Page 1 of 78

Re: 中國畫大師齊白石

Posted: Mon Jul 22, 2013 11:11 pm

by editorial

劉曉林:天地一人齊白石(全)

人這種動物很顯著的一個特點是不易發現自己認識上存在的偏差,或者認識到以後也不容易更正自己的認識,表現在行動上便是江山依舊。齊白石在這一點上堪稱世人的楷模,我們仔細賞讀老人的作品會發現在畫面上時有“自我檢討”的語言出現。有人認為是他的謙辭,我則更願認為是他的自知。只有高度自知的藝術家在藝術上才會最大限度做到把自己的優勢發揮到最大化,齊白石就是如此。他的某些作品在技法上欠缺些,他會採取避短揚長的方式畫出來。自知會使人產生合理的自信,白石老人不無得意地說過:“畢卡索畫鴿子,畫翅膀振動,我畫鴿子畫翅膀不振動,但要從不振動裡看出振動。”白石老人是在自吹嗎?根據現有的作品與記載,我們會承認他的話對的成分更多些!不然,高傲的畢卡索公開宣稱自己臨摹齊白石的作品又是何苦呢?

齊良末先生講:父親到了聲望很高的晚年,很多人認為他隨便抹一筆都很好。這時讚譽聲很多,聽不到批評。父親卻很有自知之明。一個夜晚自己和父親睡在一張床上,當睡醒時發現父親不見了。在畫室看到父親正趴在桌上畫著什麼,我說:“爸爸,這麼晚了,你怎麼不睡覺啊?”走過去我嚇了一跳。父親正拿著筆在那認真地描著紅摹子呢。這是兒童學寫字的啟蒙階段。父親說,我老了,名聲在外,耳朵裡都是誇獎的聲音,我畫的到底好不好,弄不好我自己都會搞糊塗。我應該使我的東西形神俱似。有名望的畫家畫東西到最後都不像這個東西了,太放開,自己收不回來。我要自己管住自己,我要有格局約束我自己,我還要描一描紅摹子,使我的筆法有放也有收。描紅摹子需要時間和耐力,我描紅摹子的立意是想在思想上管住自己,要有個規範。

如果說一個人的自知會引導人做什麼、怎樣做,那麼藝術家的自知則會決定他所取的藝術成就的大小與在中國美術史上的實際地位。齊白石之所以成為齊白石的因素很多,下面我將擇重而記。而他對人生、對藝術的自知在,我看來則是諸多因素中最重要的因素。

天地一人齊白石(3)

劉曉林

(二)勤奮

白石老人的勤奮在整個世界美術史上已然罕見,他的勤奮可以與蘇東坡、達芬奇、畢卡索、李叔同等人同列。據說老人一生畫了3萬多張畫,當然也有人稱此數字有些誇大。我想,即使2萬張作品也是令人驚歎的。除了畫畫以外,齊璜一生到底創作了多少書法、詩詞、篆刻?老人似乎對“信手一揮”頗為偏好,事實上他確實在為了藝術“絞盡腦汁”,只不過通過天才齊白石的手與筆傳出了自然與天真而已。也就是說,象齊白石這樣的“信手一揮”實在是藝術家在對自己的“胸中丘壑”醞釀許久後謹慎落紙的結果。若此的數萬張作品需要耗費一個人的多少心血?若此的數萬張作品哪是尋常塗鴉之作可以作比的? 時下的所謂藝術家窮其終年會留下多少作品可觀呢?幾千幅的已屬高產,幾百幅的已經不錯,幾十幅的大有人在。我常這樣想:是大多數“藝術家”的作品太優秀從而導致求者眾嗎?還是大多數“藝術家”懶得出奇沒有創作幾幅作品卻不又肯捨棄藝術家的榮譽稱號?許許多多的藝術家在為了湊夠一個展覽的作品而“努力”著,這可以理解——前提是不要動輒以藝術家自居,要麼會讓天堂中的白石老人自然而然地拈斷自己的鬍鬚、自然而然地說:人人都是藝術家了!藝術家瀕臨滅絕了!至此我又想到了另一勤奮的天才藝術家張大千:張氏的28條屏在加拿大被發現了!如果屬實,我們不來計算此件作品的價值有多大,它再一次使得自稱藝術家的“藝術家”們的“偽勤奮”相形見絀!

對於藝術而言,勤奮較其他(行業)更為重要。在藝術上十分講究心手相應,如何才能做到?即使是天縱之才,對萬物感悟再深終需要做出或虛或實的“形體再現”;而“形體再現”勢必會牽扯到心手相應的問題,藝術家思之于心而發之於手,豪穎之下以絕神采有無。心手做到合一是難之又難的事情,其間藝術家自身的勤奮是磨合心手距離的必須途徑。在這一點上,齊白石堪成楷模。對老人的勤奮留有這樣的文字記錄:“一生繪畫從未停筆,中間歇十天不畫,僅有兩次:一次是慈母過世悲傷不能自拔;另一次是身染重病不能自持。”在他的《往事示兒輩》一詩中描述了自己當年學習的情形:“掛書無角宿緣遲,廿七年華始有師。燈盞無油何害事,自燒松火讀唐詩。”更令吾輩汗顏的是白石老人生前為實現他衰年變法竟大門掛鎖,自書“齊白石已死”的字條張貼於門上——“死人”在勤奮中揮汗如雨,“死人”在揮汗如雨中勤奮。九天居士的感歎:這樣的“死人”創作出的藝術一定比“活人”活得還要長久。在此我並非為強調先生的勤奮寫,也非為了削弱先生的天賦而寫。我的意思:一個人如果天賦非凡而又勤奮異常,他將會取得怎樣的成就?!萬能的上帝也不會知道這莫測的終局會在何處停下!!

齊白石一生坎坷跌宕,他大半生為生活所困。在晚年所作的《白石老人自述》中,記錄著這樣一段令他刻骨銘心的“祖母訓誡”:“阿芝,你父親是我的獨生子,沒有哥哥弟弟,你母親生了你,我有了長孫子,真把你看作夜明珠、無價寶似的。以為我們家,從此田裡地裡,添了個好掌作,你父親有了個好幫手哪!你小時候多病,我和你母親,急成個什麼樣子!求神拜佛,燒香磕頭,哪一種辛苦沒有受過!現在你能砍柴了,家裡等著燒用,你卻天天只管寫字,俗語說得好:‘三日風,四日雨,哪見文章鍋裡煮?’明天要是沒有了米吃,阿芝,你看怎麼辦呢?難道說,你捧了一本書,或是拿著一支筆,就能飽了肚子嗎?唉,可惜你生下來的時候,走錯了人家!”後來當齊璜的書畫可以賣錢養家了,祖母對他說:“阿芝,你倒沒有虧負了這支筆,從前我說過,哪見文章鍋裡煮,現在我看見你的畫,卻在鍋裡煮了!”(齊白石就為回報祖母這句由衷的讚語,飽蘸濃墨為自家屋子題寫了兩個大字“甑屋”,意思是“可以吃飽了,不致於像以前鍋裡空空的了!”)今天的你我會對白石老人的勤奮做出怎樣的想像?一本《芥子園譜》他臨摹了多少遍?他付出了超出常人多少倍的努力與奮爭?如果你的作品不好,你又沒有什麼“位置”,別人憑什麼買你的“帳”?

“癡思長繩系日”的齊白石想把光陰留住,他想與光陰同行。這怎麼可能?他清楚這是在“癡思”,別說光陰就是渺小至極的微生物你我也系不住。清醒自知的他知道惟有延伸自己的時空才是正途,他將“勤奮”緊緊擁抱在自己的懷中並滲入了骨髓。勤奮使他成為了中國美術史上的全能人物,勤奮使他的天才顯得更為天才。“汗淋學士”(白石老人為自己起的別號)憑藉著他的勤奮在書寫著自己的人生與藝術,於是他的人與他的藝術在雅俗中平衡著,於是他的人與他的藝術在虛實中真實著。

天地一人齊白石(連載4)

劉曉林

(三)生活

生活是藝術創作的源泉,並且是藝術創作的唯一源泉。大多數藝術家都會認同,但真正能夠認識到其原因根本所在的藝術家有多少呢?人們是在附庸還是在喧囂?萬物自誕生起立即成為了複合體,個人自出生後立即成為了社會人。社會人最真實、必需的表現形式是生活。(當然生活也可以理解為社會)我們通常所講的藝術創作是對人而言而非其他,於是我們可以得出如下清晰的脈絡:每個人都是社會人,社會人中的部分成為了藝術家,藝術家創作了藝術。最終的結論,藝術一定離不開生活。即使是最抽象的藝術、最能表達個人靈魂的藝術也無不與生活密切相關。個體如果不與生活發生交流、碰撞,誰也不會憑空出來什麼思想、認識!藝術尤其如此。

當我們回過頭來分析研究齊白石時會發現其與絕大多數藝術家的不同之處,他做到了萬物皆可入畫。對於藝術家極其重視的作品的題材選擇問題在白石先生這裡被得到了最大限度的弱化!蒼蠅、老鼠、蝌蚪、不倒翁、農家籬舍、鄉野風味……可以說,沒有神奇的阿芝不敢畫、不能畫的!為什麼要遵循題材選擇呢?為什麼要顧及畫出的作品好看與否?我是齊白石,我想表達了,誰能管得了我呢?我不管什麼院校?不管什麼院派與在野?更不管什麼雅俗。我將我對萬物的思索感悟通過我手中之筆表達出來,這就夠了!一句話:生活叫我齊白石畫,我齊白石不能不畫。

我認為在白石老人看來,人只要活著就會無時無刻、處處都是生活。我在思索:白石老人終生在寫生,他會像我們現在的某些所謂藝術家一樣人模人樣、大張旗鼓、興師動眾地為寫生而寫生嗎?也許先生做在自家院落內一日的寫生稿就足以超過時下某些所謂藝術家們“煙花三月下揚州”數日的“創作”!!真正的藝術家無論在天空還是大地都會產生出傑出甚至偉大的藝術,真正的藝術家在一隅之中能夠發現天地,虛假的藝術家則在天地中也發現不了天地——成年累月地在做著對藝術與美的追尋,殊不知自己追尋的一切原本就在周邊的生活中。

在白石先生的筆下我們會看到活脫脫的生活,草蟲的觸鬚是如此的天生——它不是插上去的,它是在草蟲的“頭顱”與“嘴唇”上生出來的。油燈上倒懸小老鼠的尾巴充滿了勁道與彈性,仿佛小老鼠的尾椎骨真的隱藏在裡面。其他的藝術家能做到嗎?我見到的不多。藝術界流傳白石老人對沒有見過的事物絕不動筆,這自然有些誇張,但於此可以看出先生對於生活的尊重。世界和平委員會請齊白石畫和平鴿,許麟廬先生買來鴿子。白石老人朝夕觀摩,最後翅膀不動的鴿子卻發出了“振動聲”——飛了起來!如同白石老人筆下的“無水蝦”。人生的酸甜苦辣無在生活中上演著,藝術家的藝術只有在生活中才會得已錘煉。生活中隱藏著有限與無限,像齊白石這樣的大藝術家在有限與無限間自如穿梭。

“生活為我出新意,我為生活傳精神。”另一位大藝術家石魯如是說。徐悲鴻、林風眠、潘天壽等先生莫不如此,只不過我們必須要承認仿佛有些虛幻的情感也應被歸入生活的範疇。大藝術家的生活包括了主觀的內心世界,也包括了外在的客觀世界——齊白石通過自己的藝術將生活演繹的實在是精彩。生活沒有虧待齊白石,齊白石也十足的回報了生活。

天地一人齊白石(連載5)

劉曉林

(四)情感

“藝術原本是人類思想情感的造型化,換句話,藝術是需要借外物之形以寄存自我的;或說時代的思想與感情的,古人所謂心聲心影即是……藝術假使不借這些形體以為寄存思感之具,則人類的思維將不能借造型藝術以表現,或說所謂造型藝術將不成為造型藝術!”(林風眠先生語)情感依附於人類,藝術系牽於情感。沒有情感,談何藝術?情感連接人類與藝術。 世間最具穿透力的是情感,情感在冥冥中自由行走于時空之無形的有形。而情感,它可以引起系列連鎖互動。如此神奇、不可言的”玄妙之物”被偉大的藝術家方能通過自己的作品傳達出來了!藝術家筆下能夠做到傳神的已經是鳳毛麟角了,傳情遠勝於傳神。傳情是傳神基礎上的進一步!如果說傳神是藝術家把所描述事物的相對永恆的總體特徵做再現的話,那麼傳情是在此基礎上又把“特定瞬間”本人的“狀態”融入了作品中。比如說藝術家畫春山大都可以做到生機盅然(春山的總體特徵),而先生卻可以把春山描繪的既歡快又傷感。(藝術家的“狀態”)畫情傳情太難了,它如同老子說講的無形大象一樣。(見劉曉林《睜眼畫夢•巨匠林風眠》)

毫無疑問,每個優秀藝術家在創作作品時的個人情感不盡相同。綜合而論,無論藝術家具體的情感是什麼,最重要的是做到“流露”的自然與真摯。前面書者談到了生活之與齊白石,他對生活的感悟是常人難以企及的。高明的白石老人在對生活深刻感悟的前提下又對此進行了進一步的延伸,即將“無形的情感”化作“有形的畫面”然後又將“無形的情感”傳遞出來與賞者共融。在老人眾多的作品中令我們深有感受的是先生那對生活無比的熱愛,他的童心、鄉情、蔬筍氣都籠罩在了對藝術與人生的熱愛這一偉大情感之中。“安得手有羸化趕山鞭,將一家草木過此橋耶!”“不是獨誇根有味,須知此老是農夫。”……一系列的真情實感彙聚于齊璜的腕底與筆下、刀鋒與石上,加先生那摧枯拉朽的功力、神乎其神的化解,他最終擁有了“齊氏藝術”。

對於一位屢經坎坷磨難的藝術家來說,其竟然將對藝術與人生的熱愛這一偉大情感保持得如此長久實在是個奇跡。在白石老人的作品除了間或對社會現象的諷刺譴責外,我們很少看到他自己悲愁抑鬱。因為他對萬物熱愛這一偉大情感的存在使得其畫面的描述呈現了蓬勃的生機。《蛙聲十裡出山泉》、《可惜無聲》、《和平鴿》等作品將世間蓬勃的生機做了生動演繹,即便是《不倒翁》中你我也能夠體味出生命的律動。在白石老人晚年的《牡丹》中,他將對生活的熱愛表現得淋漓盡致、繽紛滿目。生命暮年的齊白石如同自己筆下的風中牡丹,似乎有著蕭瑟!然而始終掩蓋不住那對藝術自由、生命自由的無盡追求與熱愛。如果將“九十七歲齊白石”幾個字給去掉,有誰會相信若此的作品會出自日近西山的期頤之人?! 藝術離不開一定的技法,技法的使用為了更好表達情感。如果某一高超技法不能表達人情感,藝術家完全可以棄置不用。藝術家能做到對客觀物象的再現值得稱道,但是否能夠激起賞者內心深處的靈魂卻不好說。將個體的情感注入作品中而後傳遞出來,這是一切或抽象或具象的優秀藝術的必需之物。

真、善、美的情感被白石老人那赤誠的熱愛維繫著附在了他的藝術中,這樣的藝術生命必將得到永生。

天地一人齊白石(連載6)

劉曉林

(五)平衡

沒有平衡,宇宙也會瞬間滅亡。萬物無不受制于平衡,平衡的存在導致了物體得以迴圈的可能。中國的易經中提出平衡是宇宙的根本,其綱目如下:陰陽和則生,陰陽離則滅;陰陽錯則變,陰陽平則佳;把握陰陽則統禦整體。陰陽運行於宇宙,道彌綸於天地。陰陽的變化規律是宇宙間一切事物(包括宇宙自身)的根本規律在這裡必須要指出,陰陽並非確指我們習慣認為上的一個或無數個肉體生命消失後所處的空間(陰)及一個或無數個肉體生命存在時所處的空間(陽);也並非專指物質結構(陰)和功能屬性。陰陽本身具有廣義、相對、動態的涵義,對於具體事物而言其含義會隨之具體變化。如此來述並非說“陰陽”可以替代萬物、任意變化,而萬物則的確是由陰陽相互生髮而成。因此,我認為陰陽是指存在於宇宙間萬物的任何對立而統一的兩個因素或者是對多個因素的大致歸納後的泛指。它具有廣義、相對、動態的涵義,因所分析事物的不同而被賦予了不同的具體涵義。比如,優劣、美醜、大小等。道者,核心(首)之路(道的左偏旁),隱於事物之中而非顯於皮相。

觀白石老人的一生,無論他的藝術創作還是為人行事都極好地運用著平衡。我們先來探討在先生的藝術中是如何體現著平衡。書畫是不二的造型藝術,它離不開構圖;要想更好呈現描述物件的豐富性,藝術家常會施之以色彩、創造多重的空間、運用特定的技法……這一切都需要很好的平衡。優秀的中國國畫家善於將現實世界中那流逝的、無限的時間、三維立體的空間自如地轉換為靜止的、有限的時間、兩維的平面。在構圖上講究奇正相生,奇多則險,正多則呆。道理很簡單,藝術家真正能將其得心應手做到非常之難。大藝術家在畫面的構圖上無不精心而為,20世紀百年美術史上潘天壽、石魯、齊白石等人是個中高手。優秀的藝術對色彩、技法、層次等的“要求”也是如此:平豔合律、繁簡適宜、孤絕賞心、雅俗悅目。

平衡問題換言即為度的把握問題,它都隱含在細節的處理中。我在關於王雪濤先生藝術的訪談錄中提出了這樣的觀點:中國近百年間的花鳥畫家中真正能做到雅俗共賞並且被世人公認的,唯“齊王”二人。我在上面提到“陰陽是指存在於宇宙間萬物的任何對立而統一的兩個因素或者是對多個因素的大致歸納後的泛指”,也就是說實際中的“陰陽平衡”更多的時候是多個因素的平衡。齊璜對藝術平衡的把握遠遠超出了常人,他可以把“寫意”與“工筆”和諧地置於同一畫面,也能在剛剛完成“寫意”作品後旋即進行“工筆”的創作。在中國美術史上他既是巍巍然的“寫意”高峰,也是舉足輕重的“工筆”聖手。他既能豪放不羈如俠客,也能婉約清麗如嬌娜。這不能不說是得力于齊璜對精微與宏大的極好把握。“作畫妙在似與不似之間,太似為媚俗,不似為欺?”他在藝術上既既不流於媚俗也不狂怪欺世,他自如行走在“綜合審美”的兩個極端附近,奇崛又平正。當然,這一幅作品細節的平衡與否導致了整體的平衡與否:些許之距,層層而加,終為天別。世人不解,何故?惟有度存。度之內外,一天一壤!很大程度上正是這細節失衡的疊加造成了眾生與天才的差異。

我跟許多朋友講,我們研究齊白石今把其作為大藝術家是不夠的。對於一個從大山裡走出的窮娃子齊阿芝來說,他是如何在沒有社會地位的情況下做到了賣畫養家?他是如何在交通極不發達的年代裡幾番進出?我想這裡面的原因一定不少,比如白石老人的勇氣與膽識。若歸根作論,實在是離不開他對自身各方面最大限度的平衡。基於這種平衡,齊白石在得以保存自己身價性命、儘量過好日子的前提下,他最大限度地保持了作為藝術家的人格獨立性也最低限度地做出了對社會權貴妥協。(20世紀年代末羸弱的白石老人在自己大門貼出告白:“中外官長要買白石之畫者,用代表人可矣, 不必親駕到門,從來官 不入民家,官入民家,主人不利,謹此告知,恕不接見。”)一個人既能苟全性命於“亂世”又能得獲聞達于諸侯,即使得罪了要人也能倖免於難,這不能不說是個奇跡!中國近現代美術史同樣的奇跡發生在徐悲鴻先生的身上。

平衡實在是人世間的大學問,白石老人那龐雜有序、令你我高山仰止的藝術得益于他的平衡,那近百歲的生命歷程更是印證了得平衡者必得人生大美。

天地一人齊白石(連載7)

劉曉林

(六)化解

齊白石之所以成為了齊白石,這與我前面所談的自知、勤奮、生活、情感、平衡自然密不可分。而上述一切的落腳點都可以放在化解上,因為白石老人對藝術那無與倫比的化解力使得他在藝術史上擁有了出乎其類、拔乎其萃的彪炳“位置”。

一方面,從事藝術的人們如果想在藝術上博得子丑寅卯,其必不可少的是要擁有自己的DNA。DNA實乃人類構成之根本!根本者,舍其則物變,舍其則不辨你我。藝術亦有DNA,然較人類之DNA更為玄妙。九天居士嘗言:“古今善畫者,無不以造物為師。天地有所生,吾必有所畫。天地無所生,吾心若馳往、情若寄託,當發諸筆端耳!豈可左右而顧。賢達無此佳構,吾斷無有之機緣——若此者,內魂遠離吾身。依附于他,步趨於他,徒具形骸何用?”意即你我的藝術如果沒有自己的DNA,那麼你我只能是其他人的影子與附庸而已。另外一方面,藝術家也不可能脫離社會孤立而存,即使天才如齊白石者也離不開對優秀傳統的吸收與繼承。兩方面會聚在一起便產生了矛盾:既要擁有“自我”又要學習“他人”,如何才能做到在獲得了“他人”長處的同時還能保持自己的DNA不會發生根本變化?唯一的辦法便是化解。

化解力的大小與藝術家個人的天賦有關,但兩者又不能作等。一位優秀的藝術家想達到“我之為我”的化解,最重要的是自己對自然、人生的感悟要深刻並將此滲入骨髓中形成無心的習慣。我一直在考慮這個問題:是否在白石老人的心中始終把自己供在了神的位置,同時他又時刻在提醒自己——齊白石真得成了“神”也沒有什麼了不起。日積月累,他在孜孜不倦地吸收,又在固若金湯地捍衛。藝術上的矛盾在白石老人的化解中得到了統一,於是他能夠睥睨藝壇、比肩眾賢了。

齊白石一生師友眾多,古人今賢只要他想學就要學到家。什麼是學到家?達到了進出自如的大化之境。徐青藤、八大山人、吳昌碩等人的藝術都曾是白石老人的由衷至愛,齊璜曾在過去的某一日大發感慨:“青藤雪各遠凡胎,老缶衰年別有才。我願來世為走狗,三家門下轉輪來。”來世在哪裡?你我可以對他人欽佩,但膜拜是不必的。我認為今世的齊白石沒有對任何人膜拜過!他遍學百家,他始終是他。一般的藝術家常會在學習之時將自己籠罩在他人光影之下,欲出不能;好一些的藝術家多會秉持“學時有他無我,化時有我無他。”到白石老人這裡則是別有洞天的景致:不管什麼時候,“我”都以“核心構成”存在著。他在早期學清代人物畫家焦秉貞、費丹旭、改琦、錢慧安等人時自己沒有迷失、向胡沁園、王湘綺等人學習時他沒有迷失自己,縱使學藝術特徵鮮明如徐青藤、八大山人、吳昌碩等人,齊白石依然還是齊白石!這實在是不得了!齊白石一生都在把他人化為自己的影子與附庸,而自己在不斷前行中使個人的藝術更加神采倍增、風華絕代。

書法、繪畫、詩文、篆刻……無不是個性鮮明的“齊家樣”。中國藝術遙遠如漢唐者,已然緬邈,奢論無益。20世紀至今百餘年間的藝術界能做到個人藝術風貌如齊白石般“只有自己”,偌大的中國實在找不出幾位。天賦如白石老人者定有人在,勤奮如白石老人者定有人在,境界如白石老人者定有人在……綜合如白石老人者到哪裡去找?

天地一人齊白石(連載8)

第二部分:窺探齊白石藝術之分論

劉曉林

(一)

天生我才天生詩

——齊白石先生的詩文

齊白石先生所取的巨大藝術成就中,最有爭議的是他的詩文,而老人則充滿自信的不以為然。他在《棕樹》中以“任君無厭千回剝,轉覺臨風遍體輕。”來表達自己的立場——如果你們反復咀嚼以下我齊璜的文字,它同樣可以達到如沐春風甚至餘音繞梁的妙境。

白石老人在談到自己的藝術成就時,有言:“詩第一,印第二,字第三,畫第四。”(胡潔青在《齊白石遺作展》座談會上的發言)賓虹翁認為:“齊白石畫藝勝於書法,書法勝於篆刻,篆刻又勝於詩文。(見王伯敏《黃賓虹畫語錄》)”兩者孰是孰非?不好置巛(chuan)。但我要說:對於齊白石先生的藝術我的確有著與他本人近似的看法:詩第一,印第二,畫第三,字第四。(這只是我對老人藝術相互間的比較而並非與他人藝術做比。)

先生的詩文與他的書畫印有著統一處,那便是奇正合一。在藝術上默守成規與一味創新都是不可取的!默守成規的結果常導致亦步亦趨,只思創新的結果常導致毫無根基。而白石老人在上述兩方面的平衡上則處理的非常之好。我們來看先生寫過的幾首詩:“山妻笑我負平生,世亂身衰重遠行。年少厭聞難再得,葡萄陰下紡紗聲。”“仙人見我手曾搖,怪我塵情尚未消。馬上慣為山寫照,三峰如削筆如刀。”在文中是缺少意境還是沒有遵守格律?(世人多以白石翁不守格律為詬病)至少,我沒有發現有何不妥。的確,任何一門學科之所以能夠成立並流傳,是因為它的基本法則和規範。有沒有特例呢?答案是一定的。舉例如下:一山門作兩山門,兩寺原以一寺分。東澗水流西澗水,南山雲起北山雲。前臺花發後臺見,上界鐘聲下界聞。遙想吾師行道處,天香桂子落紛紛。(白居易《寄韜光禪師》遵守了格律,在詩文是不是避諱重字?)“廬山煙雨浙江潮,未到千般恨不消。及得到來無一事,廬山煙雨浙江潮。 (蘇東坡詩遵守了格律,在詩文是不是更避諱重句?) “袁世凱千古;中國人民萬歲。”(民國時諷袁世凱聯,對聯也允許上下聯字數不一樣多?)我想說明什麼?詩文的達意為上。當我們靜下心來欣賞白石老人的詩文仍然會發現守規的所占比例很大,非要破規時哪能拘泥成法?規矩不同於規律,規律從客觀中來、大多得已驗證;而規矩從主觀中出,則需不斷完善。在這一點上,我們可以引申很多:繼承傳統的原因不在於是某某如何寫?某某如何畫?而是在於某某的寫畫從宇宙中提煉得來並以公理的形式而存在!為什麼書法需要韻律?為什麼畫畫需要層次?不為什麼!必須這樣。

先生少時家貧,只念過短時期的私塾。但自幼背誦古詩,稍長跟朋友唱和、組織詩社時還被公推為社長。20多歲拜鄉賢胡沁園、陳少蕃為師,30多歲拜湖南名士王湘綺為師。當時已著名詩人樊樊山在為白石詩集作序時曾褒獎他的詩“意中有意,味外有味”。當然,他的老師王湘綺也曾批評他的作品像《紅樓夢》裡“呆霸王”薛蟠的“打油體”……作品之與月華、之與人,優劣、陰陽並存。試想:如果齊璜的詩作中沒有了自由、沒有了“土氣”……齊璜的存在就會大打折扣。無論是成規還是創新有一點是繞不過去的,即在他的詩文中處處傾注了真實的情感。“當真苦事要兒為,日日提籮阿母催。學得人間夫婿步,出如繭足返如飛。(《題小兒放學圖》)”不在下偏搔下,不在上偏搔上,汝在皮毛外,焉知我痛癢?”“少時戲語總難忘,欲構涼窗坐板塘,難得那人含約笑,隔年消息聽荷香”“吟聲不斷出簾櫳,斯世猶能有此翁。畫裡貧居足誇耀,屋前猶有舊鄰松。” 在先生的詩文中有大俗的白話,也不乏大雅的含蓄;有精微的妙哉,也不乏撼地的霸氣;有枯澀的用典,也不乏橫生的妙趣。

我想把九天居士的《思作天馬行》送給詩壇妙手白石老人:天生我才天生詩,無韻少律亦不奇。文貴信手直抒臆,如寫家書勝醇醴。逸來豁得胸中氣,了無煙火步雲梯。試問混沌開天際,宇內何物籠中羈?

天地一人齊白石(連載9)

劉曉林

色飛魂絕緣刀下

——齊白石先生的篆刻

齊白石、陳師曾、陳半丁、壽石工,中國20世紀的“篆刻四家”。他們精研“六書”而巧布篆文,鬼斧神工而執刀銘石,他們在素紙以外又開闢了精彩紛呈的“點劃世界”。其中,齊白石先生的“石上天地”最為廣闊、最為神奇、最為有著不合乎道理的玄機。

根據現存的史料來看,他開始習練篆刻比習練書畫要晚些。先生對於什麼時候開始的篆刻也有些模糊:《白石印草》記始於二十歲以前,《白石老人自述》記始三十二歲;無論白石老人是在什麼時間開始投身的篆刻藝術,可以肯定的是他最終在篆刻藝術上的成就是非比尋常的。在我們中國人看來,藝術一定要講究厚積薄發。怎樣才能做到或達到呢?要假盡可能多的時日。以致於許許多多的論者發出了自相矛盾的驚呼:凡高是大師啊!徐悲鴻先生走得早啊!(我在《論東西方審美標準之異同》裡有詳細闡述)當然,對於活了近一個世紀的人來說,即使用了60多年的時間來不間斷地從事某項事情也是不能稱其短的。

各類藝術間在法理上是相通的,詩書畫印更是如此。像白石老人這樣有著極高天賦且極其勤勉的人而言,只要在思想認識上大化融通了,還有什麼可以難倒嗎?他曾這樣說:“從前我同陳師曾論印,談得最投機,我們兩人的見解完全相同。一句話概括,初學刻印,應該先講篆法,次講章法,再次講刀法。篆法是刻印的根本,根本不明,章法、刀法就不能準確,即使刻得能夠稍合規矩,品格仍是算不得高的。”此外,在涉獵精研諸家之藝、繼承吸收賢達之優上,他做的也實在是令人驚歎得到位。自三十二啟蒙于黎松庵、仿摹浙派丁敬黃易開始,到鉤摹趙之謙,最後縱橫平直、一任自然而比肩秦漢。他對自己藝術的每一個階段都把握的如此只好,甘為“印奴”是為了做“三百印主人”。有人認為趙之謙先生的單刀直切法對齊白石篆刻的刀法影響甚大,我想當不排除白石老人曾經木工、較少地受“成法”的限制的“心性”不無關係。

對篆刻藝術,我有一比:在硬物上展現紙張之上的韻律、排列諸般大美,在芥子上呈現須彌般的披紛、絢爛諸般生機。在一定意義上講,篆刻成就自我比書畫成就自我的難度要大得多!天縱之才的齊白石做到了!!篆刻的一大難點便是章法佈局,于此先生獨有心得:如同他的書畫一樣,最大限度保留了天真與自然。“筆意”遒烈、巧中見拙;字行疏密、因勢變化;奇正相融,虛實一統;現幾多方硬亦存些許溫潤。這一切都化為了石上席捲的風雲,或靜或動、或兼而有之的“活”了下來。

啟功先生在其《啟功口述歷史》中對白石老人的單刀法治印有過一段精彩描述:“他是直接把反體的印文寫在石料上,對著鏡子稍微調整一下。在刻一豎時,他先用刀又對著豎、向我說:“別人都是這一邊一刀、那邊一刀,我不,我就這麼一刀。這就是刀力,這就是功力”。晚年的白石老人對著自己滿意的篆刻作品發出了應有的自我讚歎:“余刊此印亦甚應手,白石不枉乃老手也,寶之。”明代王世貞在品唐宋詞中留下了“一語之豔,令人魂絕;一字之功,令人色飛。”今日我要說:齊璜一刀,色飛魂絕。

天地一人齊白石(連載10)

劉曉林

(三)妙墨絕紅總相宜

——齊白石的花鳥畫

作為20世紀中國美術史上的座標式人物,齊白石的全能是罕見的。他以令人難以置信的才學遊仞與諸多藝術門類,進出自如且風貌獨具。儘管如此,如果我們非要在其“自留地”中挑選一下代表時,他的花鳥畫是可以擔當的。他“筆”下的山水、人物、篆刻、詩文、草蟲自然是生機盎然,足以長留後世。而他的花鳥畫則更進一步,影響甚至掌控了近百年的中國寫意花鳥畫的總“態勢”。我不敢想像如果齊璜的藝術中少了花鳥畫,其還會不會是今天你我心目中的白石老人!? 在20世紀的某一天,他在自己的內心驅使和另一位才人陳師曾的“慫恿”下開始了“變法”的征程。他告別了冷逸的青藤、八大,創立了“紅花墨葉”派。在他的腕下流淌出這樣的景觀:以水墨黑白作為畫面色彩的主幹,同時作為對象背景來展開和作為內在精神來處理。墨色作為一種基調與原色的濃豔形成鮮明對比,這樣使得色調更加純化。紅黑等原色在畫面中的對比運用強化了視覺上的審美張力,加上老人在書法、篆刻上的非凡功力,他的作品想不氣勢逼人都不行了!他在對顏色的使用上無論是受了趙之謙還是吳昌碩的影響,總之他最終成就了自我的藝術。我時常感歎:向誰學並不重要,重要的學後他人很難再來學你!我們對他的花鳥畫再做分析,他作品中的告別冷逸僅僅是為了變而變嗎?畫面中紅、橙、黃等暖色頻繁使用應該與老人對人生、對生活的態度有關——不息進取、體味享受,進而最終影響了他的審美取向。

上面所述墨色對比的精妙自然是老人花鳥畫的重要特色。如果在墨色運用難度上做比較,墨便顯得高深莫測。大藝術家李可染說過類似的話:近代美術史上賓虹翁對墨的理解最到位,而白石老則實踐的最好。李可染先生對墨的思悟與踐行已然高絕,他為什麼還這樣說?作品的優劣之於其他,最怕比較。齊璜在墨上用力尤深,淡墨淡至如皮覆水,濃墨濃至如膠覆漆;濃淡互破,玄妙紛呈。賞他的作品實在是一種無以言狀的享受,墨可以分解為無窮的“階梯”。一滴墨落於紙上便氤氳開來,當需戛然而止時、當需悠長綿延時、當需跳躍時、當需踟躇時……白石老人將這原本的“不易控”拿捏的非常到位。

“作畫妙在似與不似之間,太似為媚俗,不似為欺也。”這是白石老人的造型特色,也是他在藝術上的造型觀。他對點、線、面相互間的組合與拆解有著異于常人的深刻,由此生髮出他在花鳥畫(包括其他)構圖上的獨特性:平中寓奇,奇崛而柔和,柔和而渾厚,渾厚而平淡,平淡而高聳……總之,翰墨務必是藝術家內心生命律動的跡化。

妙墨絕紅總相宜,齊白石的花鳥畫便是極好的詮釋。

天地一人齊白石(11)

劉曉林

(四)芥子騰挪化須彌

——齊白石筆下的草蟲世界

20世紀的中國畫壇上有哪位藝術家的筆下既能力撼五嶽,又能和風細雨?既能摧枯拉朽,又能旖旎纏綿?既能點墨縱橫、又能循規入矩?既能汪洋恣肆,又能不失法度?他就是在藝術上力求並做到“工者如兒女之有情致,粗者如風雲變幻”的齊白石。

如果藝術家在某一藝術門類中做到遊刃有餘,已屬不易;而有人竟然在諸多的藝術門類中都可以比肩前賢,甚至睥睨群雄,如此之儔實在是令人驚歎不已!賞白石老人的作品時有令你我意想不到的澄澈與輝耀,例如他筆下的草蟲世界。蝴蝶、蜻蜒、蟈蟈、蚱蜢、螳螂、蟋蟀、蝗蟲、蟬、蜜蜂、紡織娘、飛蛾、蠶等昆蟲甚蟑螂、臭蟲、蒼蠅也進被老人丹青妙筆“扯”入了素紙中。若就所描繪的草蟲之多與傳寫的草蟲之妙來看,100年間甚至數千年來的藝術家中當推“天壤王郎”(王雪濤)和天地齊璜二人!因王雪濤先生專事一科而齊璜于諸般皆有大成,於是我認為後者這更為難得。老人一生對客觀事物與主觀情感有著超常的、極為敏銳的藝術觀察力、表現力、感悟力。對於草蟲這小之又小的“物體”而言,要想做到細緻入微的結構刻畫與神形兼備整體效果雙具,實在是難之又難。白石老人筆下的草蟲即使全部以“工”而成也透出十足的“寫”,一般的妙手能將草蟲的質感與趣味已是高超,但他遠遠不止如此。他能將草蟲的“玄覺”傳給你我:蝴蝶和蛾子的翅膀畫的通體蓬鬆通透,仿佛一觸即掉!尤其是草蟲的觸鬚與“四肢”,在先生的筆下能使你我感受到非標本、活脫脫的彈性與力度。 老人有留世的草蟲傑作《可惜無聲》,這是先生的自謙的悲憫抑或是先生的自信戲言?我的確從齊璜筆下的草蟲中聽出了天籟之響,感受到了自然界中人與其他物種的和諧共存。他筆下的草蟲,有工有寫,亦工亦寫。採取什麼藝術表現手法並不重要,關鍵是最終所達到的藝術品質與效果。在他69歲的一天,他頗為得意的寫道:“大筆墨之畫(寫意),難得形似,纖細筆墨之畫(工筆),難得神似。此二者與余常笑昔人,來者有笑餘者,恐餘不見。”在他的草蟲世界裡,我們會看到生機盎然的生命景色,會看到祥靜融洽的生活樂趣。草蟲的生命在哪裡?即使有也是無足輕重的?白石老人的筆下會給你我將生命的真諦詮釋:眾生平等不是虛幻!

我時常為白石老人的和諧共存時間調配所困惑,他是如何自如的將繁雜的藝術生活安排的一二分明又一二相融?在許多資料中都有類似的記錄:齊璜將中年甚至少年時未竟的草蟲作品保留著,年老時再拿出來“修修補補”。老人仿佛在很早的時候就懂得了人生規律與藝術規律,他給區區留下了“先知”的印象。

北京畫院收藏的齊白石甲子年(1924年,齊62歲)畫的十開工筆草蟲冊頁中第二頁中有題款:“客有求畫工致草蟲者眾,余目昏陽霧,從此封筆矣,白石。”也就是說,白石老人在60多歲的時候“封閉”了他筆下的草蟲世界。在老人有限歲月留下作品就足以令我們自責人生的枉度了,我不敢想若天假時日于齊璜用來獨“寫”草蟲”將會是一番什麼樣的瑰麗景觀!? 齊白石筆下的草蟲世界,用芥子騰挪化須彌來概言殊為恰當!我的認為。

天地一人齊白石(連載12)

劉曉林

平中貯奇笑前朝

——論齊璜山水

對白石老人的山水,陳師曾先生有詩:“曩于刻印知齊君,今複見畫如篆文。束紙叢蠶寫行腳,腳底山川生亂雲。齊君印工而畫拙,皆有妙處難區分。但恐世人不識畫,能所不能非所聞。正如論書喜姿媚,無怪退之譏右軍。畫吾自畫自合古,何必低首求同群。”阿芝也曾或認真或張狂或清醒或混沌的情境中捋著自己鬍鬚脫口而出:“一笑前朝諸巨手,平鋪細抹死工夫。”今日的九天居士則說:齊璜筆下的山水是未見技巧的神奇,是平中貯奇的經典,是理應有章可尋的費思量。

山水畫是藝術家對自然界所存山川丘壑的創造性詮釋,它凝聚了人類自身內心深處對萬物的感知體驗、遷想寄託等主觀情愫。優秀山水畫作品的誕生緣於“物在靈府,不在耳目,故得于心,應於手,孤姿絕狀,觸毫而出,氣沖交漠,與神為徒。”的綜合過程。中國山水畫史為我們留下了隋朝展子虔的《遊春圖》、北宋王希孟的《千里江山圖》、範寬的《溪山行旅圖》、《雪景寒林圖》;南宋李唐的《萬壑松風圖》、元朝黃公望的《富春山居圖》、《天池石壁圖》、王蒙的《夏山高隱圖》、《青卞隱居圖》;明朝沈周的《廬山高》、清朝王時敏的《仙山樓閣》、弘仁的《松壑清泉》、髡殘的《蒼翠淩天》、朱耷的《秋山》、龔賢的《溪山無盡》、石濤的《飛瀑奇峰》……群星閃耀,不勝枚舉;列圖輝映,不能盡完。即使有天縱之才,哪能把天下的精華都學遍呢?“善學者,無所不師;善學者,又不率爾為師也!師而不師,其旨在焉。”于此,白石老人有同感:“勿以多得古人名姓為能耐”。藝術豈能存在必然的規律與法則?“聖人含道咀物,賢者澄懷觀象。”真正的藝術家必須要深切懂得用法理來關照、反映萬物,用自己的思想意識來與萬物相融,最後才能寫心傳神、成就普遍性下的獨特自我與獨特自我之藝術。我以為,齊白石先生做到了!風采卓絕,一笑前朝。

在20世紀的中國畫壇上,山水一科的出類拔萃者群峙而立:李可染、傅抱石、黃賓虹、陸儼少、陳少梅、張仃、宗其香……如果僅平中貯奇而論,我傾向于林風眠與齊白石二人。(前者另文闡述)在他們的筆下為我們呈現了至“簡”至“樸”、至“拙”至“厚”別樣“風景”:平淡悠遠、純淨明麗、清新而華滋、通俗而典雅。有心的賞者會發現山水以外的山水、人生以外的人生、宇宙以外的宇宙、有無以外的有無。

白石老人的山水作品留世不多,或許他畫的山水作品本來就不多!為什麼?莫非老人對山水有著莫大的敬畏?莫非老人對表現山水有著莫名的謹慎?總之,今天我們看到的實在是不多了。人們常言,物以稀為貴。其實,它何嘗不隱著未曾言說的條件?!如果毫無價值的物體,即使僅存於世又會怎麼樣呢?而白石老人的山水畫與之完全不同:第一是好,第二是極好,第三才是稀,第四是自然而然、理所當然的貴。這樣的貴在於可以兌換多少阿堵物(MONEY),更在於其藝術內外的真價值。

齊璜一生非常勤奮,據白石後人齊良遲先生回憶在父親創作的高峰期(75歲~88歲)每天作畫多達六到八張。人物、山水畫只占老人創作的十分之一不及,而後者更是在老人的畢生創作中只、審慎下的風流倜儻、自如大化、心手雙應的天籟產物。白石老人對於繪畫有著自己的規矩:不畫未見者。(未成名時偶畫神仙飛龍除外)對於山水,他仍然在堅守著自己的“心靈之約”。他曾經在四十五歲以後,“五出五歸”、遠遊祖國大江南北;僅在1902年到1909年這八年間,渡涉獵黃河長江、抵登洞庭華山、攀上嵩廬二山、遊歷陽朔桂林,先後跨越河北、江蘇、陝西、江西、廣西、廣東六省。遊不可謂不飽,覽不可謂不沃。在自述中,他不無感慨“到此境界,才明白前人畫譜選意佈局和山的皺法,都不是沒有根據的”。然而令你我驚歎的事情發生了:白石老人筆下的山水很難看到各式繁雜的皴法,他用他那出神入化的“平鋪粗抹”使得畫面有了活脫脫、永恆的生命力。

我常這樣想:也許白石老人眼中的山水已然沒有表像的凸凹、甚至山石水流的走向也可以不要!但其或雄渾或秀麗或潺潺或急遲或明媚或隱晦……卻無法逃脫他的跌宕起伏的柔翰。中國的山水畫以散點透視為主,按照畫面物體的移動來設定不同的視點。這樣的好處是有利於易把具體與抽象的東西結合在一起。白石老人則正是具備、熟練掌握這超凡結合能力的絕頂高手:山峰因屋舍而高大,人因“帆動”而活;水因“帆遠”闊。計白當黑在老人這裡得到了無與倫比的詮釋,聽抑或賞一下《蛙聲十裡出山泉》吧!難怪白石老人也曾不無得意過:“他(畢卡索)畫鴿子飛時要畫出翅膀振動。我畫的鴿子翅膀不振動,但要在不振動中看出振動來。”先生筆下的山水又何嘗不是呢?黑白是自然物象最樸素的色彩語言,《莊子•天地》言:“通一而萬事畢”。張彥遠說“草木敷榮,不待丹碌之采;雲雪飄颺,不待鉛粉而白,山不待空青而翠,鳳不待五色而綽。是故運墨而五色俱,謂之得意;意在五色,則物象乖矣。”黑白仿佛全然舍去了自然風景中的絢麗色彩,卻以樸素和簡淡潛入了人們的內心。黑白中有著無理性的有理,有著有理性的無理;有著莫測玄機,有著陰陽之道。我們心睹“齊氏山水”便有這種感受,非到不得已時絕不會理睬斑斕的色彩。

十日一山、五日一水者在畫時意象經營、慘澹經營,山水丹青尤其如此。山水畫創作只有反復推敲、精心構思才可以生出胸中丘壑,永遠沒有沒有約束的自然。白石老人的山水畫是構圖極為獨特,情境誇張而韻致意滿。程正揆《青溪遺稿》中言:北宋人千丘萬壑,無一筆不減,元人枯枝瘦石無一筆不繁。齊璜則自如進出于繁簡,甚至已經繁簡合一、無簡無繁了!

此外在設色上,也表現了“齊氏特色”:儘管他慣以水墨行世界,但因為他是齊白石,因為他掌握了宇宙間的道,故在素紙上會偶露崢嶸:令人意想不到的驚豔。但齊白石終究是齊白石,明朗沉著、灑脫渾厚是他的設色原則。

平中貯奇笑前朝,這是我對齊璜山水的綜合而論。沒有誇飾,只有肺腑。

天地一人齊白石(連載13)

劉曉林

神借我手傳天趣

——齊白石的人物畫

許多藝術家的翰墨生涯從人物畫開始,這裡面自有道理所在。“知人者智,自知者明。”智基於一個人的先天而形成於後天,它主要來源於外部世界,於是其難免具有相對的局限性和主觀片面性;明則很難講清是來源於先天還是後天,但它是人類自身對“它我”反復“碰撞融合”後所得出的產物似乎無疑,它與宇宙本質更為接近,於是其具有相對無限性和客觀全面性。我的認為:無論就人生還是就藝術而言,20世紀中國美術史上白石老人都是少之又少的自知者之一。

據先生的《自傳》記:第一張人物畫是8歲時在門上摹拓的雷公像,第一次畫現實人物是讀村館時用寫字紙畫星斗塘常見的一位釣魚老頭。16歲拜同鄉周之美學雕花木工于繡像小說插圖中勾摹歷史人物,20歲臨摹《芥子園畫譜》。26歲從蕭薌陔、文少可學習民間肖像畫,27歲拜胡沁園、陳少蕃為師。三十七歲拜入王湘綺門下看到不少名家作品而眼界大開。白石老人的藝術之路對常人而言充滿了太多迷惑,他一生幾乎在不停地吸收:畫譜中,師友中、生活中……更為令人迷惑的是他幾乎多條路同時行走:畫“真物”與畫“假物”交錯進行,臨摹與寫生交錯進行。就視覺與感受言,白石老人前期的人物畫似乎受黃慎、改琦、費丹旭以及錢慧安等人畫風的影響且多為工細一路、偶有兼工帶寫。中晚年人物畫用筆減而富有意趣、形象簡而蘊內涵,特別是一些自寫性質的人物畫更是稚拙而純樸、凝練而平和。我不得不嘆服先生的平衡:無論是他筆下的佛像、侍女、羅漢還是不倒翁,無論採取何種表現方式,他所傳達給世人的始終是一種真實而誇張的天趣。

有研究齊白石的學者認為他的人物畫則可以說是“民間味”意涵的具體呈現。這哪裡是需要研究後才能得出的“學術論斷”?對於從民間走出的大藝術家阿芝而言,即使他有天大的本事又怎能“生”出非“民間味”意涵呢?人是環境的產物,人類的藝術出自人類之手。也就是說,齊白石先生的藝術(尤其是人物畫)怎能脫離“民間味”呢?亦有學者認為白石老人的人物畫滿目風俗,我也不能苟同!我在同任率英先生後人的談話中提到了如下的看法:連環畫、年畫、水墨畫、工筆重彩畫等的命名多側重繪畫的某一面,實在是一定意義上的概念而已。傑出的作品與採取什麼表現手法、是什麼畫種有必然的聯繫嗎?天大的笑話!形式與內容統一,恰如其分的傳情達意、所繪使人產生遐想、震撼、共鳴……這才是不可或缺之所在。

在篇首我即提到了老人的自知,可能他終生在堅持自己天賦就在於“寫意”與“傳心”而非“寫象”與“傳物”。先生非常的會生活,於是他的筆下縈繞著生活。神仙變得並非神仙、高士也並非一味的灑脫冷峻,這實在是齊白石的高妙之處。你我想在他的人物畫中找出非精彩的線條嗎?找出某處的墨五彩不分嗎?很好找。但通過白石老人的手所形成整個畫面後,你我再做詰難——先前的不足仍在卻已不是了!

在艾青先生的回憶文章中有類似的記錄:陪白石老人觀看老人自己的畫展,外國人眾多。展覽後,老人問:他們有沒有說我畫得好?回:有!複問:那我怎麼沒聽到?再回:人家說的外國話,你聽不懂。繼問:他們知道我聽不懂,向我伸大拇指也行啊?我想:世人有誰不願聽好話呢?但聽好話的人一定得自知才行,比如白石老人。神借我手傳天趣,齊璜可以如此想亦可以如此聽——我沒有絲毫的異議。

天地一人齊白石(連載14)

劉曉林

無意碑帖風神具

——白石老人的書法

有一種觀點被我們普遍接受,那便是書法可以大致分為碑帖兩派。此猶繪畫南北二宗之論,自然道理是有的。但我們必須要認識到,宇宙間事物的名稱多為體現差異而存、多為便於人們使用而存。同時,“最分明處最模糊”也會縈繞世間。我要說什麼?書法的碑帖兩派,繪畫的南北二宗,賢達們對具備某些特徵的藝術的主觀劃分而已。這之如佛家的“漸修”、“頓悟”說,終極都是參得“佛法”。“但問羅馬君到否,何必斤斤較斧弓?”否則,你我便會限於拘泥表像的“沼澤”中。

觀齊璜的書法,我們不難發現雄渾下的飄逸、曠達下的蘊藉。以此而推,老人的書法似乎偏向“碑”而疏離“帖”。事實上呢?縱使齊璜是美術史上不二的天才,那又能怎樣呢?他也要受特定時空、獨有經歷的影響制約。作為傑出的雜家,先生說過:“書法得手李北海、何紹基、金冬心、鄭板橋與《天發神讖碑》的最多。寫何體容易有肉無骨、寫李體容易有骨無肉,寫金冬心的古拙,學《天發神讖碑》的蒼勁。”作為需要活命的百姓,我們知道他為了活命、養家而幹過木匠。目見傳心,心得手發,光陰逝方有心手雙暢之機。再說,人都有自己的審美選擇。或許,農家長大的白石先生自幼就喜歡上了樸野的“蔬筍氣”。在成長的過程中又吸收的大山“厚重氣”,諸般因素使得他的書法天生具有了他的氣質。一如他的繪畫、篆刻、詩文,在老人的書法中一樣是自家風貌,一樣是多方矛盾平衡下的大和諧。也就是說,如果我們簡單地把白石先生的書法歸入“碑”或“帖”都是不妥的。

應該說齊白石先生在美術史上是個少之又少的特例。他曾經在藝術上向許多人學習過,即使在學習的初期也保留了自己獨特的“影子”。大多人,甚至天賦很高的人在吸收上主張“學時有他無我,化時有我無他。”白石老人則似乎是另類,他一生在堅守自我。即使臨摹也是意臨,這也許是老人包括書法在內的所有作品中始終洋溢著自然之氣。在我們通常看來的好書法家與差的書法家,他都學。一般人眼裡的李邕、金農、鄭板橋、何紹基,這些人的書法如何學?齊璜仿佛有著天生的“篩檢程式”來存精去劣,他“百毒不入”。如果說白石先生早年的書法有著誰都無法避免的粗糙下的拘謹,無規下的收放,無到了晚年則是另外一番景象了:點畫爽利、雄健清雅、意態夭矯;爛漫奔放、天然成韻,意致可掬;稚拙交相輝映,布白自然開合。綜而言之,已經別開生面可以平視前賢了。

就先生的書法成就來看,當首推篆書,其次行、楷。他的篆書以恣肆縱橫與吳昌碩先生的圓潤剛健同峙于中國書苑,輝耀星空。行、楷雖有不及,也因其具備了世人少有的功力與天真足以在20世紀的書林裡瀟灑穿梭。有人認為白石老人的書法只有“金石氣”而缺少“書卷氣”,對此我不敢苟同。“書卷氣”也可以有“碑”“帖”之分、“南北”之分,哪能只限一種?靜心品賞,你會齊璜書法即是“書卷氣”其一。白石老人的書法屬於何派?無關緊要。表像精彩紛呈,內蘊撼人心肺。足矣!即使他沒有居“20世紀10大書家”之列,他依然是齊白石。無意碑帖風神具,先生的書法在。

天地一人齊白石(連載15)

跋文與畫共千秋

——齊白石先生的題款

劉曉林

傑出的畫作可以不需要跋文,賞者通過所繪就可以領悟其中的趣味與玄機、自況與他指。傑出的畫作也可以需要跋文,圖文的相融較之前者更為不易。稍有不慎,跋文便會將紙上煙雲破壞的妙美全失。如此看來,似乎做中國與西方的大畫家作比增添了些許或不小的難度。

遠的不論,僅就1900至2000的百年間的藝術史來看就誕生了可觀的跋文高手:傅抱石、陸儼少、張大千、徐悲鴻、溥心佘、陳少梅、潘天壽、王雪濤……自然,白石老人也在此列。諸賢於作品之上或題數百言或隻字,甚至僅黔印蓋章。他們深知文為輔、圖為主,相襯托互點綴且需有所側重。跋文是抒發情感、闡述畫意的紐帶,更是增強繪畫美感的手段和橋樑。如不能達點睛之效惟有舍去。“題畫須有映帶之致,題與畫相發,方不為羨文。乃是畫中之畫,畫外之意。”清代張式所言不需。胡佩衡、胡橐父子在所著《齊白石畫法與欣賞》一書中,有如下記載:“題字最重要的是內容。題字的內容是直接反映了白石老人的情感。……題字為了增加畫的美感,豐富畫面,所以位置和佈局很重要。我們看老人的作品裡,題字有的在左邊,有的在右邊,有的在上端,有的在下面,也有在中間的;有從上到下只寫一行的,有三五字一行共十八行的,有從左到右或從右向左寫的。總之,位置和佈局要注意豐富畫面,填補空白,增加畫面的美感,絕對不能侵傷了畫面。”

白石老人的跋文位置、內容、字體無不基於畫面主體的需要。根據齊璜一生所留的作品綜合來看,花鳥作品中的跋文最多,山水、人物中的跋文較少,草蟲(尤其冊頁)中的跋文最少。其中跋文內容多為自己的詩詞,篆書、行楷時有混用,篆書多做“畫名點題”之用。老人的跋文看似尋常,實為肝膽。意中有意、味外有味;意味緬邈深遠,久睹而愈知。自然,這與先生在篆刻、詩文、書法上的造詣是分不開的。(篆刻、詩文、書法另**記。)

有人稱:不研究齊白石就等於沒有真正進入中國進現代畫研究的領域,不研究齊白石就等於沒有真正領略近現代中國文人畫的發展與創造。我則說:如果不研究齊璜的跋文就等於沒有掌握什麼是真正的畫面統一!

跋文與畫共千秋,白石老人足以受之。

天地一人齊白石(連載16)

第三部分:齊白石的人文精神與藝術思想

一、忘懷萬慮,“頌”天憫人。

在談白石老人藝術思想之前,我想先來談一下他的人文精神。思想的確重要,于常人而言在很多的情況下思想則非精神所能及。歷經數個朝代,大半生在顛簸動盪中度過的齊白石創造了藝術史的奇跡:在他的作品中我們既能驗證、體悟“畫為心語”的真切情感,又能尋覓、遐想到他那活在塵世卻跳出塵世的灑脫、無欲(尤其是無怨與無悲)。這自然有得益于老人對各種因素的高超平衡能力,但如果探求根源我則歸結為是他那忘懷萬慮,“頌”天憫人的人文精神在制約著自己的藝術。於是白石老人成為了中國美術史上的異類,達觀貴人、天皇國胄對他的作品青睞有加,平民百姓、隱者賢士也能讀懂。大雅大俗仿佛只為白石老人而存在,將這頂平平有奇的桂冠戴在別人的頭上總是令你我有些不情願、不服氣。

他執著與眾人一樣的毫楮淋漓盡致地表現人之為人的活氣與生機、滲透著藝術之為藝術的絢爛與平淡;萬般情感匯入了素紙上,情感的主流無不是對滿目蒼翠的詠歎和對紜紜世界的眷戀。齊璜以那追趕光攝影之筆寫出了通天盡人的情懷,構建了螻蟻般的自我與橫無際涯的宇宙之間互融共處。

米南宮有言:“於世海中一毛髮事泊然無著染,每靜坐僧趺,忘懷萬慮,與碧虛寥廓同其流。”九天居士曰:“縱江湖落拓、風雨漂泊,亦當“頌”天憫人,渾忘世間憂戚慘澹。偶有閃現,電光即逝。”如上的文辭挪借給白石老人真的恰當的自然。他在自傳中曾提及57歲時即將離開家鄉北上時的心情:“當時正值春雨連綿,借山館前的梨花,開得正盛,我的一腔別離之情,好像雨中梨花,也在替人落淚。”過黃河時,他也想:“安得手有羸化趕山鞭,將一家草木過此橋耶!”平心而論,即使是這種所謂的愁緒中也無不藏這他對家鄉的熱愛!如果把這種所謂的愁緒棄置一隅誰也做不到。老人的畫面中的“主流內容”始終是:“入山不取絲毫碧,過草如梳鬢髮青。遍地松針衡岳路,半林楓葉麓山亭。兒童相聚常嬉戲,並欲爭騎竹馬行。”“網幹漁罷,洗腳上床,休管他門外有斜陽。”山川草木,花鳥蟲魚。在白石老人的眼中與筆下都是與人同樣具有生命的存在,毫無二致。憨態可掬的不倒翁、千里山泉的蝌蚪、他日相呼的小雞、互咬尾巴的老鼠……我猜想老人在畫畫時是否真的把自己想像成了“他物”?是否進入了““他物””真的有這種可能!劉勰曾說過:“寂然凝思,思接千載;悄然動容,視逼萬里。吟詠之間,吐納珠玉之聲;眉睫之前,卷舒風雲之色。”“天人合一”“物我一體”——我相信若此的“虛幻境界”是存在的,至少我在白石老人的作品中能夠讀出。

把人類審美視野拓展到其他生物身上,同時也豐富了藝術家自身的審美情趣。這種在忘懷萬慮,“頌”天憫人的人文精神下生成的美妙產物是白石老人對藝術史的獨特貢獻——其他藝術家也有,較齊璜則遜色不少。在此基礎上的童心方能淳厚,浪漫方能真實。在他92歲那年,兩幅《荷花倒影》面世了:一幅荷花下彎,一幅荷花上彎;荷花的倒影總和荷花本身的方向不同,一群蝌蚪追逐只有岸上的人才可以看到的荷花的倒影。老人的兩位得意門生李苦禪、許麟廬二位先生就在旁邊,各揣所“圖”。這種局面怎麼處理?白石老人使出了阿芝的“伎倆”:你們抓鬮吧!“李許”沒有了辦法,只能順從這原始的、不得已的公正。

老人一生充滿了對生活、對藝術、對人生的熱愛。生人文精神的關照充盈了老人各個時期的作品,即使是秋霜楓林也縈繞著生命的氤氳。“宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。”大哲學家陸象山的話語在白石老人身上得以體現又有所失效——宇宙可以是我心,也可以不是我心。宇宙要聽從我齊璜的吩咐!

忘懷萬慮,“頌”天憫人——齊白石秉持著偉大的人文精神創作出了屬於他也屬於世界的偉大藝術!

天地一人齊白石(連載17)

劉曉林

二、傳統與創新並重,承中求變。

只要你我承認事物的發展性,那麼在屬於事物範疇的藝術上對傳統的繼承就是一種本能的必然。由於傳統的複雜性及你我自身的獨特性使得每個人在繼承上都要有所選擇。我在《慎談創新》一文中曾經有過類似的陳述:傳統的複雜性表現在人類發展至今已遺留下了大量的傳統,中國書畫藝術的傳統也非常太多。傳統也有優劣並非完全對與正確等價。但其本身具有的諸多合理性是不容置疑的:如果不存在諸多合理性,早就消失了。由此看來,對傳統進行繼承的原因實在是客觀多於主觀:具備諸多合理性的事物非繞過去不學是沒道理的。(當然全學也是不切實際的:怎麼學得完。)另外,我們在談論傳統時多指傳統中的優秀部分而非全部——傳統者,傳世之統則,流傳之統理。(曉林語)藝術家作為人類社會中情感豐富的獨特群體更講究自身的獨特性,這樣才會使自身及作品有別於他人。同時,正是藝術家這種自身的獨特性限制了他們對繼承全盤吸收的不現實。

對傳統的繼承上,20世紀的中國美術史上出現了不少優秀者,若從中選兩位天縱之才則張大千與齊白石足以擔當。不同的是:前者在繼承中含蓄的保留著自我,後者在繼承中十足的凸顯著自我。換言,在藝術的個人面貌上張氏與齊翁相比要稍遜風騷。齊白石在藝術的消化能力上大的令人吃驚,他仿佛在用“吸星大法”將前賢與今人有用的東西一併拿過來為己用;最終,他卻將其他籠罩在自己的影子中。

當優秀的藝術家在繼承上產生了不滿足,要創新的思考和行為就應運而生。創新是非常難的事情,它需要自然而然的水到渠成。在這一點上,白石老人有著超乎常人的清醒。如我在前面所述,這得益於他在藝術上的天賦與自知。創新是藝術的生命僅對極少數的人適用,對大作數人而言作為自我激勵的精神追求更好些。藝術界無數的人們在喧囂著創新,殊不知連基本的素描(摹形狀物)、色彩運用(隨類賦彩)、大致的美術史(包括藝術理論、藝術流派)等知之甚少、使用的蹩腳。一生中所繪作品了了無幾,不是因為個人在藝術上的精益求精而是懶惰得出奇。他們不知道什麼是厚積薄發?不知道什麼是循序漸進?有的把“花樣”當形式,更有甚者將無數人用過的技法當作自己的獨創!以怪異、荒誕、不知所云為能事!請記住:任何偉大的藝術品無不是形式與內容高度統一的產物;作品要把創作者(主觀)與被描繪事物(客觀)的融合統一在一起才行。只有這樣的作品才可以與人生對話,才可以一窺宇宙之妙,自然可以屹立千秋。創新必須基於此!!即使怪異的達利、畢卡索等人也不是一蹴而就的!任何行業的“符號式人物”無不是有一系列的具體作品(不同時期)積累昇華而被社會接受的結果。創新問題上,白石老人也為美術工作者做出了極好的表率。在色彩上,他將紅黑等原色在畫面中的對比運用,紅、橙、黃等暖色在畫面中頻繁使用;在構成上,平正見奇,率意中寓嚴謹;技法上,工寫結合,或工或寫,一切因陳述物件而定;視覺上,既滿目絢爛又平和雍容……而達到的上述又是老人不求而求、承中求變的結果。

白石老人的作品並非是“可惜無聲”,它靜靜地講述著傳統與創新的統一。創新不是空中樓閣,任何藝術家都要在傳統的繼承中衍變出嶄新的自我!天才也不例外。為了揭示出人們揭示在創新問題上出現的誤區以及更好地對傳統進行繼承,我想把以前關於藝術形式與藝術風格問題的文字移過來:“形式是什麼?因形而式至。它實在是應納入事物的表像範疇,可以近似理解為作為藝術的載體藝術品乍一看的“樣子”——或工或寫等抑或進一步的“大略印象”,多因“術”而然。藝術風格則是藝術形式的進一步是藝術形式的最終反映與內在呈現——此時若僅限於技法、形式的“術”已遠遠不夠。創造藝術品的藝術家的修養、學識、技法的自然浸融甚至於藝術家的情感、創作時的瞬間狀態等一系列非“術”所能達到的一切都在其中“表述”無疑——說玄點藝術風格中包含了“人性的氣息”,他應是具備了“DNA”的藝術品的再次轉換的結果——具備相當藝術修養的人可以通過藝術風格來解讀藝術品而不是藝術形式。舉例如下:徐悲鴻先生所繪鍾馗卻讓人感到有文雅之感,齊白石先生的極其細緻的“草蟲”同樣讓我們感覺到他是在自如的“寫”,凡高先生的作品無論採用什手法來繪就我們會仿佛看到他的呐喊、就要爆發的內心——八大山人、漸江、懷素、王羲之、郭熙、王蒙諸賢的作品亦複如是。為什麼?在此,我再次提一個本不屬玄妙卻實在玄妙的觀點:如果哪一天,當別人在欣賞你的作品時已經全然看不出你所採用的何種技法與形式(最基本要求)甚至已全然忘了考慮創作者採用的何種技法與形式一事,而是因你作品要表述的一切而費解而思索而震撼而纏綿而囂張而低沉而不能自己時——你已經接近或走到了藝術的巔峰:不求而求,不知術為何物卻處處時時有術,你已將你的一切思想並著整個宇宙(所繪作品)在自己內心所留下的烙印一同進入作品中卻渾然不知:中規與破矩自然而生。藝術的創新在於其內涵,內涵者如我上述無形卻存在與“氣場”有一比。”

齊璜一生與焦秉貞、費丹旭、改琦、錢慧安、徐青藤、八大山人、吳昌碩等人相“友善”,與胡沁園、王湘綺、徐悲鴻、黃賓虹等人相往來。他生活在變化莫測的真實世界裡,也生活在亦大亦小的個人世界中。他在傳統與創新的河流中進進出出,最終形成了無論新舊的“萬能藝術”——傳統與創新之如形式與內容本是不可分,它只不過特定的狀態下我們的特定強調而已。

天地一人齊白石(連載18)

劉曉林

三、妙在似與不似間,形神雙具

關於似與不似的問題,其實質是形神問題的另外表達而已。有研究者認為“妙在似與不似間”是白石老人繪畫藝術的精髓所在,我同意。但需要指出的是,世界藝術史的大畫家無不是這一“理論”的闡釋、驗證者,並非齊璜一人。梁楷、範寬、八大山人、徐青藤、達芬奇、凡高等人,甚至畢卡索、達利等貌似對似極其不重視的大藝術家在藝術上也遵循“妙在似與不似間”。當我們靜下心來品賞他們的作品時會發現達芬奇的《蒙娜麗莎》絕不僅是似,畢卡索的《格爾尼卡》也絕不僅是不似。什麼是妙?我們可以理解為大和諧。有了高度的和諧,妙方會產生。若此的作品想遠離形神兼備都不可能!何為形神?精義煩瑣,概略簡潔:形示外,神示內:換言,形為闡述、表達物象的載體,神為載體所隱含、傳達出的核心與想像。形與神在藝術中都不可缺,無形則神無所寄,無神則形無所言。也就是說“似與不似”“形神”的問題凡造型藝術,無論具象還是抽象都無法繞過。

“妙在似與不似間”並非是白石老人的獨創,在中國藝術史上持此觀點的大有人在。“聖賢映于絕代萬趣融其神思”“圖畫非止藝行成當與易象同體”“妙在形似之外而非遺其形似”……王孟端:“古之所謂不求形似者,不似之似也”。明代沈顥《畫塵》:“似而不似,不似而似。”清代石濤題詩亦有:“名山許游未許畫,畫必似之山必怪,變幻神奇懵懂間,不似似之當下拜。”《禦定佩文齋書畫譜•卷十六》:“臨摹古人不在對臨而在神會,目意所結一塵不入。似而不似,不似而似,不容思議”。(元代倪雲林在《答張藻仲書》中寫:“今日出城外閒靜處,始得讀剡源事蹟。圖寫景物,曲折能盡狀其妙處,蓋我則不能之。若草草點染,遺其驪黃牝牡之形色,則又非為圖之意。僕之所謂畫者,不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。近迂遊偶來城邑,索畫者必欲依彼所指授,又欲應時而得,鄙辱怒駡,無所不有。冤矣乎。詎可責奪人以髯也!是亦僕自有以取之耶。”——九天居士批註:倪雲林此處“不求形似”與我們通常所談略有差異!)在20世紀至今的百年間另一位大藝術家黃賓虹先生提出“作畫當以不似之似為真似”,這與白石老人的“作畫妙在似與不似之間,太似為媚俗,不似為欺世。”實在是殊途同歸!100年來,黃齊二位也堪稱在藝術上“既似又不似”的偉大的實踐者。二位的區別在於前者在深度與“學術”上獨領風騷,後者則廣度與“生活”上睥睨群雄。今天,我略過賓虹老來談白石翁。

我們通過白石老人的作品來具體印證一下他的“妙在似與不似間”。無論是他筆下的花鳥草蟲,還是山水人物,我們都可以體味到似與不似間的妙哉!平心而論,齊璜的花鳥草蟲以似為主,摻以不似;他的山水人物則以不似為主,以似相融。而最終的歸旨卻都是趨近大妙,因和諧而神采飛揚!它通過對事物的外在描寫將既包括客觀物象“內”、也包括主觀創作者的“內”合二為一,使審美主體與審美客體要發生碰撞、激蕩、溶解。活現之螳螂、漫遊之河蝦、輕盈之蜻蜒、踮腳之老鼠、質樸之農人、清鮮之白菜、秋豔之菊花……這一切因“似與不似”而妙趣橫生,妙不可言。據說是白石老人生前的最後一幅作品《牡丹》將“妙在似與不似間”闡釋的淋漓盡致,大美無言。花朵出奇的碩大,枝葉出奇的不分,韻律出奇的動人,色墨出奇的瑰麗——原來繪畫應該是這種樣子!不用想什麼何為似與不似,難得糊途啊!返璞歸真;無視法規啊!毫無掛礙。

俗話講裡外都要好,“妙在似與不似間”的存在是人類對造型藝術在審美上的必然要求。它無需什麼人講述與論證,若有人違背則定然會無妙可言。“妙在似與不似間”本來不應算做什麼新鮮的事情,但無數聰明的人們卻因聰明而時常將其忘卻!“妙在似與不似間”不僅對在適用於中國的藝術,也不僅對藝術產生作用!白石老人緊緊抓住了它,於是他的作品有了內在的“神”。它在白石老人這裡得以更大限度地挖掘釋放,使得你我對宇宙間的“道”回過頭來重新審視。

“妙在似與不似間”在白石老人這裡得以更大限度地挖掘釋放,使得你我對宇宙間的“道”回過頭來重新審視。白石老人的藝術成就得益於“妙在似與不似間”,取決於“妙在似與不似間”——他順應了宇宙間的“道”。

天地一人齊白石(連載19)

劉曉林

四、學我者生,似我者死。

白石老人終生在向宇宙的“造化”最大限度地學習,前賢與今人都是自己的學習對象;他也終生在向自己的“心源”最大限度地攫取,以至於給我們造成了錯覺:他的學習他人莫非是為了最終樹立自己?我認為齊璜可能有如此的些許“野心”,但更多的則是水到渠成的自然——你我要找到自己的位置,藝術家更要找到自己的位置。否則,一個籠罩在他人光輝下的“畫匠”,縱使技藝再嫺熟也只是他人的影子而已!!學我者生,似我者死。這是白石老人的藝術感悟與創作原則,他也希望喜歡自己藝術且從事藝術的工作者們能夠踐行。

20世紀的中國大畫家中“信徒”最多者當推徐悲鴻、齊白石、張大千三位,他們以各自的驚魂絕豔之“功”和無與倫比的“魅力”書寫著各自“陣營”的傳奇。平心而論,三位都在自己進行著藝術創作的同時也在承擔了教育家的“育人”工作。他們不僅是在畫自己的畫,他們也在畫自己的人——成就自我,影響他人。相對而言,齊翁較徐張二公更為強調“我之為我”的必要;反映在作品的面貌上,便是“齊派”的奪人心魄。換言:白石老人吸收了許多營養,他在藝術上卻始終給人有些“惟我獨尊”的感覺。〈徐青藤、八大山人、吳昌碩等人的藝術都曾是白石老人的由衷至愛,齊璜曾在過去的某一大發感慨:“青藤雪各遠凡胎,老缶衰年別有才。我願來世為走狗,三家門下轉輪來。”來世在哪裡?你我可以對他人欽佩,但膜拜是不必的。我認為今世的齊白石沒有對任何人膜拜過!他遍學百家,他始終是他。一般的藝術家常會在學習之時將自己籠罩在他人光影之下,欲出不能;好一些的藝術家多會秉持“學時有他無我,化時有我無他。”到白石老人這裡則是別有洞天的景致:不管什麼時候,“我”都以“核心構成”存在著。他在早期學清代人物畫家焦秉貞、費丹旭、改琦、錢慧安等人時自己沒有迷失、向胡沁園、王湘綺等人學習時他沒有迷失自己,縱使學藝術特徵鮮明如徐青藤、八大山人、吳昌碩等人,齊白石依然還是齊白石!這實在是不得了!齊白石一生都在把他人化為自己的影子與附庸,而自己在不斷前行中使個人的藝術更加神采倍增、風華絕代。

宇宙仿佛是無所不能的魔術師,她將萬物做了若干的劃分。眾多的藝術家們不可能整齊劃一,處在同一層面。有的默默無聞,有的名聲顯赫。有的曇花一現,有的日月永駐。黃賓虹先生在1934年的《畫法要旨》將畫家厘定為“文人”、“名家”和“大家”三個層次;其認為惟有“道尚貫通,學貴根柢,用長舍短,集其大成,如大家畫者,識見既高,品詣尤至,闡明筆墨之奧,創造章法之真,兼文人、名家之畫而有之,故能參贊造化,推陳出新,力矯時流,救其偏毗,學古而不泥占,上下千年,縱橫萬里,一代之中,曾不數人’。如果按賓虹翁的“標準”來衡量白石老的藝術,我認為可以庶幾作等了。偌大的藝術界知曉“學我者生,似我者死”的人不少,真正做到的則鳳毛麟角了。

藝術上的“排他性”較其他行業更為嚴重,有了“我”何必再有“你”呢?一切皆可學,一切皆不可學。可學在於人之為人的共性,不可學則在於人之為人的差異性。而似我者必死無疑,除非你甘心於“奄奄一息”的境地。“學我者生,似我者死。”是成為大藝術家必須遵守的約束所在。于此,白石老人在中國美術史上方可屹立。不幸的是,齊璜的後繼者們或才學不夠、或心手不逮——瀕臨一死的局面出現了!

第四部分 齊白石的藝術人生(略 見百度百科齊白石詞條)

天地一人齊白石(連載20)

第五部分:永遠的“齊白石”

劉曉林

有誰會想到1864年1月1日(清同治三年癸亥冬月廿二)出生于湘潭縣白石鋪杏子塢的阿芝,在1957年9月16日(丁酉年八月廿三)以九十三歲高齡病逝于北京時已是譽滿神州藝壇的齊白石。隨著時光的推移,老人及其藝術的光輝更加奪目。“月黑見漁燈,孤光一點螢。微微風簇浪,散作滿河星。”清朝的詩人查慎行如是寫;這既對自然景觀的傳摹,也是對天地間生命的刻畫。“孤光一點螢”如果做到了“散作滿河星”,即使充滿了艱辛又是何其幸福!同時,我也在想:宇宙間有多少的“孤光一點螢”被月黑風高奪取了生機甚至是生命!?

你我皆是宇宙間卑微的過客,白石老人也不例外。然而,他又的確是無數卑微者中的偉大者。他的人生與藝術之路都有太多值得你我思索之所在,九天居士將前面的部分陳述再次挪借過來以期令紜紜回味一下:

齊良末先生講:父親到了聲望很高的晚年,很多人認為他隨便抹一筆都很好。這時讚譽聲很多,聽不到批評。父親卻很有自知之明。一個夜晚自己和父親睡在一張床上,當睡醒時發現父親不見了。在畫室看到父親正趴在桌上畫著什麼,我說:“爸爸,這麼晚了,你怎麼不睡覺啊?”走過去我嚇了一跳。父親正拿著筆在那認真地描著紅摹子呢。這是兒童學寫字的啟蒙階段。父親說,我老了,名聲在外,耳朵裡都是誇獎的聲音,我畫的到底好不好,弄不好我自己都會搞糊塗。我應該使我的東西形神俱似。有名望的畫家畫東西到最後都不像這個東西了,太放開,自己收不回來。我要自己管住自己,我要有格局約束我自己,我還要描一描紅摹子,使我的筆法有放也有收。描紅摹子需要時間和耐力,我描紅摹子的立意是想在思想上管住自己,要有個規範。 在他的《往事示兒輩》一詩中描述了自己當年學習的情形:“掛書無角宿緣遲,廿七年華始有師。燈盞無油何害事,自燒松火讀唐詩。”更令吾輩汗顏的是白石老人生前為實現他衰年變法竟大門掛鎖,自書“齊白石已死”的字條張貼於門上——“死人”在勤奮中揮汗如雨,“死人”在揮汗如雨中勤奮。

在晚年所作的《白石老人自述》中,記錄著這樣一段令他刻骨銘心的“祖母訓誡”:“阿芝,你父親是我的獨生子,沒有哥哥弟弟,你母親生了你,我有了長孫子,真把你看作夜明珠、無價寶似的。以為我們家,從此田裡地裡,添了個好掌作,你父親有了個好幫手哪!你小時候多病,我和你母親,急成個什麼樣子!求神拜佛,燒香磕頭,哪一種辛苦沒有受過!現在你能砍柴了,家裡等著燒用,你卻天天只管寫字,俗語說得好:‘三日風,四日雨,哪見文章鍋裡煮?’明天要是沒有了米吃,阿芝,你看怎麼辦呢?難道說,你捧了一本書,或是拿著一支筆,就能飽了肚子嗎?唉,可惜你生下來的時候,走錯了人家!”後來當齊璜的書畫可以賣錢養家了,祖母對他說:“阿芝,你倒沒有虧負了這支筆,從前我說過,哪見文章鍋裡煮,現在我看見你的畫,卻在鍋裡煮了!”(齊白石就為回報祖母這句由衷的讚語,飽蘸濃墨為自家屋子題寫了兩個大字“甑屋”,意思是“可以吃飽了,不致於像以前鍋裡空空的了!”)

自知會使人產生合理的自信,白石老人不無得意地說過:“畢卡索畫鴿子,畫翅膀振動,我畫鴿子畫翅膀不振動,但要從不振動裡看出振動。”白石老人是在自吹嗎?根據現有的作品與記載,我們會承認他的話對的成分更多些!不然,高傲的畢卡索公開宣稱自己臨摹齊白石的作品又是何苦呢?

總之,齊白石的出現為中國美術史和世界美術史增添了莫大的生活與藝術的“可讀性”——雅士與俗客都在他的作品中得到了或實或虛的大美享受。水面文章風寫出,山頭意味月傳來。無意大家者,遂成大家。齊璜藝術的形成自然而然,這要感謝神秘莫測的上蒼也要感謝“兩鬢霜華千里客,馬蹄又上太行山。”的永不停息的老人自己。天地一人齊白石,包含了我對大寫的齊白石的欽佩與尊重。永遠的“齊白石”,它既指丹青聖手也指翰墨精神——浩浩乎,有如滄海;巍巍乎,有如山嶽。它是無需爭論的所在!!

Re: 中國畫大師齊白石

Posted: Tue Jul 23, 2013 5:07 pm

by editorial

Re: 中國畫大師齊白石

Posted: Fri Jul 26, 2013 11:45 am

by editorial

品茗聽秋

草間偷活-齊白石筆下的草蟲世界

“顧愷之論畫以人物為上,次山,次水,次狗馬,台榭,不及禽鳥。故張舜賓(彥遠)評畫以禽鳥為下,而蜂蝶蟬蟲又次之。”宋人董道《廣川畫跋》所言不僅記述了草蟲在以往中國畫史上的地位,而且表明了“蜂蝶蟬蟲”之類的草蟲在顧愷之時代,尚未形成中國畫的一個類別,但至晚到了唐代,在論述當時繪畫的時候已經獨立成科。五代時期,在“徐黃體異”的時代表述中,與黃筌的珍禽瑞鳥、奇花怪石相應的是,徐熙的汀花野竹、水鳥淵魚、蘆雁鷺鷥、蒲藻蝦魚、叢豔折枝、國蔬藥苗,表現出了江南處士的野逸風格。而在現存的黃筌的《珍禽圖》(故宮博物院藏)中,除了禽鳥之外,還有天牛、蚱蜢、蟬、金龜子、蜜蜂、細腰蜂、胡蜂等萆蟲。正因為此,“若論花竹禽鳥,則古不及近”(宋•郭若虛《圖畫見聞志》),也就是說,“花竹禽鳥”在宋代已經表現出了超於前代的成就。此後,到了元人錢舜舉的《草蟲卷》,“三尺許,蠟蜒蜂蝶蜂蜢類皆點簇為之,物物逼肖,其頭目翅足,或圓或角,或沁墨或破筆,隨手點抹,有蠕蠕欲動之神,觀者無不絕倒”(清•方薰《山靜居畫論》),草蟲在中國繪畫的審美體系中,顯示出獨特的魅力。其影響所及,直至20世紀的齊白石。而齊白石在草蟲繪畫方面集大成的成就,則將這一領域的表現推向了一個後無來者的高度。在中國繪畫史上,特別是到了宋元之後,許多擅長花卉的畫家都工草蟲,因為草蟲能給春花秋卉以生意。然畫史中的草蟲只不過是蜂蝶蟬蟲之屬,而齊白石則擴展了草蟲的範圍,廣及蝗蟲、蟑螂、臭蟲、蒼蠅等為人們所厭惡的品種,可以說是只要他目之所及,皆無所不畫。現在很難統計出齊白石一生畫過多少種草蟲,但是,北京畫院所藏的齊白石的作品中有許多前人沒有畫過的草蟲,它們有天上飛的、地上走的、水中游的,有有益的,也有有害的。其中有許多在昆蟲學家的眼裡,亦是稀有的品種。

如果僅僅說無所不畫,那可能只局限在“能品”的範圍。對於現在具有科學造型基礎的畫家來說,見什麼畫什麼並不難,畫什麼像什麼也不難。難在栩栩如生,難在形神俱備,難在趣味盎然,難在將一種題材推向中國繪畫史的極致。因此,將齊白石的草蟲畫放到整個中國繪畫史中去考察,可入“神品”之列。

從總體上看,齊白石的草蟲,有工、寫之分。通常工細者,先畫草蟲後補景,寫意者,先畫景後補草蟲。而不管是工是寫,齊白石都非常注重草蟲的體態結構,反映了他極為細緻的觀察和表現能力。他畫的草蟲得其翻飛鳴躍之相,翻者折翅能見動作,飛者振羽如臨風聲,鳴者切股能聞音響,躍者挺身可視耀狀。這種千姿百態的變化,反映了他深厚的具有中國特點的造型基礎。

齊白石畫草蟲,有著較好的整體效果,又有著細緻入微的細部刻畫。草蟲一般體態較小,而一些具體的結構就更小。一般能畫出蟲爪的結構已是不易,但他不僅畫出基本的結構,還畫出蟲爪上的毛,真可謂細緻入微,令人歎為觀止,表現了極強的繪畫功力。齊白石的畫在注重草蟲結構的同時,還注重質感的表現,畫蜻蜒和蟬的翅膀極透明之能事,而畫飛蛾通體蓬鬆的絨毛感覺一碰即落,其繪畫語言的運用表現出了超于一般畫家的能力。

刻畫精細是齊白石草蟲畫的一大特色,但常人畫得細,容易膩和板,甚至細得如標本而無生氣;齊白石所畫則於精細中求生意,嚴謹處富變化。如畫蜻蜓翅膀中的網紋,一筆中有濃淡變化,更增加了翅膀的動感。畫水中草蟲的長足,線條挺拔又能表現出關節的結構。這一切都是筆筆寫出,積澱了他數十年的繪畫功夫和學養。

畫工蟲需要有很好的眼力,可是,由於生理的原因,受到視力的限制,老年人“目昏隔霧”已無力去畫工細的草蟲。可是,在齊白石的存世作品中,卻有明確紀年的70歲以後的工蟲作品,人們往往大惑不解。對此,北京畫院所藏的一批齊白石的未完成稿,卻解開了這一疑團。為了防止老年時不能作工細的草蟲,齊白石在60歲之後陸續畫了一批工蟲待以後補景。這種點睛補龍的手法是齊白石的一大創造,也反映了這位高夀畫家的長遠之計。在這些形象生動、刻畫完美的未完成的草蟲圖稿中,那些還沒有添景的空白部分可以引發人們的多種想像。基於傳統審美方式的作用,空白之無和有的辯證關係決定了這裡有著豐富的可能性,可以想像,這些草蟲的周圍是一個豐富的世界。所以,這些未完成稿所表現出來的意趣和審美的意義,使之具有一定的獨立性,現在完全可以把它們作為一件完整的作品來對待。實際上,齊白石在畫這些草蟲時已經有了最初的構想,從具體的位置到草蟲的姿態,都凝聚了老人的匠心。

齊白石的草蟲畫在題材和畫法上,獨具一格,開時代新篇。他更正了唐代以來“評畫以禽鳥為下,而蜂蝶蟬蟲又次之”的評畫標準,提升了草蟲畫的品格,成為中國繪畫史上的奇葩。

陳履生

Re: 中國畫大師齊白石

Posted: Fri Jul 26, 2013 12:04 pm

by editorial

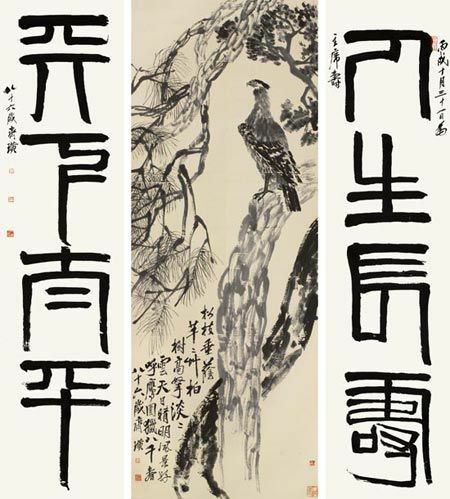

- 齊白石的作品《松柏高立圖》2011年以4.255億元的價格成交

- bd7b7.jpg (51.4 KiB) Viewed 27569 times

齊白石作品價格

作為近代最偉大的畫家,齊白石作品價格一直備受人矚目。尤其是齊白石的作品《松柏高立圖》2011年以4.255億元的價格成交後,齊白石的作品成為收藏家們競相爭奪的對象。如果各位藏友有齊白石的作品出手,誠心結交天下藏友。

前些日子廈門的黃先生在上個世紀90年代初期的時候收藏了一副齊白石的《延年益壽》圖,這幅畫大約2.9平尺,是齊白石老先生八十二歲的時候送給申甫仁先生的作品,由於黃先生不想承擔拍賣的前期費用,故黃先生將這幅畫以28.5萬元的價格賣給了廈門大學的一位領導。我得到這個消息後,深感惋惜。要知道齊白石老先生的作品每平尺的價格就遠在這個數目之上,何況是三平尺的畫作。這裡我將齊白石的作品近年來的拍賣紀錄整理了一下

2010年的秋季拍賣會上,一共有517幅齊白石的作品拍出,成交了441幅,成交率高達85%,總成交額高達14.19億元。其中《老當益壯》以400萬元的價格起拍,最終以986萬元的價格成交。《沒骨有餘》以500萬元的價格起拍,最終以1426萬元的價格成交。《秋葉蟲草》以200萬元的價格起拍,最終以1400萬元的價格成交,高出起拍價格的7倍。《紫藤蜻蜓》以1800萬元的價格起拍,最終以3240萬元的價格成交。《花果》四屏以2800萬元的價格起拍,最終以4860萬元的價格成交。

2011年的春季拍賣會上,齊白石作品價格刷新了拍賣紀錄,這一年的拍賣會上一共拍出齊白石作品604幅,成交了543幅,成交率高達90%,總成交額高達22.55億元。其中《金貴玉兔》以600萬元的價格起拍,最終以1140萬元的價格成交。《山水》冊以5000萬元的價格起拍,最終以7130萬元的價格成交。《蟲草》冊頁以1600萬元的價格起拍,最終以6210萬元的價格成交。《松鷹圖》以380萬元的價格起拍,最終以高出起拍五倍的價格,1840萬元的價格成交。《牽牛竹雞》四屏以1800萬元的價格起拍,最終以2810萬元的價格成交。《松柏高立圖》無底價起拍,最終被湖南廣電以4.255億元的價格拍得。

2012年的秋季拍賣會上,一共有363幅齊白石作品拍出,成交了270幅,成交率高達74%,總成交額高達5.69億元。其中《送子從師圖》以300萬元的價格起拍,最終以1092萬元的價格成交。《教子圖》以600萬元的價格起拍,最終以1012萬元的價格成交。《萬竹山居圖》以1200萬元的價格起拍,最終以2127萬元的價格成交,高出起拍價格的7倍。《山間小屋》以1700萬元的價格起拍,最終以1955萬元的價格成交。

如果您不瞭解齊白石老先生的人生境界,是很難明白齊白石作品價格為什麼這樣高的。齊白石老先生與別的大家不同的是“一生不搞妄作”。這是他的人生信條。也就是說他沒見過的東西,沒有仔細研究過的東西,他是不畫的。齊白石崇尚自然,入他畫的大都是自然界中極普通,但對平民百姓貢獻最大的東西。齊白石畫蝦,畫蘿蔔,雖然受到當時所謂正統畫家的嘲笑,但是齊白石並不以為意,因為不明白道法自然,道就在我們的日常生活當中的人,是無法理會齊老的境界的。

“ 詩不求工,無意唐宋,師法自然”這是齊老這一生的真實寫照。書寫性靈,別具一格。齊老這一生畫印書詩,人稱四絕。他一生勤奮,硯耕不輟,他雖身居高位,但是品行高潔,尤具民族氣節,更是可昭日月,讓我們後輩尊敬。

從以上的資訊,我們不難看出齊白石作品價格的真正原因所在。正是因為齊老的人生境界高潔,才造就了他的畫作難得。

Re: 中國畫大師齊白石

Posted: Wed Jul 31, 2013 8:59 pm

by editorial

成立香港中國國畫藏友會

本論壇在《中國畫大師齊白石 》論題發表後,前後收到三位齊白石和徐悲鴻兩位大師級作品藏友來郵,提議由本論壇牽頭,組織一些活動作為平臺,讓齊白石和徐悲鴻作品藏友大家能見面,對兩位大師作品藝術方面及學術層面互相切磋、交流意見、各抒己見等。經研究後,本網站同意組織香港中國國畫藏友會

香港中國國畫藏友會

會員資格: 本論壇全球各地註冊會員。

國畫藏友會必須是國畫收藏者。如果你收藏有一幅下列畫家作品,

例如:齊白石 徐悲鴻 張大千 李可染 傅抱石等等,本會歡迎您加入成為會員。

服務: 定期透過電郵向會員發放中國國畫市場信息、最新動態等。

國畫鑑定。由專家提供專業查詢服務。

活動: 由藏友會員提供舉辦上述畫家真跡畫展。

會員聚會。會員自攜藏品相片現場投影共同分享,亦可現場解談或評論等。每次聚會本會亦會邀請專家現場演講,每次選擇不同題材。 會員亦可發表演説,相互交流收藏經驗和心得。

舉辦地點: 主要在香港或內地城市。

申請辦法: 請申請人發電郵到

Service@hongkong-mart.com 向秘書 Miss Yoyo Yiu 索取申請表格。

如有問題也可向秘書Miss Yoyo Yiu 查詢。

Hongkong-mart.com/forum

香港國際論壇

31-07-2013

Re: 中國畫大師齊白石 (成立香港中國國畫藏友會)

Posted: Wed Aug 07, 2013 10:37 pm

by editorial

齊白石拍賣場上價格:

齊白石書畫作品拍賣前10位元 (人民币 RMB)

1 《松柏高立圖?篆書四言聯》 4.255億 中國嘉德 2011年5月22日

2 《可惜無聲?花鳥工蟲冊(十三開)》 9520萬 北京保利 2009年11月22日

3 《花鳥四屏》 9200萬 中國嘉德 2011年5月22日

4 《花卉草蟲鏡心(十二開)》 7280萬 上海恒利 2010年11月3日

5 《山水冊(八開)》 7130萬 北京翰海 2011年5月19日

6 《花卉四屏》 5712萬 北京翰海 2010年6月5日

7 《花卉草蟲冊頁(十二開)》 5376萬 北京傳是 2010年11月25日

8 《花果(四屏)》 4760萬 中國嘉德 2010年11月23日

9 《秋山圖(立軸)》 4088萬 北京傳是 2010年6月18日

10 《花卉禽石(四屏)》 4032萬 北京保利 2010年12月3日

齊白石(1864~1957),湖南湘潭人,二十世紀十大畫家之一,世界文化名人。曾任北京國立藝專教授、中央美術學院名譽教授、北京畫院名譽院長、中國美術家協會主席等職。曾被授予“中國人民藝術家”的稱號、榮獲世界和平理事會1955年度國際和平金獎。代表作品有《花卉草蟲十二開冊頁》,《白石草衣金石刻畫》等。

目前存世的、各方面都認可的齊白石的真跡,也就2萬餘幅,這些作品在真偽方面沒有爭議,因為它們被記錄、著錄,它們流傳有序,這些作品也往往是精品,它們具有真實性、經典型、稀缺性。這一類齊白石的作品,如果拿出來拍賣的話,它們的市場價格將會更高。可以預見得到,與達芬奇、梵古、高更、畢卡索等國外藝術家的作品拍賣表現相比,齊白石書畫的價格的增漲幅度會更高,已經給了人們很高的心理預期。

從長遠來看,收藏家無法抵禦齊白石畫作的巨大魅力,齊氏畫作未來的升值潛力依然十分巨大。齊白石的畫作在未來10年內,應該能夠達到1000萬元/平方尺的價位,整幅畫作的價格能夠突破億元大關。

Re: 中國畫大師齊白石 (成立香港中國國畫藏友會)

Posted: Sun Aug 11, 2013 5:06 pm

by editorial

金秋十月 2013年华夏收藏网第八届藏友会相约大连

华夏收藏网讯 据网站藏友会组委工作人员透露最新消息,2013年华夏收藏网第八届藏友会将在美丽的海港城市——大连召开,藏友会时间确定为:2013年10月18日-10月20日,为期三天。准备报名参加的藏友们可以现在开始安排时间行程,提前准备与会所需哦。

另外,关于本届藏友会报名和费用等相关行程的具体安排请藏友老师们关注华夏收藏网首页公告。

Re: 中國畫大師齊白石 (成立香港中國國畫藏友會)

Posted: Mon Aug 12, 2013 4:44 pm

by editorial

收藏有這麼四個字的訣竅:真、精、新、少

書畫的收藏是一種樂趣,一種滿足,一門學問,一種文化,一類綜合科學。但又是一種投資,這種講法在國內只有一、二十年,但是在海外,確實是把收藏作為一種投資,一種保值和升值的手段。據我所知,五十年代末、六十年代初,當時的文物商店稱之為古玩市場,吳昌碩的一副對聯一般賣到4至6元,現在這樣一副對子賣到3萬元,也就是說在三十多年的時間裡,吳昌碩這樣一副對子的價錢漲了7000到8000倍。五十年代,在文物商店買重4兩左右的田黃石約30至50元,現在這樣一方田黃石實際價格在30至50萬元,在四十年中這樣的田黃石的價值漲了一萬倍。六十年代,在北京買齊白石的扇面,上面繪有草蟲的是5元一張,而現在這樣一幅扇面至少要5萬,三十年後,這幅扇面漲了一萬倍。所以我們說收藏是投資和保值的一個很重要的手段。

我認為從字畫印的收藏來看,前景是樂觀的。收藏家千萬不要擔心我現在做收藏家太晚了,好東西都給人家收完了。天底下沒有這個事情,什麼時候做收藏家都不晚。我有一個分析,搞收藏有小風險,但是有大利益。從歷史的角度來講,是一本萬利的。我開頭已經講了,書畫價格成千倍,成萬倍地增長。改革以後,面對的是整個世界,我們國內的市場又是非常寬廣的。我有一個估計,中國13億人富起來了,我們收藏家如占百分之一,那就是一千三百萬的收藏家,等於整個上海市的人口。如果一個畫家一生可以畫2萬張畫,書法家一輩子大概能寫5萬條字,篆刻家一輩子也就能刻一萬方印。面對一千三百萬的潛在收藏隊伍,按照比例算,幾百個人才能分到一位元作家的一件作品,而且2萬張畫中的一萬張如果已經在博物館等公家單位,留下來的可能只有一萬張在社會上滾,再加以自然與人為的損耗。總體上是供小於求的,奇貨可居的,所以書畫收藏還是大有奔頭的,前景非常樂觀。

畫家的名氣越大,作品越少,價值的翻番程度就越高,謝稚柳先生跟我講,張大千死之前跟他家人講,趁我還沒死,趕快把我的畫賣掉,死了以後就不值錢了。誰知道,張大千一死,畫價沖天,幾百倍、幾千倍地往上漲。當然,這僅僅是從經濟角度,而書畫作品還自有其觀賞陶冶的功能。

我們收藏書畫印,防止進入一個誤區,就是要收老的,不能收新的;要收死掉的,不收活著的。實際上沒有這個道理。你們看,清末吳昌碩的畫不會比明末董其昌便宜,當代張大千的畫也不會比董其昌的便宜。所以,收藏家的視角不同,他收的範圍決定了他收藏的範圍與人選,而不是一般認為的收老的、古的,必然有利於收新的。

我想說一點個人的體會,即:收藏家必須具備四種能力。

一、眼力:沒有眼力不足以言真。

二、財力:缺乏財力不足以言精。

三、魄力:緊要關頭,能當機立斷。

四、毅力:創造機緣,收穫極品。對一時不能到手的好東西,要有耐心,最終瓜熟蒂落,功德圓滿。

書畫創作,收藏,在我們中國有很悠久的歷史,可以說是非常浩瀚而深廣的海。我們任何一個玩收藏的人,儘管跳到這個海裡,一輩子所能遊過的線路、面積,想來也只是海之一勺。然而,只要我們虔誠地跳下海去,在游泳中學游泳,我們一定會有所收穫。

Re: 中國畫大師齊白石 (成立香港中國國畫藏友會)

Posted: Wed Aug 14, 2013 1:29 pm

by editorial

- 齊白石的《松鷹圖》

- bc1ead37bbd0a789c42a1be3a487095e.jpg (38.38 KiB) Viewed 26263 times

從《松鷹圖》看齊白石書畫行情

齊白石書畫,一直以來是藝術品市場主要的交易板塊,隨著中國書畫市場進入飛揚期,從2009年秋始,齊白石作品在藝術品拍賣市場上頻現高價。4.255億元的《松柏高立圖•篆書四言聯》、近億元的《可惜無聲》,都是近年在拍賣市場上如雷貫耳的齊白石名作。在“藝術價格”的排行榜上,齊白石作品2009年就高居世界藝術品銷售榜第三位。2011年齊白石畫作的拍賣成交率達到頂峰,之後從2012年秋季開始,拍賣量逐漸下降,拍賣價格也日漸趨緩。

但2013年春拍,齊白石精品拍賣在北京第一輪春拍中國嘉德“老舍胡絜青藏畫”專場來了一個開門紅:8件齊白石的作品張張成交價超過千萬元,其中《工蟲鳶尾花》以1840萬元拍得全場最高價,另外一件《松鷹圖》,則從估價220萬到320萬元一路拍到1035萬元。

據專家考證,從1920年代起,齊白石筆下畫過不同的《松鷹圖》,僅在雅昌網上就可搜索到197件同類題材作品,總成交額更是高達2.43億元。1994年拍賣的齊白石《松鷹圖》,大約4.5平方尺,當時成交價就為176萬元,每平方尺平均35萬元,創造了當時齊白石作品的最高價額。今年春拍,又有多家拍賣公司推出齊白石的“松鷹”題材的作品並紛紛拍出高價:在香港第二輪春拍上,佳士得有一幅《松鷹圖》,以2600萬港元成交;北京第二輪春拍,北京歌德推出的《松鷹圖》作於1949年,是畫家贈與畫友葉淺予的,拍得1173萬元:而這次嘉德“大觀”的《松鷹圖》作於其93歲,畫面形象與結構趨於簡略,筆墨也漸次粗放,拍到1035萬元。在最後一輪春拍,朵雲軒的《高立千年》類似於2011年的天價之作,不僅尺幅大(3×0.7米,超過此前拍賣行同類題材的作品),而且其上款“真夫仁兄”為國民黨陸軍上將張鎮,為名人顯宦所作,結果以8050萬元拍出了2013春拍書畫拍賣的最高價。可見,齊白石的書畫作品獨具“增長點”,除了之前曾露面的齊白石巨作,藏家手裡還有“壓箱寶貝”,市場在經過一段時間的調整完畢後,還會陸續有“生貨”出現,很有可能出現引人矚目的逆勢上揚、厚積薄發的走勢。

齊白石的作品之所以能廣受藏家的青睞和追捧,究其原因有以下幾點:

首先,齊白石代表了近現代中國畫的一個高峰。相比此前一些優秀的畫家,比如八大山人、鄭板橋等人更多體現的是一種文人心態,僅通過作品表現自己的心情,齊白石的作品則在繼承傳統的同時,將畫筆對準了身邊鮮活的生命,將社會民眾生存的心態、對生命的敬畏直接表現了出來。“他的畫不難看懂,這就是不管是專業、非專業都喜歡齊白石作品,並願意掏出大價錢購買的主要原因。”

第二,流通時間長,有廣泛固定的買家。早在民國初期齊白石的作品就在市場流通,晚年變法成功後,他的作品更受藏家的青睞和追捧,形成了固定的收藏圈子。像當代大收藏家張宗憲、劉益謙就收藏了不少齊白石的作品。

第三,市場發展迅猛,富豪藏家充當推手。隨著上世紀90年代初藝術拍賣的興起,我國的藝術市場發生了巨大變化,不少富豪和金融鉅子紛紛涉足藝術拍賣。齊白石作為大師級的人物和市場上的“龍頭股”,其精品自然會受到富豪們的青睞和追捧,他們的參與極大地推動了藝術品價格的攀升。

第四,收藏大眾的時尚心理。由於齊白石的作品在海內外擁有眾多的“粉絲”,特別是他的作品在市場上動輒數百萬乃至上千萬元,所以,擁有“齊白石”成為一種時尚。誰擁有他的作品是一種品位,在中國經濟迅猛發展的今天,更是一種身份象徵,這在某種程度上也助推了齊氏作品的市場期望值。

可以說,齊白石作品的市場號召力是經過數十年藝術品市場的反復淘洗鍛打而成就的,其市場相對穩定,一旦出現精品,或許將有更大的空間。