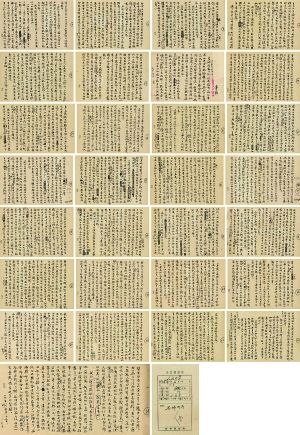

- 2014年1月5日,茅盾手稿《談最近的短篇小說》在南京以1207.5萬元成交,創下中國文人手稿拍賣新紀錄。

- U6749P1081DT20140123084136.jpg (45.7 KiB) Viewed 6393 times

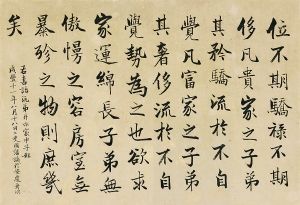

- 2013年5月,“曾國藩手書家訓”從10萬元起拍,以230萬元成交,內文標注寫于咸豐十一年(注:西元1861年)。

- U6749P1081DT20140123084126.jpg (18.19 KiB) Viewed 6393 times

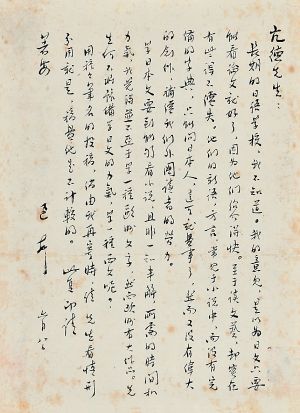

- 2013年11月,出自鲁迅亲笔的《致陶亢德信札》,全文不过200余字,却拍出655.5万元的天价,每字均价3万元。

- U6749P1081T2D141246F8DT20140123084205.jpg (29.89 KiB) Viewed 6393 times

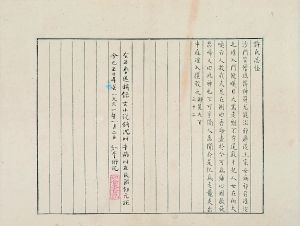

- 2013年5月,魯迅手稿《古小說鉤沉》在嘉德春拍古籍善本專場以11.5倍於起拍價的690萬元成交。

- U6749P1081T2D141246F7DT20140123084205.jpg (11.03 KiB) Viewed 6393 times

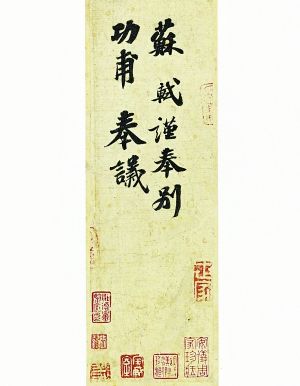

- 2013年9月,蘇軾創作的《功甫帖》以822.9萬美元(合5037萬元)在紐約蘇富比拍出,買家為上海收藏家劉益謙。

- U6749P1081T2D141246F6DT20140123084205.jpg (14.98 KiB) Viewed 6393 times

名人手跡拍賣的躁動與紛爭

2014年01月23日 08:42

1207.5萬元!國內文化名人手跡的拍賣新紀錄誕生。2014年的1月5日,茅盾手稿《談最近的短篇小說》在南京的一場拍賣會上,大幅刷新了半年前由魯迅的手稿《古小說鉤沉》創下的690萬元成交價。

在眾多拍品類型裡,包含了手稿與信件的名人手跡,一向被視為最具人文情懷的那一種。因為,從它們折射出的時代影子裡往往能還原出一段有體溫的歷史。不過,情懷歸情懷,拍賣的介入,使其也貼上顯目的價碼,並且在整個2013年著實火了一把。

從1994年嘉德推出首個名人手跡拍賣專場算起,今年正好步入弱冠之年的名人手跡拍賣也站到了十字路口:一頭是伴隨難以自抑的價格上揚的躁動,一頭是事關物件流轉與權益歸屬的紛爭。

1 一字萬“金”的熱鬧

名人手跡從來沒有像今天這般熱鬧。以逾5千萬元拍出的《功甫帖》,自去年12月中旬起就身陷真偽爭論,如今大有愈演愈烈之勢。蘇軾無論如何也料想不到,他在九百多年前寫給好友的寥寥九個字,竟能生出如此事端。同樣猜不到那些書信結局的還有魯迅,他親筆手書的《致陶亢德信劄》,全文僅二百餘字,在兩個月前的嘉德秋拍上竟拍得655.5萬元的天價,每個字均價3萬元,足可謂一字萬“金”。

事實上,名人手跡在去年就迎來了“井噴”行情。同樣亮相嘉德拍場的李大釗《致吳若男(章士釗夫人)書劄》以414萬元成交,陳獨秀《致陶亢德書劄》拍出230萬元,曾國藩手書家訓以超過估價20倍的230萬元賣出。地處杭州的西泠秋拍也上演“翻身仗”,名人手跡專場成交率超過91%,遠高於其它場次,載有民國教育史料的《梅貽琦日記》也以逾百萬元的價格易手。

儘管早在20年前,就不乏尚被歸為古籍善本專場的名人手跡身影現身拍場,但相比書法、繪畫,這些年,信劄和手稿一直只有充任配角的份兒,無論上拍量,還是身價,都排到了各類拍品的後面。然而,憑著去年屢屢創出的價格新高,以及整體上揚的行情,它已悄然完成了向主角的轉換。

坊間有人推算認為,名人手跡拍品這些年的年均漲幅達到30%。見證了其崛起全過程的嘉德古籍善本部總經理拓曉堂認為,這一資料太保守了。在他看來,把時間拉回到20年前,幾百元一件的書信比比皆是,現如今數萬元、十幾萬元才是主流價格。在他印象裡,上世紀九十年代中期,一場古籍善本的成交額也就四五百萬元上下,直到上世紀末,才觸摸到千萬元的邊沿,如今又站到了“分水嶺”,因為價格已經漲到很多人“難以接受”的點位。

儘管與動輒上億元的書畫相比,手跡依然顯得“便宜”,不過,拓曉堂並不認同這種橫向作比的方式。“與書畫、陶瓷不同,它的門檻太高,參與群體註定只能是小眾化。”他將手跡拍賣持續“高燒”歸因於藝術品拍賣市場的回暖。“行情好了,散落在民間的藏品自然就紛紛抛頭露面了。”

然而,由於名人手跡太過散落,書寫人及其家屬很難控制其流轉途徑,眾多上拍的書信、手稿也並非出自當事人或其後人。其中,有的是出版社將名作家的投稿,與編輯的通信當作故紙堆處理給了收廢紙的;也有由於歷史原因,“文革”中被查抄的手稿未能歸還當事人的。古籍收藏家黃裳就在“文革”中失去了全部藏書和名人手跡,後來也只得到部分歸還品。

一個最直接的例子就是,早些年總能在潘家園“淘”到一些含金量頗高的名人信劄。“它們中,就有由專門守在名人居住社區周圍的‘拾荒者’從垃圾堆裡翻出來的好東西。”名人手跡鑒藏家方繼孝說。不過,針對“書信拍賣源自潘家園舊貨市場”的說法,拓曉堂並不認同,“在國內收藏史上,書劄是非常古老的一個項目,現在保留下來的淳化閣帖等碑帖,百分之八十都是書信。因此,名人信劄不是從潘家園走向拍場,而是由拍場引導在先,激發出民間的收藏興趣,這是傳統。”

2 玩兒不起的“粉絲”情懷

物以稀為貴,這話用在名人手跡拍賣上再合適不過。魯迅博物館資料部主任劉思源對魯迅手書的《致陶亢德信劄》,拍出名人信劄的價格新高,並不感到意外。“我們覺得存世的魯迅書信已經差不多了,想再找也非常難了。十多年裡,我們館僅一次性徵集到魯迅的信劄十余封。”他介紹說,除去剛剛拍出的《致陶亢德信劄》外,魯迅的其他書信已悉數入藏魯迅博物館。“魯迅的文物每一次在拍賣市場出現,都是以非常高的價格拍出。因為大部分都在國家手裡,不可能進入民間收藏市場,拿出真東西的更是少之又少。”

為了豐富館藏手跡,劉思源曾經親自揣著錢前往拍場“淘”寶。在半年前創出近700萬元成交價之前,魯迅的《古小說鉤沉》手稿還有過一次上拍記錄。據劉思源回憶,當時的起拍價只有8800元,他拿了3萬多元參與競買,“起拍後直接就上了兩萬元。我一次牌子沒舉,這件作品就出去了,拍出13萬多元。”魯迅的另一件上拍品同樣搶手,劉思源介紹說,裝幀形式為毛邊本的《域外小說集》儘管品相不太好,一百多頁也拍出了39萬元,也是因為存世量很少才拍出高價。

“我看見拍的魯迅真東西就是這兩件。”劉思源對才拍出的《致陶亢德信劄》這件魯迅信劄的真偽提出了質疑。“三十多年前出的影印圖書《魯迅手稿全集》,已經收了跟拍出的這封信內容一模一樣的信件,我看了圖,文字飛動自如,我相信那才是原件。而拍出的這封信的字跡癡肥沉滯,我估計是手寫模仿,一看就不是魯迅的字。”

撇開稀缺性,西泠秋拍名家手跡專場負責人陸豐川認為,手跡熱的另一個因素是書劄的內容。“與書畫、古玩的路數不同,藏家出手買進名人手跡大多是出於喜好,不少人首先是那些名家的‘粉絲’,才對其手跡所承載的某段歷史表現出濃厚興趣。”他分析說,時下拍場最受追捧的是“五四”以來的一批作家和思想家。“活躍在市場中的實力藏家,小時候就讀過魯迅、胡適、茅盾寫的文字,有一種情結在裡面。”相比于拍賣市場文化含量提高之類的說法,陸豐川更願意將此現象看成是一種對於曾經的書信往來生活方式的懷念與致敬。

在“錢學”研究學者、廈門大學人文學院教授謝泳看來,每一通名人信劄都是歷史的孤本。“書畫家可以反復創作同一題材,但幾乎不可能有人會去重複寫同一封信。而且,由於皆為發乎情之言,一封信往往成為解讀歷史的一把鑰匙。”

不過,哄抬而起的價格也開始改變購買者的身份。方繼孝坦言,現在買這種東西的人,已經不是傳統意義的收藏家。在他看來,這些人一種是有錢人,通過玩兒文化的東西,實現資產保值、增值;還有一種是地方政府,特別是南方各省市,出於弘揚地域名人,開建當地名人紀念館的目的收購名人手跡。“像冰心、嚴複、鄭振鐸的手跡,就被他們的老家福建省買走了,我們這些人只有看的份兒,只能花十萬八萬元買些小物件。”方繼孝說。

3 官司纏身的煩惱

與高價格成交帶來的熱鬧不同,屢屢惹上官司的名人手跡,似乎走到了“存與廢”的生死關口。

此類糾葛這些年就沒有消停過。2012年,由周作人撰書、魯迅批校的《日本近三十年小說之發達》手稿,以唐弢生前舊藏的名義上拍嘉德春拍。儘管周作人之孫周吉宜提出這份手稿系“文革”時抄走至今未歸還,要求停止拍賣、返還手稿,最終手稿依然以184萬元成交。同年秋拍上,梁啟超後人以“物件根本不是梁任公的舊物”為由,試圖阻止匡時上拍“南長街54號藏梁氏重要檔案”,結局是不僅拍品盡數成交,總成交價也達到6709萬元。

去年6月,抗議終於產生了效力。當得知上百件錢鍾書私人書信、手稿上拍後,其夫人楊絳強烈反對並訴諸法院,與此前不同,多家拍賣公司接連撤拍。這一事件不僅進入“2013年度十大文化新聞”,也再次將名人手跡牽涉的文物價值、隱私性質等糾葛呈現在世人面前。

20年來拓曉堂經手的信劄已不計其數,這樣的爭議也已看得太多。他說,以前這類事情更常見的處置方式是“悄無聲息地拍出就算了”,不像現在這般“左右拍賣的進退”。

“作為原創作品之一種,書信理所當然要受到著作權法保護,著作權也很明晰地表明歸寫信人所有。”北京和銘律師事務所主任邢萬兵律師認為,問題的複雜性在於書信作品的著作權與物權處於分離狀態,“收信人享有信件物權,他有權處置信件,但前提是不得侵害他人權益。”

一位不願具名的名人信劄收藏者表示,錢鍾書的書信早已是拍場熟客,而且是當代作家中同類作品拍價最高的,此前從來沒有因為隱私權被喊停過。他開始擔心楊絳的強勢上訴,有可能讓法院最終裁定此類拍賣系違法,“如果真到了那份上,名人手跡板塊即便不會消亡,也會遭受重挫。”

不過,拓曉堂對這一板塊還是很有信心。“拍賣過程中,應該儘量照顧到當事人和家屬的一些感受。家屬不太舒服,你就不要動嘛。”他說,有些人士心態比較平和,無所謂信劄內容披露與否,“這個市場交易在古代以來就是很正常的事情,有必要把這些東西都收回燒毀?”在他看來,罵了人的錢鍾書才更顯真實,只有真實,才能還中國現代文學史一個準確的評價,“否則,這個文學史恐怕就不可讀,還害人了。”

邢萬兵認為,由於市場活躍,各種糾紛今後還會不斷出現,只要沒有違反法律的行為,外界就不應該過多地干預市場行為。不過,他也認同名人信劄拍賣還得考慮一定道德底線。他援引德國《版權法》對藝術品拍賣的追續權做法,即每次轉手都要向著作權人支付一定補償,“這就讓拍賣者與寫信人建立起一種天然的溝通與協商,考慮到當事人的感受,而不是勉強。”