齊白石繪畫“簡”的背後:田園文化

2018年04月21日 07:17

來源:北京畫院

作者:梅墨生

薩義德在他的《東方學》裏說:“東方是用來圈定東方的舞臺”,“在此東方舞臺的深處有一巨大的文化寶庫”,“是另一種知識類型”。[1]儘管他所論述的問題更多是“中東概念”,是伊斯蘭教文化為主體的“東方”,而且是一種“方法論”建構,但我們也不妨移用他的一點上述看法。長久以來,在以西方社會為主導的所謂“國際社會”,隱然存在一種“東方主義”概念。無論西方人所說的“東方學”究竟為何,有一點很顯然:他們對地理區域上的亞洲文化有種複雜情緒,同時也認定那“是另一種知識類型”。

如果我們籠統地說“東方文化精神”,似乎能讓人明白,但又難免令人感到迷茫。西亞、中亞、東亞、南亞的文化究竟有多少共通性又有多少差異性?這不是一下子能夠回答的。但是,如果我們說,中國文化精神或中華文化精神,問題顯然就明確而清晰多了。儘管歷史悠久的中國文化傳統本身也是博大精深的,但它相對集中而且自成傳統,至少是“東方”概念裏的一個主要代表。回到主題。我們對於齊白石藝術的討論早已汗牛充棟。齊白石早已成為中國藝術文化的一個象徵。不過,在他的藝術婦孺皆知的今天,人們對他的藝術旨趣真正理解了多少?他的藝術與中國文化的精神究竟有何符契?這些問題並非無關緊要。在此,本文擬從簡樸、簡練等角度談談齊畫的田園文化特點,試圖溝通其藝其文。由此,解讀齊白石繪畫對中國文化道理的證量,闡釋其藝術形象背後的思想趣味。

我們應該理解,一位中國畫家何以成為中國畫大師——因為他象徵或代表了中國文化。也就是說,他在他的繪畫裏“說”了什麼“話”——又是如何“說”的?這是我們鑒賞繪畫研究藝術的一個關鍵點。

二

餘英時曾指出西方近代文化史基本上可以說是一個“俗世化”的過程[2],揆諸我們東方的中國也大致如此。餘先生還認為中國“超越世界的‘道’和現實世界的‘人倫日用’之間是一種不即不離的關係”[3]。筆者卻願以禪宗的慣常觀念“平常心即道”來理解這個問題——即“道器不二”,“道”與“人倫日用”不是“不即不離”,而是人倫日用已含“道”,“道”在人倫日用中。在近世以降的普世的“俗世化”文化風潮中,對於人情世態的態度也就判然為一種文化態度。

我把中國文化大體分為廟堂、田園與山林三個類型。歷史上,廟堂人物最終也可能選擇了歸田園(如陶淵明)或隱山林(如張良),而山林人物也可能被徵用(如諸葛亮)或晉身廟堂。山林與江湖的隱退,有見首不見尾的不食人間煙火氣,雖為傳統文化所推重,進而標榜成“逸”的文化,並由之產生一種“逸”的藝品,但它歷代少見又遠離社會,因此,成為藝文的高格而懸置為理想(如“元四家”)。廟堂文化,其顯其貴,堂皇而為主流,功利在焉故天下翕然相從(如歐、虞、褚、薛,如趙、董),所謂的“黃荃富貴”,此廟堂文化為普世所求,歷代相沿,雖有變化,而其“現世性”深得人心,於傳統中則體現為“能”、“妙”之品。而田園文化則較中性,它半顯半隱,亦隱亦顯,不像山林文化那麼退隱而縹緲,又不像廟堂文化那麼顯貴而難攀,它可以進而為廟堂,亦可再退而為山林,總在平常百姓,故日用而為通俗。它比廟堂文化的功利性是另一種“現世性”,它比山林文化的超脫性是另一種的“人間性”。

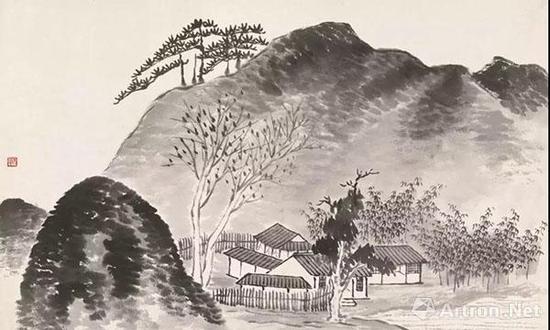

- 1.jpg (37.45 KiB) Viewed 5473 times

齊白石借山圖(十五) 鏡心 紙本設色30×48cm 1910年 北京畫院藏

齊白石藝術的文化取向正在於此。其兩方常用印最能披露心跡:一曰“星塘白屋不出公卿”,一曰“年高身健不肯作神仙”(亦有書作)。前者是他對廟堂的厭惡與拒絕,考察其生平也確實有機會任官而不受之事,更有不少印文表達自己的平民性,如“魯班門下”、“齊木人”、“尋常百姓人家”、“杏子塢老民”、“湘上老農”、“獨恥事幹謁”、“以農器譜傳吾子孫”等等。後者是他對山林的止步與回避,也有不少印文直抒胸臆:如“望白石家山難舍”、“歸夢看池魚”,在對家鄉故園和普通布衣的生活禮贊與生命記憶中表達一種熱愛現實生活眷戀田園的人生理想。齊白石的人生詩意,一輩子皆棲止於故鄉的田園之間,這從他大量的詩句、印文、畫作上都可得到證明。因此,我認為他的文化旨趣是純粹的田園文化。有意味的是,在中國傳統中,精英文化並不僅存於廟堂之上,也顯現在田園和山林間。通俗文化也不止存在於田園、市井,而是也在廟堂、士林有所滲透。因之,用解釋西方社會的雅文化與俗文化來闡述中國歷史,就不免於方圓枘鑿,難以符合。

齊白石的藝術,立足於田園文化,富於濃郁的平民色彩,但不墮於庸俗市井,又不再向山林隱逸發展,而是親近平常日用中饒顯一種脫除庸俗的心性;雖然他的作品是寫意為主,又是從野逸派來,但又不落於荒率粗豪,而是處處透露著一股生命活力和生活的溫馨之感,堂堂正正、大大方方,卻又沒有廟堂乃至皇家的富麗雕琢氣。這便形成了一種獨特的個人品質,在通俗中顯現高雅,具有精英文化的品質,卻巧妙地化用了通俗日用的題材。這也正是齊白石的勝人之處、獨造之處。

他利用平常物和平常心創造了一個審美世界,這個世界簡樸純淨,富於人間情味,是世俗的,但有風雅的趣味,是超然的,但不離塵緣物性。這種品格平淡平常平凡中秉賦著一種人生自尊自貴與自愛。它本質上是詩性的,又滲透著一種哲思,與西方的純粹理性、哲學、邏輯學、科學迥然不同。

這種品格為東方人所獨有。

這種品格為中國文化所獨有。

這種品格看淡(外在)而實濃(內在),外枯(形簡)而中膏(意豐),以可視形象之少少許勝人之多多許(語言錘煉),以少言(形式)而多意而見於言外(畫外之聯想),用詩情畫意含寓象徵一種生命道理(需畫、印、書、題跋同參),不是純思想、不是純哲學、更不推衍邏輯、也不唯科學是瞻,但哲思、詩思、物趣、心性、道理盡在其中了。

三

- 2.jpg (24.13 KiB) Viewed 5473 times

齊白石借山圖(十九) 鏡心 紙本設色30×48cm 1910年 北京畫院藏

誰都知道,齊白石一生努力學習的是文人文化。“廿七年華始有師”後的齊白石,亦步亦趨地不放棄向詩人、文人、畫師們學習。這些人中,不乏傳統的“士”,如王闿運、樊樊山、夏午詒、陳師曾等。對於這些懷抱“文化先覺”[4]之思的士夫、文人,齊白石很崇拜,學習交流中受到了許多潛移默化的影響。此齊白石由“田園”而“廟堂”之一端。其生平履跡如此,其文化心路也大抵如此。但齊白石既不躋身仕途,其所與廟堂之關聯,就變成另一種性質,成為當時國家最高畫院之一員並被尊為名譽院長了。我們不能不看到齊白石的入世與超脫的兩重性格。入世而不慕容華、不事幹謁,超脫而不退隱山林、不學仙學佛,而是遊戲人間、生活在現實之中、享受自給自足的硯田生活。憤世嫉俗卻不逃避,沉湎生活卻不庸俗,這即是真實的齊白石。他一生都保持著一種樂觀健康的平和心態,安貧樂道,真真實實、樸樸素素、勤勤懇懇地度過了漫長的一生。

我們可以肯定地說,齊白石將農民、平民心態與文人、士人情懷天衣無縫地集結於一身。

他生活得樸素、自然、樂天、知命。

他的藝術最突出的一個特徵即是簡練樸素、自然大氣。

齊白石的藝術是齊白石創造的。齊白石是19 世紀和20 世紀上半葉的中國文化塑造的。

中國社會在很長時間裏都是農耕社會,農業社會的經濟基礎是建築在自給自足上,生活簡單而安定。齊白石信奉的是自力更生、天道酬勤。其藝術的樸素、單純、簡練、潑辣、健康、鮮活乃至幽默素質都直接地反映了他的農民性與手藝性,不過,那是經過了文化——雅文化、文人文化過濾了的,我姑且稱之為樸素的雅化或雅的樸素化,也即不孤冷、不酸腐、不陳辭、不濫調、不野蠻、不粗獷、不造作、不小巧……

我嘗謂:中國文化是返本還元的文化。中華民族慎終追遠,是敬天崇祖的。重人倫、講宗法、強調血脈傳承,所以文化心理同樣尚古求厚、講究文脈延續。世上沒有一個民族的文化如中國文化這樣復古。複即返還,本是原來,元是太始。返還的文化,所以以樸素簡練為貴。

世論謂齊白石、黃賓虹藝術不過是明、清文人藝術的餘脈。我見大不以為然。齊與黃的藝術恰恰是從明、清而遠溯秦、漢以上。他們的藝術精神是超邁了明人的粗獷(浙派)與纖秀(吳派),又超邁了清人的煩瑣(宮廷)與委靡(四王、小四王)的。他們的藝術,齊有秦的雄健、漢的渾莽,黃有三代的高古蘊藉。而他們的藝術共同富有上古藝術如岩畫、如玉紋、如青銅的樸素洗練、凝重飽滿——從精神氣象上的神通!唐君毅在論述中國文化時說:“反本複始,乃使故者化為新,而新者通於故。”

四

齊白石曾對胡橐說:“作畫要畫得少,而表現繁,是不容易的。”[6]所謂筆簡意繁。簡是齊畫人人看得見的視覺,繁則是背後未必人人讀得出的畫意。齊白石長壽,半生蹉跎,閱歷豐富,心思細膩,性情真摯,文化積累厚重,對自然、生活觀察微妙,對人生、社會感悟深刻,合光同塵於京城藝壇,又自抱高潔與民族操守於亂世,讀其詩、品其畫、賞其印,常能給人豐富的感受與啟示。這些都是他繪畫背後的支撐,這些支撐沒有使他的畫更複雜、更繁縟、更錯亂,反而令他的畫更單純、更簡潔、更洗練,所謂用減法。這說明齊白石心性修為的高超。亦因此,他對學生告誡說:“學我者生,似我者死”[7]——從外在形跡上似我就等於自取滅亡。

可是,齊白石是不能複製的。

齊白石的繪畫也是不可摹仿的。

他繪畫的簡樸純淨是他的藝術經過千錘百煉後的一種審美境界。此境界可以說是中國品質、中國標準、中國精神。

簡樸從繁密豐富中提煉而來。紛紜的是萬物世象,簡樸的是藝術。因為簡樸,他的繪畫讓我們返還到人生和人類的童年,我們因此而與齊白石與中國文化的精神同在。