王瓚緒和齊白石價值10個億的友誼為何說翻就翻

來源: 大收藏家

原標題:王瓚緒,他和齊白石價值10個億的友誼為何說翻就翻?

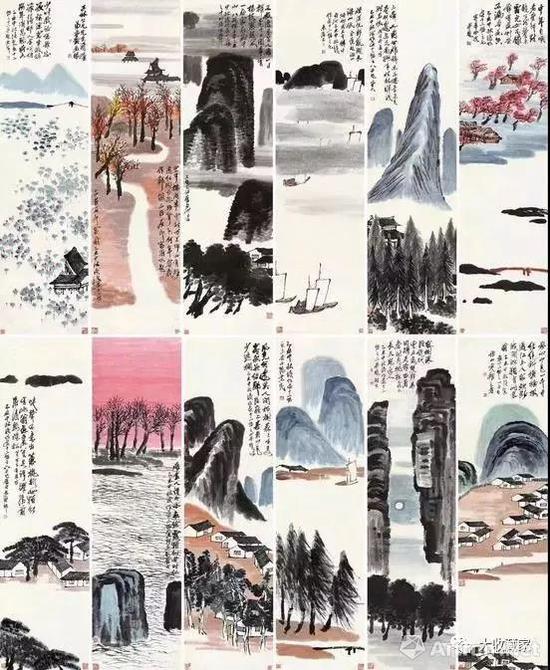

12月17日晚的北京保利十二周年秋季拍賣會上,齊白石的一套《山水十二條屏》以4.5億元起拍,9.315億元成交的價格被推上了風口浪尖,這意味著中國藝術品拍賣成交價最高紀錄誕生。

- 1.jpg (90.21 KiB) Viewed 5904 times

齊白石《山水十二條屏》

現藏重慶中國三峽博物館

此套條屏自署標題的共有七幅,即《清風萬裏》、《岱廟圖》、《借山吟館圖》、《綠天野屋》、《荷亭清暑》、《一白高天下》、《雨後雲山》;未署標題的有五幅,根據題跋、內容可命名為《斜陽水渚》、《飛鳥暮歸》、《月圓石壽》、《木葉泉聲》以及《夢遊渝城》。

三峽博物館所藏十二條屏與保利展出的十二條屏有什麼區別呢?工作人員說,保利拍賣的《山水十二條屏》繪於齊白石的風格轉型期,而三峽博物館館藏的這套《山水十二條屏》成於1932年,正是齊白石衰年變法後畫風和技法非常成熟的時期,這也是齊白石藝術價值的最高體現,成為了“傳說中的《山水十二條屏》”。齊白石的山水畫存世數量並不如花鳥畫,而實際上他的山水畫在他全部的創作中佔據著重要的分量,是理解齊白石一生藝術歷程、創作與思想不可或缺的部分。像三峽博物館所藏的齊白石《四季山水屏》如此精心細作的大尺幅十二條屏,在齊白石傳世山水中至為罕見,被譽為齊白石山水中的最佳者。

- 2.jpg (26.59 KiB) Viewed 5904 times

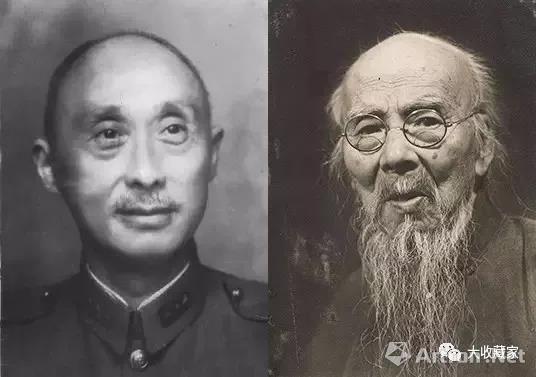

王瓚緒和齊白石

在畫屏中,齊白石對他和王瓚緒的關係做了說明。《夢遊渝城》上,齊白石留下了這樣一首詩:“毋忘尺素倦紅鱗,一諾應酬知己恩。昨夜夢中偏識道,布衣長揖見將軍。夢遊渝城詩,將軍謂治園君。治園將軍一笑,白石草衣齊璜”。詩中的“治園將軍”就是王纘緒。

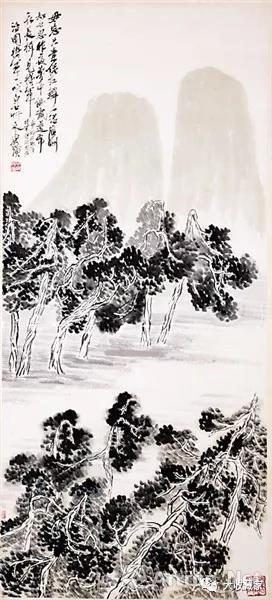

- 3.jpg (43.11 KiB) Viewed 5904 times

《夢遊渝城》 王瓚緒舊藏

齊白石在四川的經歷,是他藝術生涯中不可缺少的一段。他和王瓚緒之間的交情,也是段不能不說的故事。

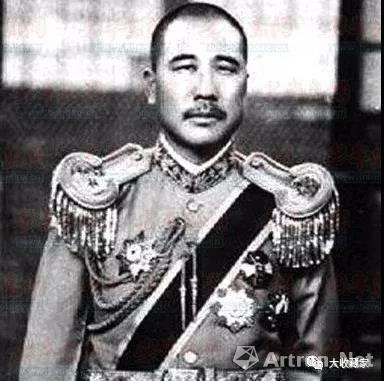

四川軍閥,軍政皆強

- 4.jpg (31.25 KiB) Viewed 5904 times

王纘緒(1885~1960年)

王纘緒,字治易,號庢園居士。1885年農曆五月初九生於四川省西充縣觀音鄉大磉磴村。幼年曾受業於舉人,考取秀才。王纘緒是職業軍人,又數次從政。他一生熱心教育,喜好書法、詩詞和收藏。

1908年,王纘緒考入四川弁目學堂。畢業後任新軍第十七鎮第三十三混成協隊官,參加辛亥革命。1912年任營長。1916年任川軍劉湘部團長。後來調任劉湘第二軍第9師楊森屬下。他總覺得槍桿子太少,難成大器,拼命擴大武裝,不料欲速則不達,1921年被革去團長專任永寧道道尹。

王纘緒從一些軍閥、政客一起瓜分川漢鐵路的借款分髒中得到銀幣10萬元,便丟下道尹,攜款到漢口賄賂湖北督軍蕭耀南的門衙。買得漢陽步槍2,400枝,重機槍6挺和一批子彈,運到夔府(今奉節縣)。他派員四出,廣招兵馬。川鄂邊界農民踴躍入夥,很快彙集近3000人,建立了2個團1個營,這就是他自稱的“夔府成軍”。

1920年川滇大戰爆發,劉湘為鼓勵楊森脫離滇軍,將所部王纘緒團劃歸楊森。楊任川軍第九師師長,王纘緒為該師十八旅旅長,兼任川南道尹。這是王第一次從政,他“興農田、水利、築路、改良監獄、獎勵留學”;聘請盧作孚為川南道尹公署第三科(教育)科長,創辦通俗教育會,推行新文化運動;對川南師範學校進行改革,聘惲代英到校任教,並親自印發惲代英編著《政治學概論》等書籍。

- 5.jpg (47.4 KiB) Viewed 5904 times

- 6.jpg (15.27 KiB) Viewed 5904 times

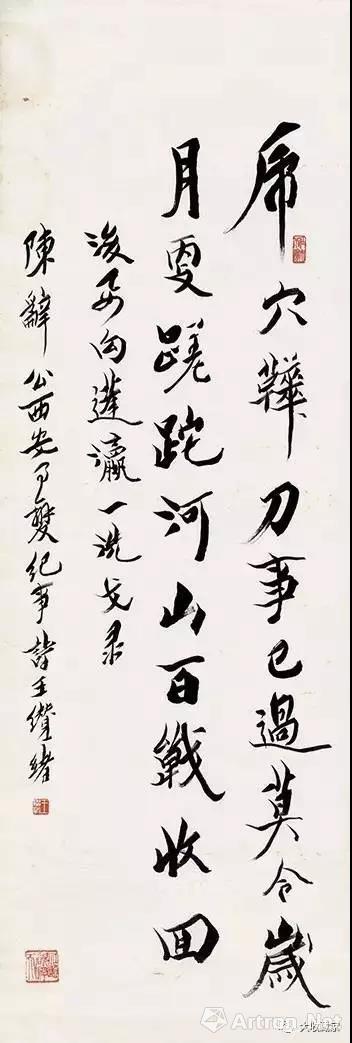

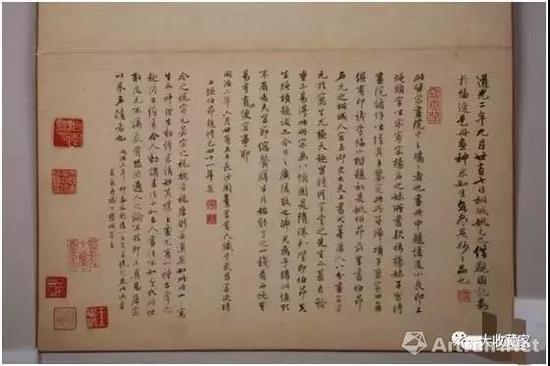

王纘緒 行書《西安事變紀事詩》

1938年,8月1日,行政院召開第374次會,任命王纘緒任四川省政府主席,1950年後,他歷任川西文物委員會副主任、四川省人民政府參事室參事、四川省文史館館員等職。

除了軍事、政治外,王瓚緒在教育方面也很有遠見卓識。1933年2月,王纘緒創辦的重慶巴蜀學校正式開學。他自任董事長,實施一系列具有遠見卓識的現代辦學主張。在極其貧窮而又戰火頻仍的環境中自主辦學,註定是要遭受無數磨難。據史料記載:“巴蜀學校自開辦18年以來,學校所有經費完全由校董事長王纘緒一人承擔,除去支付現金之外,他將新建的臨街鋪面37套房屋長期出租以供養學校正常開支。”

交好齊白石,然而友誼的小船說翻就翻

王纘緒個人最大愛好即書法、詩詞和收藏。早年曾加入上海海上亭雲書畫社,有部分詩詞、題字傳世(資中永慶寺牌匾“令我見佛”、資中銀山鎮題“古銀山縣”、重慶巴蜀學校“誘誨堂”、“棫園”等)。他與文化名人交往甚密,除齊白石外,還有梁漱溟、黃賓虹、黃炎培等。王說話幽默風趣,外號“笑和尚”。他“私德尚好,煙酒賭均不來,自奉亦簡”。在征戰南北之閒暇時他收藏有唐人《妙法蓮花經》卷、宋拓《韓琦墓誌》、宋人院畫冊頁、元人《仙山樓閣圖》扇面、冒辟疆《草書詩文》軸、徐渭《草書詩文》軸、王鐸《草書詩文》軸、傅山《草書詩文》軸、藍瑛《疏林遠岫圖》軸、李複堂《秋葵圖》軸、羅聘《研山圖》卷等等歷代名家畫作。

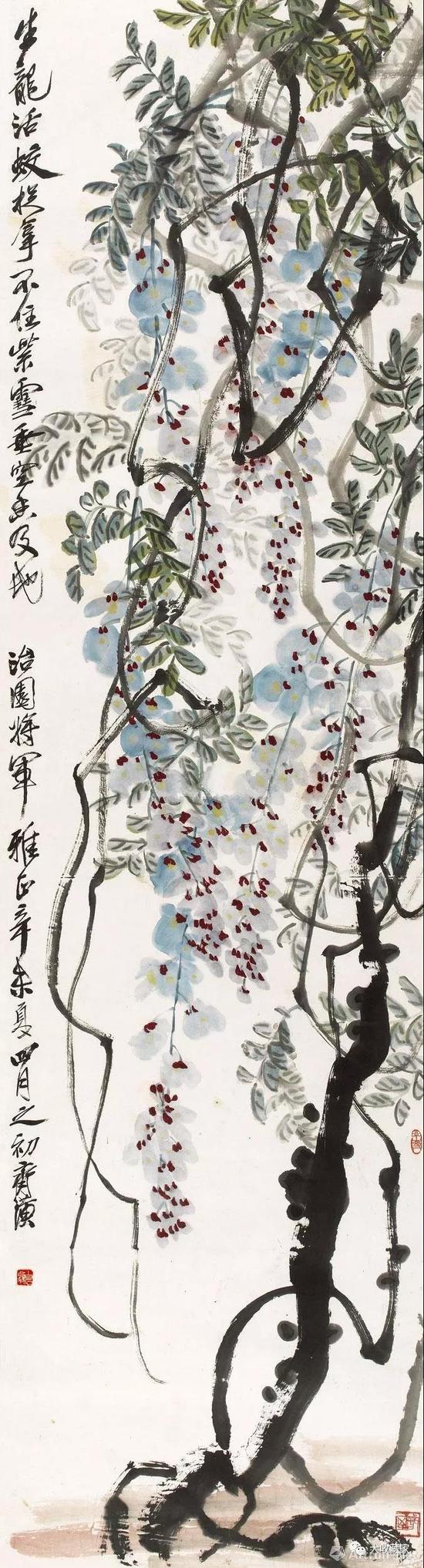

王纘緒將軍與齊白石先生的交往始於1931年,最初是王將軍托在京友人向齊白石求印求畫,彼此通信成萬裏神交。寫於1931年夏的《紫雪垂空》,是目前所見王纘緒將軍收藏齊白石先生最早的作品。

- 7.jpg (229 KiB) Viewed 5904 times

齊白石《紫雪垂空圖》 王瓚緒舊藏

後來齊白石在《白石老人自述》一書中也曾提到“四川有個姓王的軍人,托他住在北平的同鄉,常來請我刻印,因此同他通過幾回信,成了千裏神交。春初,寄來快信,說:蜀中風景秀麗,物產豐富,不可不去玩玩。接著又來電報,歡迎我去。”

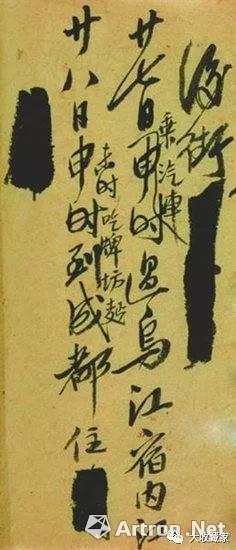

其時,王纘緒任國民革命軍二十一軍第二師師長兼四川鹽運使,駐守重慶。《夢遊渝城》詩收錄入《白石詩草》,序曰:“王君治園與餘不相識,以書招遊重慶,餘諾之。忽因時變,未往。逐為萬裏神交。強自食言前約,故夢裏獨見荊州。”

之後二人書信往來不絕,王纘緒還贈送侍女一名以為白石老人“磨墨理紙”。於是,1932年7月,齊白石便贈送《山水十二條屏》以報王纘緒。在1932年8月13日齊白石致姚石倩的信中稱:“……昨由北平寄上四尺整紙中堂幅十又二幅(七月十九日寄行),此聊報王將軍一賜千金,磨墨小婢二事。”1933年齊白石三子齊良琨到四川,為王纘緒帶來手拓印譜四冊。直到1936年齊白石終於成行。

- 8.jpg (42.33 KiB) Viewed 5904 times

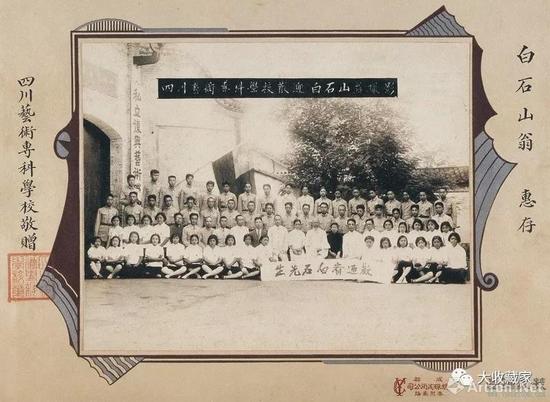

1936年齊白石、王纘緒等在四川藝術專科合影

1936年,齊白石入蜀,是為了他一生中最重要的女子,繼室胡寶珠女士。寶珠在1919年嫁入齊家為側室(1941年扶正),為齊白石生育四子四女,更對他的藝術生活深具影響。寶珠是四川人,齊白石在蜀地時,多數時間都借居在時任川省主席的王纘緒的成都公館“治園” 中,而齊之入蜀與愛妻思鄉則不無關係。

齊白石在1940年以前,為王纘緒繪製了多件精品佳作,而王用於書畫收藏及重要的個人印鑒均出自齊手,但不知何事使二人突然交惡,不再往來。齊白石甚至在1941年《蜀遊雜記》中提到:“辛巳冬十月十又八日因憶在成都時有一門客,日久忘其姓名,翻閱此日記,始愧,虛走四川一回,無詩無畫,恐後人見之笑倒也,故記數字。後人知翁者,翁必有不樂之事,興趣毫無以至此。“明擺著刻意抹去與王纘緒有關的任何資訊,二人“友誼的小船”說翻就翻了!

1946年9月9日,中秋前一日,白石老人又翻閱了一次《蜀遊雜記》,面對十年前的往事,齊白石揮筆寫道:“丙戌秋,明日中秋,偶撿舊書,見此本子,也伴我曆遊四川,仍作記事用。老年人善忘,有一小事,必須記之。八十六歲。”

到底是何“小事”讓白石老人十年後依然無法忘懷?

漸行漸遠,到底為何?

關於二者關係,因為王纘緒的軍閥身份和齊白石平民畫家之間,人們極易想像出“巧取豪奪”或“附庸風雅”等辭彙,於是衍生出一些民間說法。有四川省文物專家對此有研究論證,他們認為:

第一,王纘緒看重齊白石藝術成就,獨眼識慧(包括對待陳子莊),不惜重金且連續數年不間斷購買其畫、印。齊白石為王纘緒作畫乃求購而非贈送;齊白石對王亦心存感激。

- 9.jpg (19.31 KiB) Viewed 5904 times

齊白石印章 (三方)

印文:△家在圭峰故里

△行年半百

△半山後人

1931年刻 1936年刻

1931年齊白石先生曾為王先生刻“家在圭峰故里”印,有邊款:“治園將軍萬裏索刻於餘,知己之恩,以老眼之技,不足為報。將軍必曰:‘齊璜何客氣也?’餘曰:‘世人皆罵,君獨稱之;世人欲殺,君能憐之,一技豈能酬答耶?’辛未夏,齊璜並記於舊京。”這段話最能夠證明齊白石與王建立的是買賣關係,而且是在其低谷時期開始購買。

齊白石潤格從來明碼實價。1920年寫的告白:“賣畫不論交情,君子有恥,請照潤格出錢。”“白求及短減潤金,賒欠、退還、交換,諸君從此諒之,不必見面,恐觸惡急。餘不求人介紹,有必欲介紹者,勿望酬謝……無論何人,潤金先收。”把如此嚴苛的字句寫入潤格,在歷來潤格文字中是少見的。

1931年齊白石自寫(齊白石賣畫及篆刻規格),明示:“畫刻日不暇給,病倦交加,故將潤格增加。”“花卉:條幅2尺10元,三尺15元,四尺20元(以上一尺寬),五尺30元,六尺45元,八尺72元(以上整紙對開)。中堂幅加倍,橫幅不畫。冊頁:八尺內每頁6元,1尺內八元。扇面:寬二尺者10元,一尺五寸內八元……凡畫不題跋,題上款加10元。刻印:每字4元,名印與號印一白一朱,餘印不刻。朱文字以三分、四分大為度,字小不刻……石側刻題跋及年月,每十字加4元,刻上款加10元。”

- 10.jpg (29.45 KiB) Viewed 5904 times

《墨筆蝦蟹圖軸》

圖中繪池塘一角,茨菰數叢,有魚(2條)、蝦(5只)、蟹(4只)遊戲其中。

畫面右上側題行書款一行:“甫澄先生主席屬。齊璜畫於治園精室。”

款尾鈐朱文方印“白石”。

1931年,齊白石的藝術進入盛期,作品水準有了質的飛躍,提高潤格理所當然。但提了畫價,並不比相應的北京畫家高。同是1931年的潤格,蕭謙中屏堂每方尺12元(比白石高一倍),扇面每件14元,(高出白石4元)。周養庵三尺以內條幅16元,四尺以內20元(略高出白石),扇面、冊頁每件6元(與白石相同或略低)。蕭、周年齡比白石小,在當時名聲略相近。當時齊白石的畫幾乎緊張,他把收入看得很重,對錢畫交易的規矩把得很嚴,但在畫價上卻持低姿態。於是才有齊白石先生“世人皆罵,君獨稱之;世人欲殺,君能憐之”的感慨。

第二,因王纘緒未兌現予齊白石3000元承諾而產生間隙。

成都民間流行的說法,齊白石與王纘緒因為金錢發生了衝突。白石老人認為:“半年光陰,曾許贈之3000元,不與,可謂不成君子矣。”1936年9月21日齊白石致弟子姚石倩書信說:“予已與中英弟有約每月來函一次。無論老年人答與不答,只要知弟子平安。成都治亂,已免懸懸。此次予之出成都,大有容人之失信食言,倘執吾弟代王纘緒許贈三千之函說話,纘緒騙人三千元,吾弟從中難矣,吾愛吾弟,故一擲千金,足見君子與小人也。方鶴老、曾默躬如相見,代稱名問安。”

姚石倩是王纘緒的幕僚,不具有經濟上的決定權,不可能代王纘緒許贈三千元。而王纘緒也不缺這三千元。為什麼王纘緒決定贈送齊白石三千元?贈送金額確定的標準是什麼?由誰確定?以何種方式支付?沒有任何史料可以佐證。相反,王纘緒對知識份子、對文化人的尊重,卻有不少記載。

第三,因拒絕鑒賞而產生矛盾。而實際上王纘緒收藏的書畫,齊白石未出具任何書面鑒定結論。

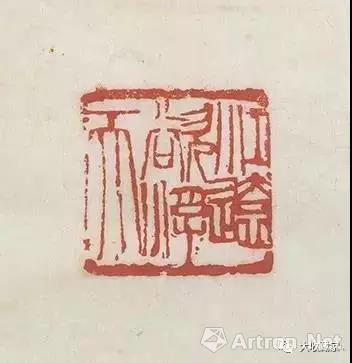

- 11.jpg (38.23 KiB) Viewed 5904 times

齊白石“白石見”印

壽山石 3.6cm×2.6cm

四川博物院典藏部林玉女士和重慶中國三峽博物館保管部江潔女士查詢藏品資料後告知,王纘緒藏品中沒有發現齊白石題跋。但王纘緒在其收藏的古書畫上廣泛使用了齊白石刻制的收藏印,如四川博物院藏《項聖謨山水人物圖冊》就鈐有齊白石為王纘緒制印多方,如“治園眼福”、“治園所藏”、“治園心賞”、“王纘緒印”、“王治易”等印。重慶中國三峽博物館藏《趙之謙花卉圖扇面》上鈐有“治園心賞”。在戴山青編《齊白石篆刻作品選》收錄有多方齊白石為王纘緒製作的收藏印,如“治園暫有”、“治園考藏”、“治園鑒藏”、“治園藏書”等。這些印章都是1931年至1936年,齊白石應王纘緒之邀刻制的一部分。

第四,王纘緒從未表示對齊白石不滿(交惡系雙方),相反於1949年2月王親口向記者說“齊白石先生的畫是我平生所最珍愛”。但是,1936年齊白石返京到1946年《遊蜀雜記》出現劃掉字跡,可以說明二人關係開始疏遠,而王對齊疏於問候的確有可能發生,因為1937年至1946年處於抗戰時期,從軍長、集團軍總司令、四川省主席等要職任上,佔據其全部時間和精力。

多方因素,加之白石老人生性多疑

- 12.jpg (57.3 KiB) Viewed 5904 times

1954年4月,“齊白石繪畫展覽會”

對書畫作品真偽的不同認識不是造成齊白石、王纘緒關係破裂的主要矛盾,而是書畫鑒定活動為他人提供了一個可以利用的機會。破裂的真正原因,或許可以從1936年成都的文化生態和藝術家齊白石的個性來考慮。

1936年雖然已是中華民國二十五年,但四川的混戰並沒有結束,蔣介石與劉湘、劉湘與劉文輝……各種政治勢力都在做最大的努力。與政治鬥爭相配合的文化藝術也是風起雲湧,變化無常。一方面是幾千年封建專制被推翻,迎來思想上的大解放。華西協和大學和四川藝術專科學校的創辦,使得西方現代的文化藝術觀念逐漸為人知曉,先後湧現出巴金、郭沫若、李劼人、張大千等一批川籍藝術家。另一方面,從古老的封建農耕社會向近代民主的工商社會過渡需要一個過程,加之成都“五老七賢”對傳統文化的提倡,儒家經典著作仍是城市富裕人家的必修功課,以四王為代表的正統繪畫在成都仍然很有市場。在一些出身高貴、以正統自居的人看來,新派畫家齊白石就是野狐禪,與傳統禮教格格不入,這種看法不僅在四川有,在北平、上海也有。而齊白石的到來必然會打破四川書畫界、收藏界原有的平衡,影響一些人的既得利益。個別人借機挑撥,製造事端,也在情理之中。

- 13.jpg (73.21 KiB) Viewed 5904 times

1936年,齊白石為王瓚緒作 《 鍾馗搔背圖》

題詩曰:“這裏也不是,那裏也不是,縱有麻姑爪,焉知著何處?各自有皮膚,哪能入我腸肚!”

齊白石經歷了晚清、民國、中華人民共和國,雖然他的思想、情感和行為隨著時代的推移不斷發展變化,但他鄉村生活形成的諸多習性並未隨著藝術上的成功而改變,他勇敢又膽小、熱情又多疑,一生勤勞多產但又非常節儉,甚至被人誤認吝嗇。他渴望精英認同但又討厭無謂應酬,常常閉門作畫,被北京畫壇稱為“西城三怪”。

到成都後的齊白石並未融入休閒之都的歡愉之中,依然保持屬於自己的生活方式,閉門作畫,基本上不參加應酬。一些仰慕者登門拜訪,因無人介紹,常吃閉門羹,這些都讓一些當地人十分不適應。

- 14.jpg (35.62 KiB) Viewed 5904 times

1936年,齊白石為王瓚緒作 《紅梅圖》

另一方面就是齊白石非常自信、敏感、多疑,由於不常出門,很容易輕信別人的傳言,如果有人挑撥,難免發生誤會。此類事件不止發生過一次,齊白石的好友王森然就曾被誤會過。對於多疑這一缺點,白石老人是有清醒認識,在成都時特意刻“吾狐也”印提醒自己,邊款特有意思:“吾生性多疑,是吾所短,刊此自嘲。丙子五月時客成都之治園。”對於王纘緒,他還是非常熱情,先後給王纘緒繪製了《鍾馗搔背圖》、《紅梅圖》等,這些作品都繪製精美,尺幅巨大,是齊白石的書畫精品,可見他對朋友的真誠。但如果發生誤會,他心裏又是非常不悅,只是由於邀請者是軍閥,加之又住在成都治園(王纘緒公館),只能回到北平後在日記上發洩自己的憤怒,塗抹掉關於這個人的一切記憶。

- 15.jpg (27.53 KiB) Viewed 5904 times

齊白石《蜀遊雜記》5月28日

在齊白石《蜀遊雜記》上我們可以看到多處塗抹痕跡,根據當時的新聞報導、存世作品,我們可以確定其中一部分涉及王纘緒,比如5月28日《蜀遊雜記》。齊白石有意把他抵達成都後的住處用墨筆塗掉,但在成都《新新新聞》上卻有二則新聞提及齊白石在成都的住處,從報導中我們知道5月28日齊白石到成都後下榻王纘緒軍長私邸。

- 16.jpg (40.43 KiB) Viewed 5904 times

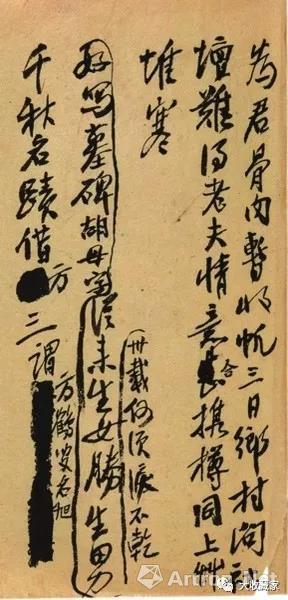

齊白石《蜀遊雜記》第3頁

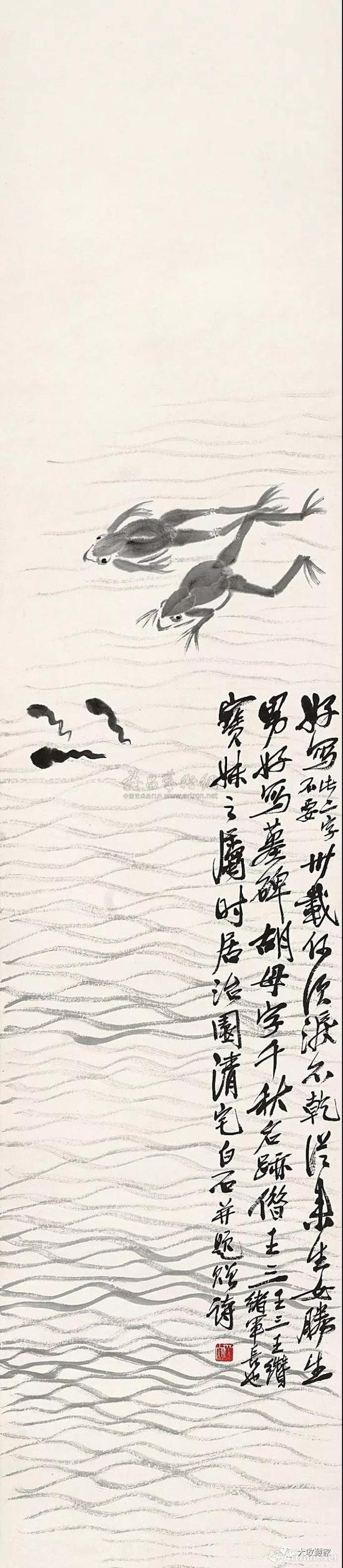

又如《蜀遊雜記》有詩:“從來生女勝生男,卅載何須淚不幹。好寫墓碑胡母字,千秋名跡借方三。謂方鶴叟,名旭。”末句“千秋名跡借方三”的“借”字下方有墨筆塗改痕跡,“方”字是後補。同時其下注釋“謂”字後也被塗抹掉,改寫為“方鶴叟,名旭”。此詩眾說紛紜,但齊良遲藏《蛙聲十裏圖》則保存了詩作原來面貌。該作品創作於1936年,是齊白石為妻子胡寶珠繪,畫面右側題有行書款三行,曰:“卅載何須淚不幹,從來生女勝生男。好寫墓碑胡母字,千秋名跡借王三。王三,王纘緒軍長也。寶妹之屬,時居治園清宅。白石並題贈詩。”原來齊白石將“王三”改成“方三”,將“王纘緒軍長也”改為“方鶴叟,名旭”。王三是王纘緒的簡稱,齊白石曾與王纘緒結拜兄弟,按照年齡排序,王纘緒排行第三,在《《岱廟圖》(四川博物院藏)中白石就稱其為“治園三弟”。1936年王纘緒任第四十四軍軍長兼四川第六路剿匪總指揮,故白石詩自注稱其為“王纘緒軍長”。

從塗抹的那一刻,曾經的摯友變成了路人。

- 17.jpg (191.76 KiB) Viewed 5904 times

《蛙聲十裏圖》 齊良遲舊藏

白石作品散出,變相在西南推廣

但是,世間都知道王纘緒是齊白石畫作大藏家,為什麼現存重慶三峽博物館僅《十二山水條屏》一件藏品?

報載:“1949年2月8日,王纘緒在家宴請摯友,宴客的地方是在他家後院洋樓下,客堂裏掛上齊白石的山水屏條四張,又花鳥四張,當中壁上大幅紫藤一張。大廳裏面兩邊白壁上分左右共掛上大幅山水十張,也是齊白石畫的。來客疑心王將軍是在待客之際開齊白石畫展呢!大家在主人殷勤款待下,慢慢地吃著喝著。席間無所不談,到杯盞狼藉之後,好像大家都有話要說,主人也希望客人多坐一會兒,於是又你一句我一句,對於當前的時局都非常苦悶,因而更打開了王將軍的話匣子。他把他在抗戰勝利後向中央當局關於內政、外交、軍事、經濟諸大端建議是如何的,他失望得很,因為他所建議的,當局只是點頭稱好,而從未實行一件。鬧到今天這個樣子,他除了感概外,更加悲憤。

當談到他收藏畫甚多時,他乾脆得很,他說這件事很不容易,他在二十四年(1935年)以前,他還隨時買假古董。最後他對大家說:齊白石先生的畫是我平生所最珍愛的,在座諸公,如果你們也高興他的畫,除了這十大山水留著,作我的紀念外,其餘外面的,你們可以每人取走一張。大家都充滿驚喜的心情,一轉眼間,王將軍早已將取畫的木叉拿在手中,問大家愛那張取那張,並聲明確系誠意並非玩笑。於是劉自新(成都“四川同昌行”創始人,曾捐獻抗戰和慈善)心厚得很,要了齊白石四張山水畫,有的要了一張,而心厚的要兩張,外面室裏的畫光了,他說還有,又引大家到別一間室裏大取特取,於是大家都得了這現困北平八十九歲的老頭子的名貴畫了”。

時隔70年後,那張大幅紫藤畫,成為2008年北京永樂國際拍賣公司的拍品。

- 18.jpg (57.46 KiB) Viewed 5904 times

《觀音大士像》王瓚緒舊藏

再有2005年北京榮寶春季拍賣會上,估價180萬至280萬的齊白石《觀音大士像》,是其最精的一件佛釋畫作。該畫作於1935年,是齊白石為王纘緒五十大壽所作,有“纘緒長壽”一印。

關於王纘緒與齊白石的交往,可以確定的是王纘緒是把齊白石的繪畫、篆刻藝術引入四川的重要人物,促進了齊白石藝術在西南地區的流傳推廣,歷史意義非同小可。

一代儒將,甘心捐盡藏品

1949年蔣介石離開成都飛臺時,曾派蔣經國、俞濟時到王纘緒家中,囑其同飛臺灣。王纘緒並沒有聽從蔣的安排,堅持不去。當時王纘緒的長女王澤瑜在香港,知其父極其珍愛自己的收藏,電告“速攜物去港”,他同樣沒有採納。他說:“不要把我說得那麼孬,這些文物我無論如何都不會帶出國,最後落入洋人手中。”

1951年6月,王纘緒先生在成都把他畢生收藏悉數捐贈給川西人民博物館(四川博物院前身);同年,西南博物院(重慶三峽博物院前身)成立,一部分捐贈藏品(主要字畫、碑帖、拓片、圖冊等)由成都運至重慶,交西南博物院收藏,其餘留成都川西人民博物館。

- 19.jpg (30.84 KiB) Viewed 5904 times

- 20.jpg (29.62 KiB) Viewed 5904 times

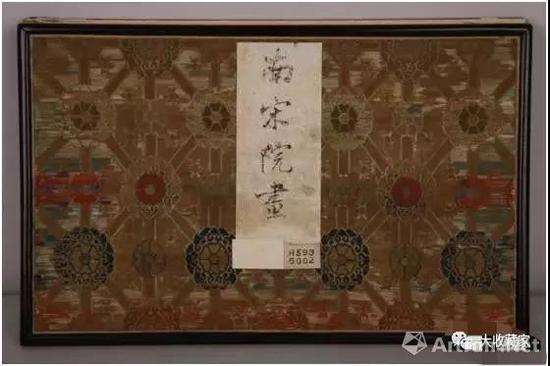

《南宋院畫小品冊》 王瓚緒舊藏

現藏重慶中國三峽博物館

據統計,現存四川博物院王纘緒先生捐贈的私人印章100枚,主要為齊白石、曾默躬、姚石倩等刻制。現存重慶三峽博物館王纘緒先生捐贈的歷代珍貴書畫達395件(套)。其中,被鑒定為國家一級文物44件,二級文物96件,另有古籍圖書360餘種,拓片、印譜等230餘種。齊白石的“山水十二條屏”即為捐贈藏品之一。

1957年6月,反右派運動開始。王的故舊、好友多人被劃為右派,如臺盟中央主席謝雪紅,起義將領龍雲,民盟中央章乃器、羅隆基,民主人士鮮英,就連曾動員王起義的中共黨員、四川省參事室主任高興亞也被打成右派。這些現實在王的思想上引起極大震動,最終他作出選擇——離境出走。11月15日晚9時,王在深圳邊境被捕,隨身攜帶有他親筆書寫的30本(約52萬字)日記,以及51份刊登反右派運動報紙。此後,王被拘押在成都文廟後街省公安廳內,未對他作任何判決,直至1960年11月在四川省醫院病逝。

“民國兒女多奇志,精彩勝過看電視”,話雖調侃,但細想一下,卻也不算言過其實。民國名人們自然也是各個性格鮮活、命運跌宕,留待我們唏噓感懷。

參考資料:

李晟,《9.315億!齊白石<山水十二條屏> 拍出中國藝術品最高價 在三峽博物館還有一套 》,2017年

張玉丹、劉振宇,《齊白石與軍閥王纘緒交惡內幕:從摯友到路人》,2014年

董良彥,《王纘緒與齊白石:友誼之船說翻就翻》,2016年

王鳳爾,《王纘緒先生之收藏》,