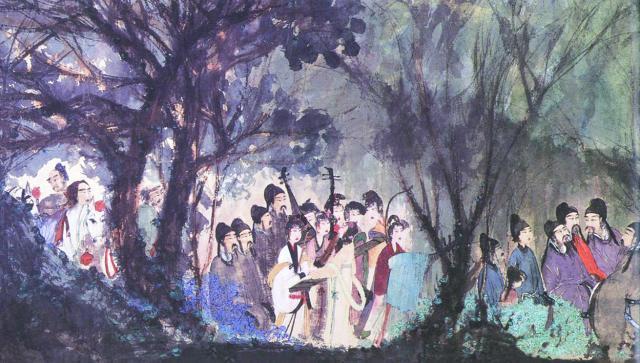

- 傅抱石的名作《麗人行》,被徐悲鴻形容為「聲色靈慾的大交響」。

- 10aa9p07.jpg (57.49 KiB) Viewed 10191 times

- 那些年,很快樂。圖中傅益璇與父母在漢口路散步,物移星換,一晃半世紀。傅益璇提供圖片

- 10aa9p03a.jpg (79.02 KiB) Viewed 10191 times

- 出身富裕的羅時慧,愛上窮畫家傅抱石,相知相識半世紀。

- 10aa9p02a.jpg (54.79 KiB) Viewed 10191 times

- 1962年傅抱石夫婦(前排右二及左一)與兒女在南京傅厚崗寓所合影。後排左一為傅益璇,後排左二為傅小石。

- 10aa9p01a.jpg (61.25 KiB) Viewed 10191 times

- 寫下埋藏心底達半世紀的回憶,傅益璇直言,為了「還原當年感覺」

- 10aa9p041.jpg (165.29 KiB) Viewed 10191 times

- 2010年傅抱石的《琵琶行》,以逾七千萬港元成交,刷新紀錄。

- 10aa9p300a.jpg (130.88 KiB) Viewed 10191 times

傅抱石女兒寫下文革回憶

傅益璇:不為傳世 只為釋懷

由香港移居加拿大,到近古稀之年,重回心中的故鄉南京定居。

著名畫家傅益璇說,今天的古都,車水馬龍,早非兒時印象。

反倒舊時回憶,越見澄明:與父親手把手畫畫,文革的苦澀,總在心頭。

「人的一生,經歷好多痛苦,有的隨時日淡忘,有的卻不可以。」

十年浩劫,東藏西躲,只為留住愛父的珍貴墨寶;難忘溫厚的大哥,坐冤獄終得平反,卻中風癱瘓黯然離世。還有紅衞兵腳下周恩來送贈的古董宣紙;磨難中兄妹乾下父親遺下的一口花雕酒。

半世紀的情與恨,這個國畫大師傅抱石最珍愛的女兒,花了三年,寫下《傅家紀事》,她說只為「還原當年感覺。」無愧於曾經存在的一段人生歷史。

傅益璇嗓門大,說話連珠炮發,輾轉在香港及加拿大生活多年,廣東話仍有濃重的口音,「有些字,我用粵語永遠講不了,不過肯定講得好過我的菲律賓英語!」她大笑。不介意自嘲、會在記者面前教女,這個見到路上有人插隊,會叉腰破口大罵的當代女畫家,大情大性,坐在畫室閣樓,說着半世紀前的舊事。她直言:埋藏心底的回憶需要整理,寫下,不為傳世,只為釋懷。

「惟有寫的過程,先有驗證的意義。回憶有好多層,有些事一世冇提,只因你深刻到不想記起。」91年,她替李怡創辦的《九十年代》,寫過數篇關於父親傅抱石的文章,擱下了,一晃二十年,「與朋友飯敍,說起爸爸,當晚又再執筆。」思緒如潮,越寫越多,索性結集。月前,她在南京,就為新書東奔西走。傅益璇筆下的《傅家紀事》,有貧亦樂的童年生活,更多的,是傅家在文革的種種經歷。

「當年,我們一家,是俗稱的黑五類。」父親傅抱石,是一代國畫大師,過世後翌年,文革爆發,曾任國民黨宣傳部長秘書的傅老,率先被江青點名批評。六兄弟姊妹之中,傅益璇排行第四,雙十年華的美術系大學生,遍歷家破與人亡。今日傅抱石的作品,屢破拍賣會紀錄,億元天價成交,但在當年,卻是紅衞兵眼中的毒瘤。

對大哥遭遇耿耿於懷

無日無之的抄家,相片和書信,被大肆破壞;值錢的墨寶和古董,更被搶奪一空。她在書中便這樣寫:「父親在日本寫給母親的幾百封親筆信,被紅衞兵掉進垃圾堆,更可惜的是父親珍愛的幾十枚田黃、雞血印章,和一些珍貴的舊物、印泥都這樣不見了。有一批珍貴的乾隆舊宣紙,是父親在人民大會堂畫《江山如此多嬌》時,周總理(周恩來)特別批給父親的,都被紅衞兵用來寫了打倒某某某的橫額而糟蹋了。至於父親收集了一輩子的古董字畫,更大部份不知去向。」

家被佔了改為指揮部,舉家被迫住在倉庫;甚至連父親的墳墓,也被夷為平地。「父親是個率真的人,在複雜詭異的政治面前,當然是笨拙而狼狽。」時任江蘇省中國書畫院院長的傅老,寫下文章〈偶然想起〉,給黨提意見,掀起軒然大波,被打為右派。不理政治,卻被無處不在的政治捲入漩渦,一家人,由天堂跌進地獄。

「那時,幾兄弟姊妹,將父親的畫分成幾包,用塑料布先包好,再用牛皮紙包在外面,趁天黑扔進院子的角落裏。」為保住父親的遺作,只有將畫不斷轉移,藏無可藏,索性將畫交給當時的軍管會代為保存,當時的心態是:至少不至落入無知的紅衞兵手中,大肆破壞。就這樣,軍管會派了輛大卡車來,將幾百張畫和剩下的古董、舊字畫,統統搬了上車。

「文革後期,當我們想取回這些畫時,就有代表政府部門的人,來勸說母親將畫留給政府,並曉以大義,說了很多令母親覺得光榮的話,於是父親的三百張精品,就換來了一紙獎狀和三萬元人民幣。至於其他珍貴文物字畫的去向,就再也沒有任何交代。」她說:「我記得交收儀式舉行那天,門口還掛上大紅熱氣球,斗大的紅色寫着:向傅家子女學習。」

那三萬元,單純善良的傅媽媽,甚至不好意思討價還價。記者忍不住問:「有想過那批字畫若留存至今,價值會是多少?」傅益璇聞言微微一笑,沒有作答。畢竟只是身外之物,倒是溫厚的大哥,在連場政治運動下的遭遇,令她難以釋懷。在她眼中,大哥傅小石深得父親遺傳,才華洋溢,追隨者眾。如果沒有文革,該會是怎麼樣的人生?

「文革剛開始,許多人感到徬徨不安,紛紛在私底下議論,於是就有人問大哥,誰知語出驚人,說文化大革命實際上就是『宮廷政變』。」後來發生的一切,驗證了這番話是對的,但在當時,卻令心直口快的傅小石,陷入萬劫不復,不單被打成右派,甚至因「反革命罪」判了15年。「大哥是一個很平和老實的人,為何要受到這樣的苦難?」她反問。

傅小石在監獄裏共寫了兩本書,都是關於音樂與色彩之間關係的論述,共有四萬多字,還畫了大量插圖。畫家黃永玉便曾說,這部著作,至少可以用五國文字出版。事隔多年,傅益璇感嘆:「這不是大哥一個人的悲劇,而是無數個『大哥』被糟蹋掉。」打倒四人幫之後,白髮蒼蒼的傅小石,終被平反,「煎熬了這幾十年,失去了人生美好的一切,竟然在一日之中,輕易地告訴他,原來這一切都是冤枉的。」不知是喜是悲,急火攻心,從樓梯摔了下來,醒來,已半身癱瘓。這便是大哥傅小石的人生。

移居他國又輾轉回鄉

在文革火紅的年代,兩個哥哥相繼入獄,姐姐又體弱多病,67年的夏天,家裏彈盡糧絕,她奉母之命,一個人到北京,找父親生前好友郭沫若求助,順道將父親去世前為他刻的最後一方圖章物歸原主。只是,萬沒想到,千辛萬苦來到郭府,人影幢幢,郭老也被軟禁在家,自身難保。事隔多年,這個父親生前至交,拿着圖章撫摸良久,半天說不出話來的表情,叫她終身難忘。

苦難無邊無際,那一個寒冬,那一壺父親生前捨不得飲的上好花雕,是苦中的一點甜,「那壺花雕酒,與字畫一同埋了在地下,是大哥冒險摸黑去掘。」那一夜,一家人都醉了,東倒西歪。「那是自文革以來,睡得最踏實的一個晚上。」她夢見父親,在一條小路上,遠遠地走在她的前面,不時停下,回頭看她,朦朧中,哭濕了枕頭,「我知道,是爸爸回來看我們了。」

文革結束,無數的人生,不再一樣。傅益璇輾轉由南京移居香港,在這個陌生的城市結婚生女,由廣播道搬到九肚山;又由三個人同行,變為兩母女相依為命。回歸前兩年,傅益璇走得更遠。「那是95年,我在港開個人畫展,加拿大領事來參觀,稱讚畫中的田野,似足他的家鄉,問我有無興趣去定居,那時,我以為只是客套說話,那知第二日,他竟然叫秘書致電我。」

婚姻觸礁,加上香港前途未明,僅僅懂得26個英文字母的她,把心一橫,帶着當時只有10歲的女兒,一走了之,以技術移民方式出走加國,重新開始。「人生路不熟,又唔識英文,我最記得,畫完畫,也是女兒帶着我去畫廊,用英文問人要唔要。」畢竟,再寧靜美好,都不是自己的故鄉。坐滿三年移民監,吃不慣牛扒麵包,輾轉居住了很多地方,今天,兜兜轉轉,她又回到成長地南京。

「這裏,有着和父母親一起生活的全部時光,是我心裏的故鄉。」南京的酷暑,揮汗如雨,玄武湖畔的傅厚崗六號,三層高的磚木樓,數不清一卷卷各朝各代的書法、對聯都堆在地上,那是回憶中的故居。難忘與父親手把手,在酷熱的畫室畫畫;還有的是母親親手做的拿手菜式。「下一本,我希望寫《廚房紀事》。」與母親一樣,煮得一手好菜的傅益璇微笑着說。