嶺南花鳥畫何必找人扛大旗

2016年01月04日08:11

- hnghhg.jpg (59.39 KiB) Viewed 5726 times

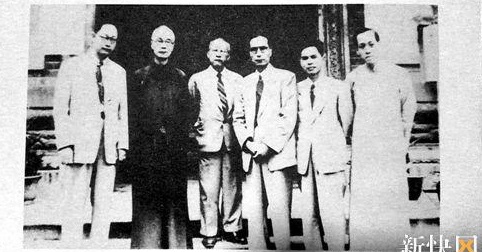

■1945年,“今社畫會”同人在廣州。從右至左:趙少昂、關山月、黎葛民、高劍父、陳樹人、楊善深

- hjhj.jpg (298.4 KiB) Viewed 5721 times

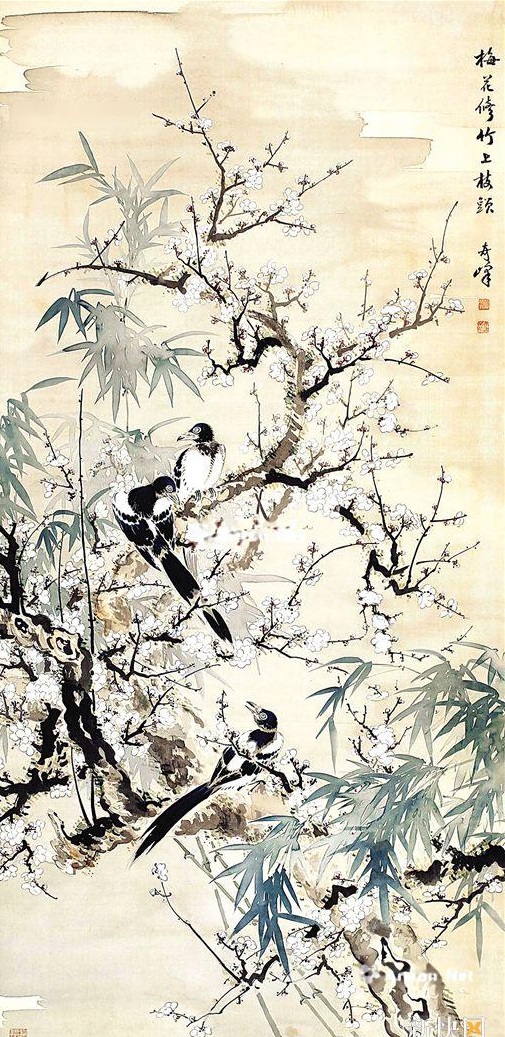

■高奇峰 梅花修竹上枝頭

中國美術館原副館長梁江參與論戰——

“嶺南花鳥畫何必找人扛大旗?”中國美術館原副館長梁江看到廣州畫院原院長張紹城日前發表的《嶺南花鳥畫誰來扛大旗》的署名文章後,主動電話本刊記者,對文章的個中觀點給予回應。在他看來,籲求革故鼎新、引領潮流的“扛大旗者”,這份情緒可以理解,但真要出現這樣一個人物,不管是從藝術發展的邏輯來看,還是從現實格局來看,都是不可取的,也是難以做到的,儘管始終有人懷著強烈的占山頭的欲望。

簡介

高劍父

(1879 —1951)

名侖,字劍父,後以字行。近現代國畫家、美術教育家、嶺南畫派創始人之一。

高奇峰

(1889-1933)

現代著名畫家。名嵡,字奇峰,以字行。留學日本,與兄高劍父、陳樹人畫脈相連,有“二高一陳”、“嶺南三傑”、“嶺南畫派”創始人之一等盛譽。

陳樹人

(1884-1948)

原名政,名韻,又名哲,別號“葭外漁子”,以字行。廣東番禺(今廣州)人,與高劍父、高奇峰合稱“二高一陳”或“嶺南三傑”,為嶺南畫派創始人之一。

梁江:

中國藝術研究院美術研究所原所長、中國美術館原副館長、中國美協理論委員會副主任。

“二高一陳”之後再無扛大旗的人

收藏週刊:您如何看張紹城先生這篇《嶺南花鳥畫 誰來扛大旗》的文章?

梁江:這篇文章傳播面很廣,我也是在網上看到的,首先給我一種耳目一新的感覺。現在美術批評已經變成服務性行業,紅包批評大行其道,掩蓋了荒蕪的文藝生 態,而真正的批評卻始終缺位。而我的朋友張紹城先生能在報紙上公開發表這樣一篇爭鳴性的文章,他講得很坦率很真誠、文風很質樸,實在是可貴之舉。他講了許 多大家都已感覺到的問題,個中觀點頗具代表性——且先不論正確與否。他說了別人不敢說的說,僅從這一點來說,我就很欣賞。說句實話,現在這樣的聲音不是太 多了,而是太少了。但拋去寫作的態度不論,只說內容的話,張院長的這篇文章無太多建設性、前瞻性的觀點。

收藏週刊:這從何說起?

梁江:“畫壇誰來扛大旗”的論調,其實是一種陳舊的過去思維。尤其是對地域美術而言,過去我們往往崇拜一個領頭羊,大家一起跟潮流、跟風,這在一定的歷史 時期特別明顯,但已不適合現在。就嶺南花鳥畫而言,我以為,在“二高一陳”(高劍父、高奇峰、陳樹人)之後,再也沒有真正扛大旗的人。嶺南花鳥畫從來不缺 代表人物,也從來不缺水準高的畫家,但一直缺開宗立派式的人物,也就是扛大旗的人。有些人有強烈的領袖欲望,也有身份、有地位,甚至有強大的市場號召力, 但不足以扛大旗。

收藏週刊:為什麼“二高一陳”可以扛大旗,而後來者中卻無人能及?

梁江:“二高一陳”所處的時代是一個深刻的社會轉型期,他們自己是有力量、有名望的人物,從社會變革過渡到藝術變革領域。身處藝術的劇烈變異之中,在文化 裂變之後,他們所提出的革新主張,很容易被時代所接受,很容易引領風潮,成為“扛大旗者”自然是順理成章的事情。

群龍無首是嶺南花鳥畫的基本生態

收藏週刊:新時期以來,社會與文藝也處在深刻的轉型期,為什麼您認為當代嶺南花鳥畫無“扛大旗者”?

梁江:新時期以來也的確是一個深刻的轉型期,但藝術本體無劇烈變革,最大的變化則是藝術品的商品化,藝術家的精神追求讓位於物質化訴求,藝術判斷的標準則 以市場為導向。在這樣的情形下,藝術上的“扛大旗者”就無從談起。就嶺南花鳥畫而言,“二高一陳”之後,基本處於群龍無首、多元並舉的局面,個別人有引人 矚目的成就,但並不代表他有足夠的能力與魅力來引領藝術風潮。群龍無首是嶺南花鳥畫的基本生態,沒有必要強力推出一個“扛大旗者”,這樣的想法也沒有太大 價值。

收藏週刊:當前嶺南花鳥畫果真沒有“扛大旗者”?

梁江:目前嶺南花鳥畫壇不缺有突出成就的藝術家,但無“扛大旗者”。尚濤的畫面注重平面構成,已經形成符號化的藝術語言,只是構圖有點單調,適合參加群 展,不適合辦個展;林豐俗的畫面鮮活隨意,給人輕鬆自由的享受;周彥生的繪畫注重境界與內涵,尤其是他的大畫,代表學院派的趣味,有精品化的訴求;梁如潔 關注嶺南風物,依然是學院派的路徑,造詣不可輕視;方楚雄的花鳥畫溫婉可人,雅俗共賞,不管是畫法還是品位都是嶺南的風致,在嶺南審美上有相當的代表性; 郭莽園的繪畫異軍突起,強調文人品性與金石味,已經越出了“嶺南”的範疇。他的畫在嶺南最能體現花鳥畫的文人味,尤其是那些小畫,頗有王肇民水彩的風範, 特別有內涵。除此之外,也有很多有個性、有影響力的畫家,但也只是有個性、有影響力而已,不必再提。

在我看來,畫家無非分為三類人:畫得好,追求品位;賣得好,以市場為目的;教得好,以化育英才為己任。而現在,致力於“賣得好”的畫家太多了。

始終有人懷著強烈的占山頭的欲望

收藏週刊:在張紹城先生看來:“方楚雄先生的花鳥畫就像一杯溫開水,不熱也不冷,喝下去、潑在身上都很舒服,但就是不能刺激人。”您認為他評價的對嗎?

梁江:我基本同意張先生的說法。方楚雄的花鳥畫在美術界有他獨特而重要的位置,在社會與市場上更有位置。他的繪畫清新靈動,尤其是筆下的小動物可愛可親, 是典型的嶺南畫派風格。他的畫不是黃鐘大呂,不是要給人帶來刺激與震撼,而是給人以精神的愉悅,這與張先生的“溫白開水”的比喻是一致的。但他的繪畫通 俗,社會上有一群人喜歡他的畫,這並無不妥,不能借此貶低他的藝術。方楚雄的藝術代表了大多數的人審美,滿足了相當一部分人的審美需要,符合了相當多人的 口味。我們可以希望方楚雄有更高的藝術追求與藝術品位的提升,但不能剝奪廣大藝術愛好者欣賞、喜愛藝術的權利。

收藏週刊:您如何看當前嶺南花鳥畫的藝術格局?早在上世紀80年代末,您曾以“生在甜土裡的藝術之根”來形容嶺南花鳥畫的豔麗甜膩性格,現在這種性格改變了嗎?

梁江:從整體來說,不但沒有改變,反而變得更差、更甜俗了,因為金錢已經改變了藝術的環境。現在,嶺南花鳥畫的發展遭遇了瓶頸期,和以往比並無大的突破,大才仍缺乏。現在,是多元並舉的藝術生態,這是正常的,但缺乏大樹,苛求長出一棵大樹,是勉為其難的。我們籲求革故鼎新、引領潮流的“扛大旗者”,這份情 緒可以理解,但真要出現這樣一個人物,不管是從藝術發展的邏輯來看,還是從現實格局來看,都是不可取的,也是難以做到的,儘管始終有人懷著強烈的占山頭的欲望。所以我說,嶺南花鳥畫何必找人扛大旗。