傅申:乾隆不做皇帝定是鑒定專家

2015年11月20日07:24

- 33.jpg (56.58 KiB) Viewed 6183 times

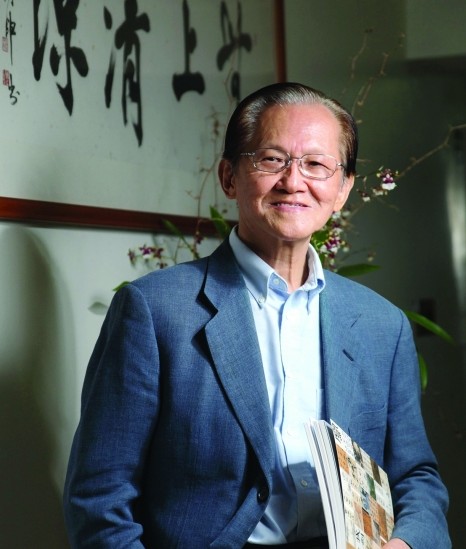

傅申,字君約。著名中國書畫史學者、鑒定家、書畫家。歷任臺北故宮博物院研究員、美國耶魯大學副教授、美國佛利爾暨沙可樂美術館中國美術部主任、臺灣大學藝術史研究所教授。現任臺北故宮博物院指導委員、臺灣大學藝術史研究所兼任教授、北京故宮博物院客座研究員。著有《鑒別研究》、《書史與書跡———傅申書法論文集》、《書法鑒定:兼懷素自敘帖臨床診斷》、《張大千的世界》、《歐美收藏法書名跡》六大冊等。

11月11日晚,北京大學“博雅藝術講壇”迎來一位特殊嘉賓:來自臺灣的著名藝術史學者、書畫鑒定家傅申先生。演講伊始,傅申便拿自己的姓氏開個小小的玩笑:“有人叫我傅(副)教授。我的一個親戚打算給孩子起名傅(富)豪。等我七老八十了,別人可以管叫我傅(富)翁,我的太太叫傅(富)婆。”

筆墨是中國畫鑒定的DNA

傅申當晚演講的題目是“對日本所藏數點宋畫之私見”,通過探案般的層層比對,對日本收藏界珍如拱璧的幾幅宋畫提出自己的鑒定看法。譬如現藏日本澄懷堂文庫的北宋李成《喬松平遠圖》,通過紫外燈照射,傅申發現隱藏於岩石間的“李成”簽名為後人添加。“把一間屋的燈都熄了,變成暗室,用紫外線燈往畫上一照,燈光下能顯示出墨色不同。時代越晚,墨色越黑,越有水分,立即就能跳出來。”

同時,從松樹、岩石、平遠、水口的畫法以及山石濃淡相間的皴法來看,《喬松平遠圖》的筆墨與臺北故宮博物院藏北宋郭熙《早春圖》極為相似,傅申斷定兩幅畫應出自同一作者。

由於考古領域採用的碳十四測量技術尚不能用於古畫,傅申表示,書畫鑒定首先要分清時代風格,而“筆墨”依然是“中國畫鑒定的DNA”。

越研究乾隆,越佩服他

傅申與故宮淵源頗深。1936年冬,傅申出生在全家逃難途中。他和奶奶一起長大,13歲被父母接到臺灣。大學就讀於臺灣師範學院藝術系,“渡海三家”之一黃君璧是他的業師。1960年代研究生剛畢業,傅申在葉公超的舉薦下進入臺北外雙溪故宮博物院,和江兆申同在書畫部工作。正是這時期,傅申為偶然來故宮看畫的著名美術史學者方聞所賞識,此後考入普林斯頓大學攻讀博士學位,踏上古代藝術史研究之路。

故宮還是傅申兩次婚姻的“媒人”。傅申與第一任太太結緣,正是在他和江兆申共同工作的不到4平米的書畫部辦公室。傅申的現任太太陸蓉之,最早也是從臺北故宮博物院院長蔣複璁口中聽說傅申的名字並心生仰慕。

近日,借傅申來北京大學演講之機,記者對這位元久負盛名的學者進行了專訪。

“《清明上河圖》實在豐富得不得了”

記者:今年是故宮博物院建院90周年,兩岸故宮都有一些特別的慶祝方式,比如北京故宮博物院9月舉辦了“《石渠寶笈》特展”和相關研討會,您是參與研討會的學者之一。能否講講對這次“《石渠寶笈》特展”的印象?

傅申:1925年在北京成立故宮博物院。博物院的成立,對中國的學者來說是很新鮮的事情。過去中國沒有什麼博物院。有了博物院以後就有公開展覽,而且早期有一個特別的“古物陳列所國畫研究館”,在展覽室可以讓學畫的人去臨摹。因為這樣一種制度,很多畫家臨摹了故宮的藏畫,後來變成大畫家。從前學畫是一代代師徒相傳,講到古畫,只能用文字來形容。能夠在故宮看到原作並臨摹,對畫家來說是前所未有的事。從此之後,中國美術史的書籍慢慢經由照相印刷,才有了圖錄。但是早期的圖片品質比較差,印刷得也比較小,沒有現在的高清大圖。

臺灣故宮博物院的藏品本來是儲藏在山洞裡,只有一間小陳列室,後來在臺北外雙溪蓋了一座新的博物院,慢慢又擴展了兩次,空間越來越大,展覽的範圍也越來越大。全世界的印刷術也帶動了畫冊的大量發行,而且品質越來越好。有的可以直接從影印本的圖錄上去學習臨摹。

這次北京故宮為了慶祝90周年特別舉辦了《石渠寶笈》的研討會和展覽,把歷代名畫、書法選出一部分,像《清明上河圖》、《伯遠帖》、《展子虔遊春圖》、《五牛圖》、《馮承素摹蘭亭序貼卷》以及其他歷代經過清宮收藏的書畫名跡。清代皇帝乾隆和嘉慶兩人先後編著了《石渠寶笈》著錄,凡是編入這些書的繪畫、書法,都蓋有清宮的收藏印。過去我們覺得清宮的收藏印蓋得太多,破壞畫面。可是現在繪畫市場越來越熱絡,大家特別注重清宮曾經收藏過的,蓋過章的、有很多印的,甚至於有乾隆題跋的書畫,這些畫價格就高起來。

記者:有收藏印和題跋就能保證是真跡嗎?據說《石渠寶笈》著錄的書畫也未必一定就是真跡。

傅申:我在臺北上書畫鑒賞課,直接在故宮的展覽室裡。上課的時候我們討論,有時候外地的觀眾很好奇,過來問學生:“你們在討論什麼?”學生告訴他我們在討論真假問題。可是一般人認為,故宮的東西都是國寶,哪有真假問題?其實,故宮的收藏有一部分是歷代宮廷裡傳下來的。蒙古人軍隊攻陷南宋都城臨安(浙江杭州)時,政府下令,軍隊佔領臨安之後,宮廷的收藏不能破壞,好好保存。元朝接收了南宋的收藏,因此清宮收藏的一部分是從南宋經元、明兩朝傳下來的。另外,每個朝代有增加新的藏品。過去沒有系統的收藏,大部分都是進貢。皇帝、皇太后生日,知道皇帝的愛好,特別是康熙、乾隆時代,大臣們為了拍馬屁送上來很多書畫。這些書畫可能花了很多銀子,可送上來的人也不是專家,也許是在民間古董店裡買的。當然也有一些士大夫,本人擅書畫,精於鑒賞。清代有一個高官叫高士奇,他進貢了很多東西,但私人有個記錄(《江村書畫目》、《江村銷夏錄》),記載了某些次等的書畫送給皇帝,好的留下來自己收藏。後來乾隆皇帝發現高士奇這本目錄,竟然把次品贗品進貢上來,所以他對高士奇很不爽。可是像高士奇這樣懂得書畫的人很少。古時候又沒有印刷品,研究起來很困難,也沒有專門成立古畫鑒別的學科。20世紀後期,慢慢地各大學校成立美術史系,才開始有了鑒定的科目。到了21世紀,尤其是配合拍賣,需要很多鑒定的人才。中國大陸“文革”以後開始整理收藏,各大博物館的藏品都需要鑒定研究,全國的“鑒定小組”張珩、徐邦達、謝稚柳、楊仁愷、啟功、劉九庵、傅熹年那七個人,到全國各地去看書畫。他們都是很有經驗的學者專家,由他們定出一個大概,但是有的小畫家也沒有經過嚴格的整理研究,所以他們的意見,現在還有人在商榷。

就像《清明上河圖》究竟是畫的什麼題材?大家公認這是北宋末年的一張畫,但這是張擇端唯一的一件作品,沒有其他作品可以比對,完全靠後面的題跋認定是張擇端畫的。還有所畫的季節,什麼叫“清明上河圖”?是清明掃墓時節嗎?還是只是說在春天天氣好的時候,天清氣朗的承平時代?它的內容究竟描繪的什麼?學者之間還有爭論和進一步的詮釋。每個人看一幅畫會看到不同的東西,根據他自己研究的方向和經驗去發現和引申。

我們對一個人的瞭解是很不透徹的。比如你跟我第一次見到,可是我十年前的樣子也不是現在的樣子,你看到我十年前的照片也不一定能認出現在的我。所以鑒定很麻煩。鑒定一個人年輕的時候畫是什麼樣子,生病的時候畫是什麼樣子,精神好的時候畫是什麼樣子,創作力特別旺盛的時候畫是什麼樣子,都不一樣的。將一個人的創作從年輕到成熟到衰老,都要瞭解是不容易的。比如剛才說的《清明上河圖》,我們不太知道作者為什麼要畫這張畫?畫的時候他在想什麼?他自己又沒有留下記錄,所以人們有各種各樣的猜測。

記者:今年的“《石渠寶笈》特展”,觀眾願意排幾個小時隊看展,幾乎都是沖著國寶《清明上河圖》去的。為什麼這張畫名氣這麼大?

傅申:《清明上河圖》是留在北京故宮最有名的一件畫,名氣特別大,也曾經到過香港、日本展覽,觀眾也是排隊去看。一方面它真的是表現了那個時代的風俗、民情、建築。十九世紀末才有了照相術,以前都是靠繪畫記錄。《清明上河圖》說起來是比較寫實的,但畫畫並不是照相,每個人畫同一座房子也會不一樣。這類紀實的繪畫太少,《清明上河圖》實在豐富得不得了,每一條街道,每一個人的穿著都不一樣,各種階層的人都有,很熱鬧的街景,從郊外開始到進入街道,各種轎子車馬,還有店招,以此可以瞭解當時生活的狀況。有的人從地攤上去瞭解,地攤上賣剪刀等雜貨,還有各式各樣的貨船,真是比任何人物山水畫要豐富,也接近大眾的生活。所以大家仔細看,覺得很有趣。看的人太多,必須限定時間。有的人是學者,他對畫中的小人物或地攤上的東西特別有興趣,想要看仔細,但不能站在畫前不動呀,不動後面的隊伍就堵在那裡。擠進去就要排6個小時,可是看畫不能不動,所以大家只能在畫前慢慢移動著看。

“乾隆是皇帝裡少有的鑒定家”

記者:《石渠寶笈》特展上有一張珍藏於故宮“三希堂”的王珣《伯遠帖》,名氣略遜于《清明上河圖》,但也是這次展覽的一大亮點。對“三希堂”的三張乾隆帝至愛的書帖,鑒定界現在是什麼意見?

傅申:“三希堂”的“三希”裡,一件是王羲之的《快雪時晴帖》,一件是王獻之的《中秋帖》,一件是王珣的《伯遠帖》。這三件目前學者公認只有《伯遠帖》是王珣的真跡。王羲之的《快雪時晴帖》是後來的摹本,王獻之的《中秋帖》是宋代的米芾仿寫的。米芾本領很大,他另外一個帖,寫得跟這個很像,一看就是米芾的樣子。但是“三希”有個共同的特點,乾隆皇帝認為這三件都是這三位書家親筆寫的。書法在古時候就有逼真的複製方法,叫“雙鉤廓填”。先把輪廓勾起來,在輪廓裡填墨。填得好的話很逼真。我後來在臺北故宮做事的時候,用顯微鏡看,而且將好的照相機架在顯微鏡上照相,只照一筆兩筆。要分辨是臨本還是描摹,有一處關鍵的地方叫做“飛白”。寫到墨快要幹的時候,速度飛快之處,刷出來的筆跡是一絲絲的,這一絲絲最容易分辨是不是雙鉤,因為鉤不出順慢的飛白來。我在臺北故宮用顯微鏡看,所有王羲之留下來的作品,還包括其他的作品,很多都是勾摹本。而用筆順暢的臨寫本,又在用筆結字上產生差異。

再回到“三希堂”,《快雪時晴帖》和《中秋帖》都看不出勾摹的樣子。它是寫的,不是一條線一條線勾摹填寫出來的。寫得這麼好,最像的是米芾,所以我們咬定了是米芾。只有王珣的《伯遠帖》絕對不是雙鉤廓填,而且風格古老,所以我們認為是王珣真跡。我們不知道這個人的時候,就只能用時代風格來區分。這張書帖晉朝以後的人寫不出來。每一件作品都有時代風格。好比你祖父二十幾歲的照片和你父親六七十歲的照片,雖然從年齡看輩分分不清楚,但是髮型不同,衣裝不同,形態、面容表情都不同。老照片一定有老照片的樣子,有個時代風格。我們研究書畫就是用時代風格來做預判。不知道是不是那個人,但是知道這是民國的、這是清朝的。你看清宮戲和明朝戲,背景的宮廷都是一樣的,但是從衣帽上一看,有辮子的是清朝人。再如女性的旗袍,“五四”時期的旗袍和現在改良的旗袍也不一樣。乾隆皇帝實際上也是皇帝裡少有的鑒定家。他雖然有些錯誤,但是活在現在,他要是不做皇帝專門做鑒定,一定是一把好手。

記者:乾隆被現代人戲稱為“彈幕帝”,因為他老愛在畫上漫篇題賦詩題字。您怎麼看乾隆這種題字的雅好以及他的書法和詩詞?

傅申:我們以前都挺討厭他,可是現在市場上,他題得越多,價格越貴。他題字很認真,題得最多的,一件是“三希堂”的《快雪時晴帖》,一件是《富春山居圖》(子明卷),假的那張。每次題都規規矩矩找個空隙,還打好格子,計算字數。有很多字都是打了格子寫的。歷代沒有哪個收藏家曾經花過這麼多功夫在藏品上題字。而且他還做考證,看是真是假。

我也受到博物院前輩的影響,他們時常譏笑乾隆,說他字不好,詩也不特別好,卻喜歡題字,把畫面都破壞了。他作詩快速,又喜歡作,一輩子作了四萬多首詩,《全唐詩》也就四萬首。(但)他為什麼能做皇帝,受到康熙皇帝寵愛?

康熙有一次在圓明園裡看到個小孫子很聰明伶俐,十一歲左右。問他,會不會背文章?康熙出了個題目讓他背,他朗朗上口從頭到尾背下來。康熙非常喜歡他,帶到避暑山莊自己教養。有的人說雍正做皇帝是因為篡改了遺詔,但另外也有種說法,是因為康熙皇帝看上了這個孫子,才把皇位傳給他的父親。這個小孩子20歲左右就出了本《樂善堂詩文集》。他的詩文都寫得很好,《樂善堂詩文集》等於是“皇帝先修班”的畢業論文。沒有別的皇子有他這樣的本領。後來做皇帝事情更多,但是他喜歡作詩。和大臣出去遊覽,一起作同題詩,往往他寫好了而很多大臣還沒寫好。在河北的一個廟裡收集了很多乾隆臨帖的書跡刻成碑,做成乾隆碑廊。我遠遠一看,這個不是唐伯虎嗎?那個不是文徵明嗎?結果一看,全是乾隆御筆。他下過很多工夫。可是他沒有書法家的才氣,筆劃像麵條一樣,軟軟的。

記者:前幾天我去琉璃廠還看到掛出來幾幅乾隆的書法。

傅申:我以前勸收藏家買康熙、乾隆的字,收藏家不買。現在乾隆的字貴得不得了。他的字的特點就是軟軟的,圓圓的,筆劃粗細不分明,像麵條一樣。可是我越來越佩服他,他是皇帝耶,不是書畫收藏家、鑒賞家,他在古代書畫上的題字、題詩比任何人都要多,一個人不做別的事情,光做這些都很累了。我們整理他的東西也被他累死了。我說他一定是體質很好,一天只要睡五六個鐘頭,注意養生,早睡早起,另外我認為他是個“過動兒”,精力過人,點子也多。

“故宮的宋畫十張裡有時只有一張是真的”

記者:今年臺北故宮也有一個重量級的展覽“典範與流傳:范寬及其傳派特展”。據我所知很多大陸藝術家專程過去看展。

傅申:故宮留下的範寬名下的作品至少有十幾張,但只有一張《溪山行旅圖》大家公認為真跡。除了《溪山行旅圖》之外,其他都是後來仿的,或者是做的假的。在清宮編輯的目錄裡,曾經寫明這些畫是宋朝範寬畫的。現在,專家學者發現有些畫不到宋朝,是明朝的。但如果一改名字,如果政府一查目錄,就少了那一張畫,那還得了?所以著錄裡的畫名不能改。現在展覽的時候,如果書畫部門認為某張畫是假的,就在名字前面加括弧:(傳)範寬,相當於就是範寬的偽作。

記者:《溪山行旅圖》是臺北故宮的鎮館之寶,應該是真跡無疑?

傅申:大家都認為是真的。但是怎麼證明這是真的呢?沒有人看到範寬這個人,也沒有人看到範寬在畫這張畫。這是範寬作品裡最好的、沒有毛病的,而且還發現了範寬的簽名。但“範寬”是一個綽號呀,他本來的名字叫範中正,作為畫家應該不會用綽號去簽名。如果綽號叫“周胖子”,難道在畫上也題“周胖子”?這張畫得確畫得好,別人真的畫不出來。在天津博物館有一張範寬的《雪景寒林圖》也很大,很雄偉。可是我們一看,好像時代不夠,範寬本人是在北宋前期。天津的這張圖也有範寬簽名,簽名的書法和《溪山行旅圖》不一樣,畫的因為是雪景,和臺北的那張在風格上也有差別。臺北還有另外一張範寬雪景《雪山蕭寺圖》,但大家不承認是範寬。

所以古代書畫研究起來非常困難。天下可能有一百張範寬,裡面挑出一張最好的,而這張最好的,在時代上看起來真是符合那個時代,西元950-1032年。將來可能要用科技方法來幫助檢測,比如畫絹和墨的年代是否符合範寬的年代等等。

記者:用科技方法可以測定絹的年代嗎?

傅申:我在佛利爾美術館卷古畫,偶然有畫絹剝落,因為絹實在太舊,而且漿糊也鬆動了。我把剝落下來的碎片收集起來。佛利爾美術館有一個科技研究室,我把碎片拿給研究人員,請他測定這絹的年代,這是從一張所謂的宋朝的畫上剝落下來的。我想看看絹本身到不到那個年代?他一看,說,這怎麼可以?碎片數量太小,而且一張畫上累積了歷代的灰塵、漿糊,古畫到現在都經過好多次重裱,後來的漿糊和灰塵如果不去掉,沒有辦法把絹的年代測定得很精確。所以要先還原絹的本來質地,可還原的技術就很困難。再加上絹和紙都是單薄的東西,一還原以後可能沒多少了,分量也不夠。沒有人願意把收藏的名畫比如《清明上河圖》割一塊下來化驗的。

[“在臺北故宮看畫,看了三年還沒看完”]

記者:您最早是因為什麼機緣進入臺北故宮博物院?在那裡具體做什麼工作?

傅申:我是1955年進臺灣師範大學的前身師範學院藝術系。我叫傅申,因為“申”是上海的古稱,早年的上海有《申報》,後來簡稱為“滬”。我生出來就抗戰,不跟父母一起長大。從小在農村喝奶媽的奶長大,該念小學了才送到鎮上,由祖母撫養。1948年小學畢業,抗戰也勝利了,我父母已在臺灣安頓下來,就把我從大陸接過去,和小我一歲的弟弟同班念初中和高中。高中以後又同時升大學。我十三歲才跟父母生活在一起,就像陌生人,我不要他們負擔我的學費。所以我考了公費的師範大學美術系。師大附中校長在看了我的畢業展覽之後,讓我畢業服完兵役回臺北的師大附中去教書。因此我留在了臺北。後來認識了一個很重要的人葉公超,北大英語系教授,到了臺灣做外交部長、駐美大使。結果駐美大使任上讓外蒙古獨立了,老蔣怪罪於他,把他調回來。因為他從小就過繼給他的伯伯葉恭綽,葉恭綽是大收藏家、大書畫家,因此葉公超從小受過書畫訓練。他回到臺灣做閑官,政府還是給待遇,有司機、有管家,他也是故宮博物院的管理委員。我們時常在一起畫畫、寫字到半夜,認識了他一年以後,他說,傅申,你到故宮博物院去。那時候故宮還在台中鄉下的山洞裡。我那時候想做大畫家,那時的書畫大家都在臺北,不想去台中。他很不高興。後來我又念了中國文化研究所,學習藝術史,外雙溪新的故宮造好了。葉公超又說,你去故宮,同去的還有江兆申。1965年進了故宮書畫處,要我們兩個負責展覽,而對故宮的藏品不瞭解怎麼辦展覽?所以每天的功課就是工友“老牛”推一大車書畫到我們辦公室,我們自己掛,自己看,自己卷,看了三年還沒看完。

看到第二年的時候,美國普林斯頓大學的方聞教授來了,故宮博物院讓我陪他看畫。他好像蠻喜歡我,說,傅申,你到美國來跟我念書吧。後來臨走,他說,傅申,Keepintouch(保持聯繫)。我也沒跟他聯繫。我在農村長大,從沒想過要出國。我喜歡書畫、刻印,這些也不必要去外國學習。半年後方聞送了一個普林斯頓大學的女研究生到我們辦公室來做翻譯,因為展覽說明需要中英文,刊物也需要英文。辦公室很小,四張桌子,她坐在我旁邊。後來我跟她結婚了。她只能在臺灣一年,一年半以後,學校催她回去,我就跟方聞說,I‘mready(我準備好了)。一方面太太要回去,另外美國的收藏也很好,美國做學問的方法也有另外一套。而且在60年代,臺灣看不到謝稚柳、徐邦達先生寫的鑒定文章,都是禁書(匪書),我也想到美國去看這些書。

因為我以前學畫,也臨摹一些古畫,我對筆墨比較敏感。那個時候就能分辨假的範寬,真的範寬。時代慢慢分清楚了,一看就是明朝畫的,怎麼可能是範寬呢?一看就是明朝畫的,怎麼可能是宋徽宗呢?所以開始寫文章,寫的第一篇是南宋江參,他是南宋唯一學董、巨派的。後來又轉到巨然的研究,我把世界各地的巨然的畫(圖片)擺到一起比較,有些結論到現在還是正確的。

記者:沒有做成大畫家,但做了大鑒定家,有沒有遺憾?

傅申:沒有遺憾。我只有這麼多時間,只能做一樣,做成功了就算不錯。