- U8596P1081T2D145507F8DT20140310092356.jpg (24.28 KiB) Viewed 7430 times

- U8596P1081T2D145507F7DT20140310092356.jpg (39.61 KiB) Viewed 7430 times

- U8596P1081T2D145507F6DT20140310092356.jpg (43.89 KiB) Viewed 7430 times

齊白石的手劄情思觀展筆記

2014年03月10日 09:23

“人生若寄——齊白石的手劄情思”展覽以《白石老人自述》為線索貫穿,以第一人稱“我”來導引觀眾,以白石畫作手劄實物等藏品並置,且增設多處互動環節,多媒體播放、微信解說、iPad流覽等,從其出生直至97歲,觀之讀之,移人性情。展覽開篇即雲:“窮人家孩子,能夠長大成人,在社會上出頭的,真是難若登天。我是窮窩子裡生長大的,到老總算有了一點微名。回想這一生經歷,千言萬語,百感交集,從哪裡說起呢?”

顧村言

說齊白石是自己喜愛書畫的源頭之一大概並不為過,小學時訂有一份作文類期刊,有一段時間幾乎每期的封面都是齊白石的櫻桃、枇杷、白菜、籬豆、墨蝦之類,尋常風物,一片純真,讀之心生歡喜,往往要讓兒時的自己凝視許久,後來因之專門買了白石的畫冊,成為從少時保存至今的恩物。

第一次看到白石先生的真跡則是中學時,好像是文化館或者群藝館辦的一次齊白石與其後人的聯展,白石老人的作品不過數幅,率真而簡潔,看了又看,迷醉不已。

此後逢白石翁的書畫展示,只要有機會必然一睹為快,包括拍賣會上的白石畫作(贗品自然不在少數)也因之見識不少。近幾年讀白石畫作比較過癮的除了2010年江蘇省美術館的“南北二石(齊白石與傅抱石)”大展,大概就要數北京畫院的齊白石系列展覽了——得天獨厚的收藏保證了北京畫院每年一個齊白石系列展覽的品質,從“草泥鄉里——齊白石筆下的水族意趣”到“清白傳家——齊白石筆下的蔬果情愫”“三百石印富翁——齊白石的金石心跡”等,只要抵京,總是要抽出時間前去親近一下白石老人的。

在齊白石誕生150周年之際(按照白石老人的自述其生日是癸亥年十一月二十二日),從癸巳歲末開始,歷時近三個月的大展——北京畫院主辦的“人生如寄——齊白石的手劄情思”以一到四層的豪氣展示北京畫院收藏的齊白石繪畫、書法、篆印、手劄等,也成為歷次齊白石展覽規模最大的一次,不少作品與實物均為第一次展出,而展出的白石手劄分量之重、體系之完備、種類之繁多亦頗罕見。

甲午孟春,因白石老人大展與送別大豐先生到京,住後海附近,居然難得一片北國水鄉風光,後海、西海凍成整整一塊青白色巨冰,殘陽衰柳間,可見不少三五成群的滑冰者歡天喜地——這樣的整塊結冰且可行於其上的景象還是兒時曾見,一時讓自己親切起來。

來京自然要拜訪幾位先生,其中郎紹君先生是齊白石研究專家,還是去年秋天約郎先生來滬一游,與蕭海春老師對談中國山水畫傳承話題,發人深省處極多。抵郎先生家,郎師母笑意盈盈,郎先生恂恂儒雅,聽郎先生不緊不慢論白石缶翁,評當下畫家,犀利入骨,言簡意長,頗有豁然開朗之意。郎先生憶白石軼事有:1950年代初在榮寶齋附近上學,說白石老人來了,和一幫孩子就跟在他後面,看老人買那麼多硯臺——據說有時有朋友來,白石不贈畫,卻贈硯。

郎紹君先生多年前曾主編《齊白石全集》,此次北京畫院結合這一大展所出版的五卷本《人生如寄——北京畫院藏齊白石手稿》也由其任執行主編。“手稿卷”的單行本與《全集》相比,開本變小,便於閱讀與攜帶,樣書剛到不久,尚未拆封,郎先生專門拆開讓我翻讀,裡面有他為此次手稿集而寫的文章——郎先生與夫人對這批手稿重新進行釋讀與考證幾費半年之功,讓人生敬。

(一)

次日上午抵北京畫院,門前三幅海報,一是著名的齊白石頭像,一是老人作畫舊照,另一則是白石老人的巨幅花卉,中署大字——“人生若寄”。

入門處有竹簾,仿佛看得到“人散後一彎新月如鉤”的簡潔清朗——策展人的巧思在其後不斷:一樓展廳入口設一白石,瘦骨嶙峋,後麵粉牆竹影,婆娑搖曳,讓人想見白石書畫風格與南方山水草木的關係(不過個人感覺此白石如再樸拙一些或會更佳)。

因為上午約了北京畫院美術館館長吳洪亮對話,只能先走馬觀花。展覽以《白石老人自述》為線索貫穿,以第一人稱“我”來導引觀眾,以白石畫作手劄實物等藏品並置,且增設多處互動環節,多媒體播放、微信解說、iPad流覽等,從出生直至97歲,觀之讀之,移人性情。展覽開篇即是:“窮人家孩子,能夠長大成人,在社會上出頭的,真是難若登天。我是窮窩子裡生長大的,到老總算有了一點微名。回想這一生經歷,千言萬語,百感交集,從哪裡說起呢?先說說我出生時的家庭狀況吧!我們家,窮得很哪!”

——幾乎聽得到白石老人一聲長長的歎息,而這一聲歎息裡無疑包括了千言萬語。

《白石老人自述》在中學時即購藏,也讀過多遍,然而在展廳中對比畫作與原物,那種感受實在是奇妙。

二樓有《借山圖卷》,展出十多幅,風格均極簡,可以想見白石老人不求媚人的簡淡。前不久辭世的蘇立文先生曾言“齊白石少量的山水畫是他最富原創性的作品”,其實不無道理。

三樓則有《十二屬圖》,包括白石所繪龍虎,均首次得見。

觀展之際,吳洪亮不久如約來到展廳,聽他于展廳介紹藏品、講解策展思路及研究中的新發現,複到畫院五樓茶室品茗清談,暢聊白石,可以感受到一種相契的快意。吳洪亮說整理與齊白石相關的館藏並進行齊白石研究也有不少年了,但總不厭倦,“因為每每總有新的發現與驚喜”——這樣的感受我可以想像,也很是欽羨,總在想沉迷于白石老人的世界是何等的福分!白石老人的純真樸素一定深深感染了洪亮,他笑起來的樣子清澈乾淨,對白石老人的熱愛溢於言表——北京畫院近幾年聲譽鵲起的一系列展覽與學術研究,無不看得見洪亮誠實且耐得寂寞的身影,他的白髮增多與之不知有無關係?對比上海,或許缺少的就是這樣於沉默中努力的研究者策展者,以近現代海上大家的整理研究而言,上海的收藏並不缺乏,何以一直沒有出現可與北京畫院齊白石系列相提並論的大展與學術整理?

下午謝別吳洪亮獨自重新細細觀展,幾有回到兒時之感,移步換景間,驚喜不斷,白石的成長之路及藝術精神緣起觸目可見。

仍是先從白石自述開始,後則是白石父母像,且有白石速寫父母的作品,均是第一次見。《白石老人自述》談及其父雲:“我父親貫政公,他是一個很怕事,肯吃虧的老實人,人家看他像是‘窩囊廢’……他逢到有冤沒處伸的時候,常把眼淚往肚子裡咽,真是懦弱到了極點了。我母親的脾氣卻正相反,她是一個既能幹又剛強的人,只要自己有理,總要把理講講明白的。”這樣的對比是頗有意味的,白石的天性憨厚與純樸當受其父親影響,而其靈性巧思與對藝術的執著則應受其母親影響,所謂“高天厚土”,如果有人把父母性格對比與子女的成長進行研究,或許也是個頗有意思的課題。

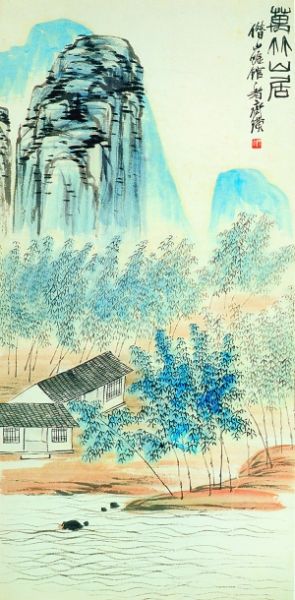

拐過彎來則是《萬竹山居圖》,畫面極簡,或可視作整個展覽的導語:上方不過三山頭,一竹林,兩屋舍,下方是土岸與一片波光粼粼的水塘,整個畫面的主體則是屋後的萬竿翠竹,面臨碧溪,一片清芬,幾如走入沈從文的《邊城》一般。《萬竹山居圖》展板背面則是齊白石故里的巨幅照片,即杏子塢星斗塘,這一畫一照,一正一反,無疑正是後來白石老人一切作品的源頭與所嚮往的境界,會心于樸素的人間水邊,堅守自己的寂寞,然而又非超世而隱居——白石畫作中一種“在水邊”的狀態一直如影相隨,而這也可以理解自己何以一見白石老人便傾心不已的原因。

多年前自己曾寫下這樣一段話:“在水邊”三字其實更多意味著一種精神與追求,無論是家居抑或行走,喜歡的總是在水邊……一如舊文《鄉愁彌漫沅江行》中對水邊家園的嚮往,也如極愛的倪瓚在《居竹軒》一詩中所述:

翠竹如雲江水春,結茅依竹居江濱。

階前迸筍從侵徑,雨後垂蔭欲覆鄰。

映葉黃鸝還自語,傍人白鶴亦能馴。

遙知靜者忘聲色,滿屋清風未覺貧。

主展廳左首展示的第一幅畫作系人物畫——左上角可見紅粉,讀老人後補的題記方明白所以,原來此畫可能是目前所見齊白石最早的繪稿,系其二十歲之前影鉤本,老人在60多歲時重題:“少時粉本老猶存,如此工夫真笑人。不忍輕輕卻拋棄,汙朱猶是劫灰痕。——此稿乃餘二十歲以前所借人之本影鉤者,丁未家山兵戰所汙朱乃劫灰也,經劫猶存,未忍輕拋棄,遂題記之,戊辰三月十三日時居京師鬼門關外,白石公翁。”讀畫稿人物,衣紋或短或長,無不流暢生動,鬚眉一如解索,筆筆清爽,其實已可見白石的天分所在。

如果說這一影鉤人物畫算作意外之喜的話,那麼另一白石老人年輕時的臨作——臨《芥子園畫傳》則幾乎讓自己驚為神物了,原來此本仍存!白石自述20歲還在做雕花木匠時,有一次在一個主顧家中,無意間見到一部《芥子園畫傳》,雖然殘缺不全,卻如獲至寶。借回來後,利用晚上收工的時間,在家裡以松油柴火為燈,逐幅勾影,足足花了半年時間全部勾影完畢。展示的所臨黛玉葬花一頁(照片),臨本《芥子園畫傳》則與畫作並置,封面破損,缺一角,且卷角得厲害,可見年代的久遠,封面左上署“芥子園畫傳”,中間題“大觀主”,側頭看去,可見後面以牛皮紙袋相墊,當是老人生前護書所用。

中國畫的傳承其實是有其自己的特點的,1949年以後所推崇的蘇式教學法流弊自不需多說。像《芥子園畫傳》這樣,施惠畫壇三四百年,可謂寥寥,然而這樣的傳承其實式微已久了。結合齊白石的成長之路,對於中國畫如何傳承的話題,其實是值得真正的反思的。

想起自己所擁有的第一本《芥子園畫傳》,也是十多歲時所購,僅一本,系人物部分,與眾多連環畫一般,其實都可以視作藝術的啟蒙。

彼時年輕的齊白石還是“芝木匠”,在木雕活計中就以《芥子園畫傳》為藍本,打破鄉間雕花的傳統套路,受到歡迎。現場同時展出的且有“芝木匠”的作品照片,一木雕提箱,一雕花床部分,生動而樸拙。不過有些奇怪的是,這些木雕不知何以發現並被判定是“芝木匠”所雕?

齊白石對待藝術的態度其實是極其開放而充滿生氣的,無論是年輕時的木工雕花,還是後期專事書畫印,無不如此。從《芥子園畫傳》到有名無名的前人畫跡,甚至自己的弟子或民間圖案,只要覺得心有所會便勾稿留存,他以其本真之心吸收一切,而從未被有清一代龐大的畫學印學傳統和派系觀念所束縛——而這也正是齊白石之所以高人之處。如《鍾馗》畫題有“門人僧瑞光見古瓷器有鍾馗像,放大畫之呈于余,餘略為改定,另畫小幅與之,此乃畫第二幅,自存其稿也”。

同時展出的另一梅花四條屏影鉤本也是齊白石30歲左右的作品,系雙鉤譚仲溥梅花,有意思的是書法與印也一併雙鉤,一絲不苟,老人晚年題有:“餘30歲以前揖服甕塘老人畫梅,雙鉤此幅。年將七十,撿而記之。”

這些雙鉤畫作對齊白石的影響或許是隱性的,然而同時展出的齊白石珍藏胡沁園墨蝦墨蟹之作,則已可見老人畫法與墨法的源流所在。

胡沁園是齊白石在書畫方面第一位老師,白石老人回憶他:“性情很慷慨,喜歡交朋友,收藏了不少名人字畫,他自己能寫漢隸,會畫工筆花鳥草蟲,做詩也做得很清麗。”現場展出的胡沁園畫作是前幾年北京畫院整理白石收藏品時發現的,墨蝦圖題款有“壬午(1882年)夏杪沁園主人戲筆” ,取法青藤,用筆簡率,線條柔弱,與齊白石墨蝦代表作自然無法相提並論,但畢竟可以視作白石墨蝦的啟示之作;墨蟹圖畫幾莖稻穗,兩蟹一正一反,儘管線條仍弱,然而粗枝大葉已可見白石其後大寫意的雛形,齊白石於其上題有“此幀乃沁園師所作,白石補記珍藏”。

(二)

展廳中央設置了一排展櫃,陳列有《白石詩草》、《老萍詩草》、《白石自狀略》、《周太君身世》等,與白石的成長歷程對比讀來,別有意味。

在一系列臨作與老師之作後,一樓展廳西部設置了幾塊古雅透空的屏風,裡面則是白石各個時期的代表作。

《八哥水仙》圖作於光緒二十年(1894年),白石時年30歲,筆墨尚嫩,然而松針卻果斷而自然,墨色濃淡有致。

《龍山七子圖》系印刷品,也是30多歲所作,山多作饅頭形,短筆披麻皴,略顯稚嫩,山路蜿蜒間,七位長袍留辮的文士或行或吟。這一畫作當是白石早期借鑒畫譜與“四王”模式而成,遠未形成自家規模。

臨孟麗堂《芙蓉鴨雀圖》,墨線較弱,尚不果斷,鳥與樹畫得一般,下面的遊鴨卻多飛白,憨態可掬,已有拙味。畫作原無題記,齊白石居京後補記有“白石老人三十歲以後偶臨孟麗堂先生本,癸亥四月補記時居京華”,孟麗堂在畫史名氣一般,其影響主要在廣東一帶,然而白石對之卻有會心處,曾多次臨摹孟麗堂之畫,他說:“得觀筠庵所藏孟麗堂畫冊,筆墨怪誕卻不外理,可謂畫中高品。當時海上名家之作與此翁之作並看,任阜長、張子祥等皆愧死,比賣笑倚門兒不若矣。”這也可見出白石翁取法的不拘成見與任性由己,白石的功力也在於,很多他師法的二三流畫家,他都能從中翻出最一流的意思來,這也不得不歸於其情思之深與天分之高了。

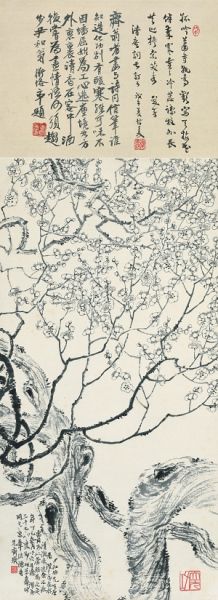

現場展出的兩幅墨梅,對比看,其實很有意思。

一《墨梅》圖大概是五六十歲時所作,畫幅的主體幾乎都是樹幹,先以淡墨繪,後以濃墨鉤皴,墨色自然秀潤,筆法或草或行,夾以篆意,翻滾上升,狀如盤龍,僅枝端翻騰出三兩枝,然而古勁與淩寒之意卻俱足。

另一《梅花》圖之前讀過,見之即喜,主枝蒼勁老辣,以飛白畫出,極有篆意,嫩枝嫋嫋,穿插自然,梅花稍繁,然而又密中有疏,似用冬心法,老幹下有款署雲:“尹和伯先生曾為潛廣弟畫梅,清潤秀逸。余不欲雷同,乃以蒼勁為之。今年丁巳年九月十六日適潛弟三十七初度,即此為壽,時同客京華法源寺。兄齊璜。”此畫可珍視處還在於有陳師曾的題跋:

齊翁嗜畫與詩同,信筆誰知造化功。

別有酸寒殊可味,不因蟠屈始為工。

心逃塵境如方外,裡裹清香在客中。

酒後嘗為盡情語,何須趨步尹和翁。

查丁巳年為1917年,正是齊白石避鄉亂遷居於北京法源寺以賣畫及篆刻為生時,彼時陳師曾於琉璃廠見齊白石篆印,即稱賞不已,專門到法源寺尋訪晤談,成就一段藝林佳話。而此畫或是陳師曾與齊白石初次相遇的那一段時間題跋。白石畫題中的尹和伯與齊白石是同鄉,擅摹古,尤工畫梅,學宋代楊無咎風格,齊白石不欲雷同,“變法”之意已初顯,而與陳師曾的相遇更堅定了他此後“變法”的決心。老人回憶中則有:“那時學的是八大山人冷逸的一路,不為北京人所喜愛,除了陳師曾以外,懂得我畫的人,簡直是絕無僅有。”

事實上,在其後幾年齊白石所作的《花果畫冊》題記也記有這一段淵源:“余畫梅學楊補之,由尹伯和處借雙鉤本也。友人師曾以為工真勞人,勸其改變。”

一邊的《枯荷圖》僅署“白石老人”,荷莖以草書飛白出之,靈氣飛動,讀之心移;荷花嫩而淡,花莖以淡石綠寫成,兩筆,焦墨點蕊,覺清氣逼人。

《松鷹圖》則極有瀟灑之風,樹幹老勁,松針用筆尤其爽落自在,一種生命的鮮活之氣噴薄而出,令人想起東坡論文之句“吾文發如萬斛泉源,不擇地而出,地平川滔滔汩汩”。

山水畫《桃源圖》也是第一次見,畫中並無一人,桃花爛漫,春意盎然,是七八十歲左右時作,老人題詩雲:“平生未到桃源地,意想清溪流水長。竊恐居人破心膽,揮毫不畫打魚郎。”詩解畫意,不無詼諧,與單純描繪《桃花源記》的畫作高下立見。而這樣的空無一人與倪雲林的空無一人對比看,卻並不幽寒,一種生氣與人間味撲面而來,這或許也是白石從底層民間得到滋養之故。

《牡丹圖》系95歲時作,以洋紅繪就,花色豔而純,上有玉蘭,神機一片。

展出的且有齊白石所書的“借山館”匾,署“齊大”,“光緒甲辰秋仲”,即1904年,當年是其“五出五歸”中的“二出二歸”,回到家鄉,想起當年七夕在南昌聯句未聯上之事,覺得讀書不多,遂把借山吟館的“吟”字刪去,名為“借山館”,從此發奮讀書。

同時展出的且有《三餘圖》,僅畫幅下寫三條活潑潑的小魚,上面大片留白,左側題有:“詩者睡之餘,畫者工之余,壽者劫之余,此白石之三餘也。”畫極簡,題亦極簡,讓人涵詠處極多,既有狀寫其從文寫詩的苦辛,也有作畫心得,而“壽者劫之餘”更有一種沉痛與心酸,想白石翁生平,雖然運氣還算不錯,然而卻也算歷經劫難,甚至有“草間偷活”之語,1949年以後其作品或被彼時的主流政治形態加以闡釋,或近年又有人評論其愛財、近官等,更是誤會誤讀之甚。

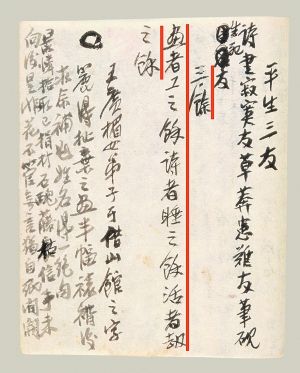

有意味的是,《三餘圖》旁且有題“三餘”的《白石詩草》頁,前面又記有“平生三友”,對比看,尤可明白老人的寄意所在:“詩書寂寞友,草莽患難友,筆硯生死友。”

對於寂寞,老人另有一印曰“寂寞之道”,其實是發自內心的,也可與此作對比看。這種寂寞其實是因對詩文畫印以及家鄉人生的極端熱愛而進入的一個大境界,也是老人一生堅守的人生觀和藝術觀:“夫畫者,本寂寞之道,其人要心境清逸,不慕官祿,方可從事。見古今人之所長,摹而肖之,能不誇;師法有所短,舍之而不誹,然後再觀天地之造化,來腕底之鬼神,對人方無羞愧。不求人知而天下自知,猶不矜狂,此畫界有人品之真君子也。”——這段樸實無華的話讓當下熱衷於權力與名利的“藝術官僚”與“藝術家”讀之,能不愧殺?!

因能獨守寂寞之道,故能守得本心,膽敢獨造,進入一種大俗大雅、率真清新、簡潔有力的境界,而這才可名之為真正的藝術家——古往今來,可配得上此一稱號者其實是不多的。可惜的是,中國當下的眾多名號因資本與權力等原因被汙蝕殆盡,名聲越大,只越多見小人匠夫,營營於其間,讓人不得不歎